郴州古堡探秘之宜章黃沙堡、臨武碉樓

日期:2016/12/14 13:11:39 編輯:古代建築有哪些

現狀“幸好海不枯石不爛”

到黃沙堡是上午。我以一個外來者的身份闖進這片古堡,確實有點吃驚,有點哀婉。

黃沙堡呈現在我面前的樣子,就像一個懸在天空已經熟了,快要爛掉的西瓜。盡管它的消失還有待時日,可是我感覺就在瞬間,爛了,空了,沒了。走在黃沙堡的巷子間,感覺這些房子的存在,如果再不采取措施,就是在等待爛掉。

在湘南采訪古堡幾日,遇到很多這樣的古村落,古堡通常伴著幾近搬空的古民居。那些上了年紀的房子,雕花,柱礎,建築之瑰寶,就在這個喧囂的時代裡沒有了市場。等待來日它們消失時,我們來懷念,來拼湊還原。而此時此刻,看著眼前情形,情味可想而知。

據說最近一批國家級文物還在待公布裡,申報已經過去幾年了。可是文物保護還在等待裡。玉美田的碉樓,它的村民們無力維修,只有等著上級領導一遍遍來看,言辭間語帶懇切,望穿秋水。

幸好海不枯石不爛,郴州古堡大都由磚石築成,多數地處偏遠,處在世外山洞,或高崖洞窟,古代人砌的石塊,和的三合土挺牢固。只是苦了那些損毀的古堡,什麼時候等來國家級的保護呢?

桂陽安貞寨、宜章黃沙堡、臨武碉樓三類古堡,讓人見證的是深入人心的,或壯美,或淒美,或精雕細琢之美的力量。還有大觀堡的謎團,一如我們在上山時的雨霧裡。

桂陽安貞寨規模最大的一座古堡,容易讓人想起萬裡長城

安貞寨是郴州古堡群中規模最大的一座,位於桂陽縣六合鄉復成村和源頭村交界的地方。我們去之前,我們的文史顧問、湖南省文物局專家謝武經告訴我們,去安貞寨的路非常難走,非天晴不能成行。

那幾天陰雨連綿,我們只有返回長沙,是第二次才去的,也是抱著試著走,哪怕人上去看看也行的心態。

66歲的謝武經教授已來過3次,他上一次來時。在無路的叢林裡攀爬了幾個小時,沒想到我們這次來時,村民已在山上開出一條路來。給我們帶路的源頭村支書曾憲仕埋怨,幾年前旅游局讓他請村民開路,答應支付的3000元錢至今沒有下落。

曾帶人來安貞寨無數次,一撥又一撥,希望能將其推介出去。他自己經常晚上上寨堡內打野豬、野羊什麼的,順便巡視來人莫破壞。

3月18日,曾帶著我們從東面上山,已從灌叢中開出一條小路來,公路已通到山腰,不到半小時就上到山頂。山邊有瀑布流下,水居然是從上躍出來的,據說到了最干旱季節都不枯。

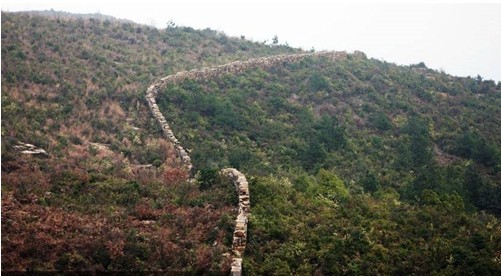

東面是懸崖,沒砌圍牆,看不出寨堡的模樣。穿過一片很長的荒山,走到西面的圍牆時,才看到南面一溜石牆,沿山脊蜿蜒。西面的城牆依山勢而建,下臨陡壁,牆不高,據說原來的牆高些,石頭滑下去不少。

沿著圍牆走,到西門處,山勢起伏,圍牆顯出高度來。站在圍牆上走。有些石頭略略不穩,兩邊到地面高差開始拉大,心裡有些膽怯,走了一段只有從牆下走,有些地方可以明顯看出城牆常見的雉堞工事。

牆體愈顯雄壯,心裡有些不甘,還是爬上去,壯著膽子小心翼翼走。手裡還拿著紙筆,只得請六合鄉政府的工作人員、88年出生的李宏超幫著拿水,以免失去平衡跌落。

謝武經教授和我們一起爬,有時還走在前面。到一垮塌的隘口,曾支書又帶我們往山上走,去看堡內的泉水、房屋,據說還有墓葬,三口名叫“清水塘”的塘內泉水清澈,有水藻,清可見底。

謝教授說,有了水,人就可在裡面生存,這是此類古堡維持的基本條件。最上邊一口泉旁房屋,只剩牆基,淹沒在灌木雜草中。據說這裡還做過學校,不知是幾時的事情。據說屋有兩間,每間300平米,有三進,屋旁還有燒瓦的窯遺跡。

荒山裡不時遇見杜鵑花。看過此處,曾支書又帶我們往圍牆走。接下來看到的寬厚結實城牆,很容易讓人想到萬裡長城,氣勢恢宏,在山脊上蜿蜒,最高坡度達60度。這麼多年過去,堅固如初。

據史料記載,安貞寨初建於慶歷三年(1043年),以前是土夯,1862年,曾國藩幕僚、後來當過浙江巡撫的桂陽人陳士傑奉命改為石築,我們現在看到的就是那時的城牆。

曾憲仕還帶我們去看了一處炮樓殘跡,位於要隘,可俯視下方的古時要道和河流。

此類牢固工事,據說太平天國時石達開久攻不下,曾繞道。我們還在城牆上看到槍眼,山脊上方一處平緩位置,還看到圍牆外圍的一道圍牆,類似於城堡的甕城,可見構造精心。

南邊最陡處,有一段是順山勢爬上去的。到高處往下走時,下起小雨。小累,還好,我們見證了一段壯觀的景致。

宜章黃沙堡湘粵邊境上的失落城堡,一片斷瓦殘垣,少住人

黃沙堡這個名字容易讓人想起萬裡黃沙,征戰疆場的場景。我們見到的黃沙堡卻是一片傾頹,斷瓦殘垣的樣子。二者,也許都是黃沙堡的內涵。

黃沙堡是位於湘粵邊境上的一座城堡。湖南省文物局專家謝武經稱,目前湖南省內類似的城堡只有鳳凰黃絲橋古城,“從功能和結構完整性來說,比平遙古城不差”。

但就是這樣一座昔日的古城,如風飄蕩,廢棄、日益頹敗在山崗上。

據黃沙堡屯兵將領的後代、89歲的蔡金山稱,他的祖先,屯兵將士中的12人之一,明永樂6年攜家帶眷,和數百士兵一起來到黃沙堡。當時黃沙堡還沒有城堡,城堡是他們來之前修建的。最初他們只是從茶陵衛被派來打仗,鎮壓“西、莽二山”的瑤民起義,日後朝廷為了維持這個地方的安定,就派他們到這裡來屯兵,分給少量田土,糧食自給自足,世襲相傳,維護這一帶的安定。

據說最初修建的是黃沙堡,日後兵力不足又建栗源堡和笆籬堡,三堡呈三足鼎立之勢,拱衛這一帶的安定。

《萬歷郴州志·兵戎志》上記載了三堡的名字,以及從茶陵派來屯兵的千戶、百戶等將官的名字,其中有一個蔡榮的人,應該就是蔡金山的後代吧?

據宜章縣文物管理所所長肖建斌考證,永樂元年(1403年),西、莽二山瑤民起義,茶陵衛百戶長陳立被派來鎮壓,事件平息後回茶陵。第二年,陳立的五弟陳關被派來宜章黃沙防守,次年奉旨建造黃沙城堡,“牆高二丈,厚一丈,縱橫六十七丈,周圍二百另四丈,計一裡三分”,陳關被派往南門鎮守。

後來陸續派來的將官被安排在城門的某個關卡,其子孫也在此安家落戶,所以常聽人說12名將官的後代“某姓住在某一處,某姓住在某一處”,其實那是他們祖先曾經守衛的位置。

明朝結束後,黃沙堡屯兵的性質面臨瓦解。《宜章縣志》記載,清順治8年(1651年)3月,明朝副總兵曹子建造反,帶兵數萬,攻陷黃沙堡,南門陳關的後代傷亡慘重,隨後逃亡四方。

盡管屯兵戍守的使命不再,但一部分屯兵將官的後代還是在城堡裡住下來,繁衍後代,成了這裡的長住居民。清康熙40年(1701年)的一塊“奉院司道憲禁革碑”,記錄了清朝當局嚴禁黃沙堡城堡內官兵在防區內對民眾索拿卡要的內容,反映了改朝換代後,屯兵將官後代的生存狀態。

據說,由於城堡構築的安全工事,一些達官貴人也住進了城堡裡。原先城堡附近有練兵場,城門外還有護城河,要“掛吊橋才能過”,構築了嚴密的防御工事。

“新中國前,挨城牆的房子好貴”,蔡金山說。1949年後,城堡裡的人家全從裡面搬了出來,房子被再分配。這幾年,由於住在城裡交通不方便,用水也不便,加上房子變舊,後面住進去的人又陸續搬出來了。

現在城堡的西門及該面圍牆已經被拆毀,城內還有一些明清時期的古民居,大多破舊、傾頹,很少住人。城裡還有祠堂、寺廟,我們進入一座立有多塊碑的廟址時,看到一面剛剛倒塌的圍牆。到處是斷壁殘垣,大部分村民已搬到城堡外。

臨武碉樓至少建於明代以前,既保風水,也保平安

臨武碉樓也許要算郴州古堡群中一類比較精巧的單體建築,矗立在一村的下方,平地而起,單憑人工構築,當地稱為“下守”。

朝泉閣位於臨武縣汾市鄉南福村前面的田間。55歲的陳救國自稱“文物保護志願者”,他掌管朝泉閣的鑰匙,腰裡別著個喇叭,給我們開門後,嘴裡順口溜出:“我就是1989年當的飼養員,養的是土匪,被抓投了降,住浴血羅霄下”。

陳唱的是他演過的以肖克小說《浴血羅霄》拍的電影,在朝泉閣取過景。臨武縣文物管理所原所長龍碧林介紹,當年在臨武,幾乎每個村都有一座碉樓,為當地一景,大多數在上世紀六七十年代拆掉了。

朝泉閣是目前臨武保留最完整的碉樓,鹹豐年間重修,當時立的碑刻裡有“一百多年前大家就在議論重修,討論了好久還沒實行”,表明碉樓很早以前就有了。南福村的陳姓是元末遷來的,碉樓應該與此同時,加上旁邊一株600年的松樹,判斷碉樓至少始建於明代以前。

據陳救國介紹,碉樓一般立在村子下方比較“空”的位置,防止財氣外漏,有保風水的意思。龍碧林稱,碉樓一般為方正的印鑒式,象征著鎮守、安穩。龍介紹,朝泉閣有5層,20多米,樓體上有80多個內寬外窄的射擊孔,樓頂的圍式護風牆不見頂,防風防火。

朝泉閣上世紀60年代到70年代做過村裡的糧倉,80年代辦過武術學校,90年代空置,有人曾試圖從中取木料,被村干部制止。現在是村民放農具的地方。

水樓顯示了臨武碉樓除鎮守風水,戰時防守之外,閒時的另外一項功能,即用來教學讀書。水樓位於大塘村前水塘中央,修建之初就考慮了學校的功能,有天井、廂房、廚房,當時叫書院。南宋時當地艾姓的一名進士艾元功就寫有一首詩,提到“書院松風”,為村中8景之一,表明那時就已經有了水樓。

可能也因為重視文化的緣故,艾氏先祖有一個人叫艾朝仁,有一次臨武縣城被圍困了三天三夜,他帶兵前往,最後解圍,艾朝仁也被朝廷任命統兵,在當地駐軍,叫艾兵營。

鹹豐年間,又在水樓邊修了一間偏房。通往水樓的是石橋,已垮塌,我們去時,水樓已被包圍在水中,無法靠近。

臨武縣土地鄉書樓村,該村原名豬頭寨,村民嫌不雅,遂改名,並仿照朝泉閣建了一座碉樓,取名書樓,高4層,15米,民國時期做過國民黨地方政府的糧庫。

據說臨武縣土地鄉玉美田村碉樓所在的劉氏家族,先祖是從楚江沿著河養鴨來到這裡的,到這裡下的蛋都是雙黃蛋,劉氏先祖於是決定在此住下來。

玉美田碉樓建於明代,清代維修過,有4層,高16米,最近一次維修是在2003年.但2008年4月16日的大風,把一面護風牆刮倒,裡面的木質結構框架隨後垮塌。

據玉美田村村主任劉建林介紹,前幾年僅維修一次就花了兩萬多元,現在村民已無力維修,等著政府幫助。

除了郴州的古堡,永州新田縣的一處古堡也蔚為壯觀,名叫大觀堡,位於新田和寧遠交界的大觀嶺上。這座古堡面積近7000平米,圍牆周長346.4米,城牆全部用鑿的長條石砌成,至今還殘留有巨大的門石,據專家考證建於明代。令人蹊跷的是,這座面積大小“相當於明北京皇城十分之一”的城堡,這樣一項浩大的工程,居然沒見於當地縣志和史書記載,成了一個謎團。3月5日,《湖湘地理》記者來到大觀堡時,整個古堡被大霧彌漫,一如其成謎的身世。

延伸衡山縣也有孤單一座碉樓,背景模糊

衡山店門鎮柏樹村箭樓灣的碉樓,是湖南省文物局專家謝武經在當地意外發現的。

那次他執意要當地文物部門工作人員帶他去看“清代的東西”,一看,上面銘文磚刻著萬歷十八年的字樣。好家伙,謝頓時興奮起來,意外撞見寶貝了。只是過了文物普查的時間,沒機會申報省保。

碉樓上方原先長了一棵樹,樹根在牆縫裡穿梭生長,這恐怕是很多人生平未見的奇觀。屋頂本身已崩塌,謝武經擔心如果樹再生長,擠壓,會讓兩邊的牆體也倒掉,到時整座建築就有倒塌之虞,只有做一方犧牲,建議當地文物部門砍掉樓頂這樹。

和臨武縣的碉樓一樣,箭樓灣箭樓的修建也有在下方保風水的意思,但當地似乎只見著一座。當時為什麼要建這樓,事件整個背景都是模糊的。翻了當地李氏族譜,也不明究竟。好在這樓還在,還可以慢慢考究。

衡山縣文物局局長顏高峰對《湖湘地理》記者表示,不久將請文物專家制定方案,對該碉樓進行修復。

- 上一頁:千年古廟會背閣演繹“肩上芭蕾”

- 下一頁:大唐遺韻佛光寺