宋代罕見的“草根”摩崖石刻

日期:2016/12/14 13:11:32 編輯:古代建築有哪些

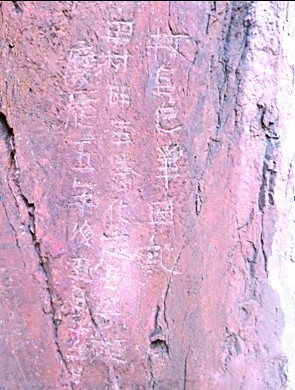

宋代牧羊人題記

近日筆者前往河北省鹿泉市文保所參觀,見到了已退休的老所長楊建忠先生原來介紹過的宋代牧羊人摩崖石刻題記的照片,內容雖然簡單,字數也不多,但既然從未引人注意,亦未有過著錄,就值得專門前往考察,一飽眼福。於是,筆者在楊建忠、鹿泉市環保局黨組書記張辰國和史志辦主任齊海群的陪同下,專程到鹿泉市宋代牧羊人摩崖石刻題記所在的宜安鎮王屋村考察了一番。

王屋村位於鹿泉市北部的九裡山西麓,宋代摩崖石刻即在九裡山最北頭一座山頭與裡面山頭相夾的一條山溝中,俗稱狼窩溝。這裡荊棘叢生,後半段沒有路,只能撥開雜草灌木前行,沿溝向東上行約三裡路即到,石刻保存在溝南側半山腰一處山洞內。洞高約3米,寬約6米,深3、4米,摩崖石刻在洞西壁,文字最高處距洞地面約2米。文字三行,分別是“牧自己羊,因記。/田村明玉(或為“五”)番化之與子姪。/慶歷五年後五月十二日”。據向導封先生介紹,此洞被當地村民稱為“字兒洞”“字兒門”,溝北山下一帶稱棒槌嶺,上世紀70年代以前還是野獸出沒的荒山野嶺。

為了便於對照圖版和研究錄文內容,下面依題記格式錄文如下,並附照片:

牧自己羊,因記。

田村明玉番化之與子姪。(“玉”字有殘泐,或為“五”)

慶歷五年後五月十二日。

從圖版可見,此石刻題記字體粗劣,書法水平很低,題記內容也很簡略,三行僅26字。題記第1行為“牧自己羊,因記”,說明題刻人就是牧羊人自己,是在放牧自己羊群的時候所刻,此行說明了題刻的緣起。第2行稱“田村明玉番化之與子姪”。“田村”是村莊名,今九裡山北麓10多裡處有一田都村,20裡處有一“田村”,分別屬於今鹿泉市宜安鎮轄村和黃壁莊鎮轄村,不知是否為題記中的“田村”,至少不能排除可能性。至於“明玉番化之與子姪”是何意?筆者推測這裡的“明玉番”應是人名,此人姓“明”,名“玉番”,“化之”是其字。“與子姪”是說玉番與其侄子一起題刻。第3行“慶歷五年後五月十二日”是題記的年款。“慶歷”為北宋仁宗年號,慶歷五年即公元1045年。“後五月”指的是五月之後的閏月,查《宋史》卷12《仁宗本紀》,果然是五月條後接書:“閏月丙午,曩霄遣人來謝冊命。”證實慶歷五年確是閏五月。

首先,不妨探討一下題刻人問題。如題記第2行所示,本題記主體是“明玉番化之與子姪”,即明玉番與其侄子,那筆者為什麼還提出題刻人問題呢?筆者是這樣考慮的,因為題記的書法過於粗劣,筆者懷疑這裡的題刻人可能不會是明玉番而應是其侄子。從“明玉番化之”的名字看,此人既有名又有字,應該是有一定的文化水平的,至少也稱得上鄉村識字人,否則不會名、字俱全。而且,他已有侄子,至少年齡不會太小。我們知道,古人學習通常是從幼年習字開始的,成年後即使文化水平有限,但書法水平不至於太差。從敦煌文書的情況看,屬於少年兒童的“學郎”,其書法水平一般來說低於成年人。因此,筆者推測牧羊人題記有可能是明玉番讓其年幼的侄子題刻,因此才書法粗劣,當然這仍屬一種推測。

其次,探討一下牧羊人石刻題記的價值問題。因為題記文字太少,除了姓名和年款之外的主體內容只有“牧自己羊,因記”六個字,該題記說不上有太大史料價值,但是它有一個最顯著的特點,就是題刻人並非常見的官員文人軍將,而是作為底層勞動者的牧羊人。兩個牧羊人居然有能力、有興趣仿照一般文人習慣在牧羊之余題詞刻字,而且記的就是自己的勞動內容—牧羊,這或許在一定程度上反映了宋代河北腹地農村民間文化教育狀況的一個側面。《宋史》卷86《地理志二》記載北宋真定府下轄九縣,分別是真定、槀城、栾城、元氏、井陉、獲鹿、平山、行唐和靈壽,今鹿泉市即真定府的轄縣獲鹿。獲鹿縣位於真定府城之西。西部處於山區,東部處於平原,經濟條件屬於中上。題記中的田村假如真是今鹿泉市宜安鎮的田都村或黃壁莊鎮的田村,那麼這裡靠近平山縣(田都村和田村民國時期屬於平山縣),北臨滹沱河,水利條件好,經濟發展水平較高,應屬於河北平原經濟文化比較發達的地區。我們知道,宋代隨著經濟、科技特別是印刷術的普及,文化和教育有了長足發展,教育的普及程度大大超過了唐代。《曾鞏集》卷15《上蔡學士書》就說:“自漢降戾後世,士之盛未有若唐太宗也。自唐降戾後世,士之盛亦未有若今也。”《續資治通鑒長編》卷114宋仁宗景祐元年(公元1034年)也有诏稱:“朕念天下士鄉學益蕃,而取人之路尚狹,或棲遲田裡,白首而不得進。”均可見宋代教育的普及程度和鄉學的發展大大超過了唐代。新發現的牧羊人石刻題記無疑展示了社會底層勞動者中至少也有一部分人具備了一定的文化水平和接受了某種程度的教育,而這種文化教育水平的獲得很可能與宋代鄉學有關。牧羊人石刻題記為印證宋代鄉學和教育普及程度的提高提供了一個河北地區的具體例證和實物資料。

再次,還必須就可能出現的對上述石刻題記真偽提出疑問的問題做一些預先性的說明。對一切缺乏科學考古和嚴格記錄而來源不明的可移動文物和不可移動文物,投以審慎嚴厲的目光是每一個社科工作者應有的職業精神和工作態度,對書法粗劣容易使人生疑的牧羊人石刻題記也不能例外。但是筆者這裡必須特別說明:第一,該題記是筆者偶然從楊建忠先生口中得知的,並曾親眼見到了他上世紀90年代中期拍攝的題記照片和文物登記卡片等檔案資料。第二,該題記年款“慶歷五年後五月”指的是慶歷五年的閏五月,這對一般造假者具有一定的知識難度。第三,“子姪”的“姪”字,左旁作“女”而不作“人”,這對現在習慣以“侄”作通行字的造假者來說也具有一定的知識難度。第四,筆者曾在2013年8月下旬河北大學召開的“中韓第五屆宋遼夏金元史國際學術研討會”上以本題記為題作過學術報告,引起與會者的很大興趣。王曾瑜先生建議對題記中“自己”一稱進行考察,可以作為判斷真偽的依據之一。受此啟發,筆者專門求教劉進寶先生幫助檢索最能反映十六國至唐宋時期民間語匯的敦煌文獻,在S.9930號檢索出“今將自己捨”、S.6537號背檢索出“右通前當自己內分配”等語,可證民間確有第一人稱的“自己”一詞。基於以上四點,筆者認為鹿泉市新發現的牧羊人石刻題記應當屬於宋代真實文物,基本可以排除現代人造假嫌疑。

- 上一頁:近距離感受古代木雕造像藝術

- 下一頁:細數遼寧美麗與滄桑的清朝古建築