探訪荊州古建築之承天寺

日期:2016/12/14 13:04:04 編輯:古代建築有哪些

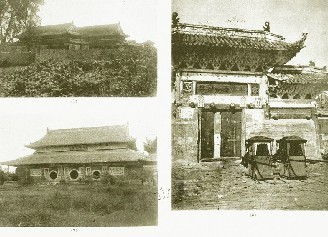

建於東晉的荊州承天寺(原址在現荊州古城荊州飯店、鐘鼓樓至行署院一帶,東至黃金堂,南北向)曾是荊州最大的寺廟,規模和地位超過章華寺,抗戰期間被日軍燒毀,尚存部分建築。1959年擴建街道時,承天寺的兩座鐘鼓樓被拆毀,寺廟妙應塔的寶頂大鐵镬(被誤認曹操行軍鍋)被移至開元觀內,如今,我們只能在照片中看到它昔日的輝煌和榮耀。

感謝張俊先生編著的《荊州古城的背影》,“打撈”有關承天寺的珍貴照片,將這座“荊南第一禅林”的千年古寺原貌呈現給熱愛荊州的人們,並續補了古城荊州久已缺佚的一段人文歷史。

公元1095年,在落木潇潇的歲末,一位花白老人,在荊州,在城內一座名叫承天寺的寺廟,應智珠大師之約為佛塔作記,寫下《荊南府承天院塔記》碑記。老人姓黃,名庭堅,字魯直。

那時,寺廟雖廢圯待建,但寺還在,塔還在。

公元2014年3月,記者站在千年前老人寓居之地,荊州古城的中軸線上,試圖打撈一些有關承天寺的記憶,但身邊車水馬龍,在一個繁華量販超市面前、一個深幽的小巷、一個名叫“鐘鼓樓”的地方,我的目光穿不透時光——不見王侯將相拜天祭地,不見巍峨壯觀的承天寺,不聞鐘和鼓的煌煌天音,只能遙想當年晨鐘暮鼓和曾經的繁盛與榮耀……

一捨宅·一寺廟·一段輝煌的歷史

東晉·永和年(345~356),湖南耒陽人羅含背負著“荊楚之松竹”的榮耀,步入荊州,寓居荊州城東一處捨宅。

這位深受征西大將軍、荊州刺史桓溫器重的帳前主簿,累遷至廷尉,在乞休致仕的當天,庭前蘭菊叢生,驚喜之余,秉承天意,將這座捨宅取名稱承天寺。

這位承天寺首位主人的後來,我們無從考證。但此後,南北朝時期,佛事大盛,荊州作為南朝的西部重鎮,寺廟林立,香火鼎盛。宋、元兩代後,承天寺變成了佛門古剎。那時,承天寺南北走向,磚木結構,兩座鐘鼓樓,天王殿、地藏王殿、勢至殿和大雄寶殿四大殿令廟宇巍峨,金碧輝煌,氣勢非凡。千年來,善男信女誠心朝拜,佛教雖數度興廢,但唯承天寺得以僅存。

明弘治三年(1490),明遼王改藩荊州後,承天寺再度重修,規模益廊,有“荊南第一寺”的美譽。遼王親撰‘重修承天能仁禅寺三門記碑’。明代的承天寺,大小建築上千間,占地2000多畝,被譽為“荊南第一禅林”的千年古寺。

在清代,荊州承天寺的榮耀和輝煌達到極致。

康熙二十二年(1683年),三藩之亂平定之後,清廷在荊州設置將軍府,在承天寺大雄寶殿前新建“奉安龍亭”以拜領聖旨。以後,歷代荊州將軍皆循前例,將承天寺作為與滿漢文武官員議事或舉行盛大慶典的場所。“奉安龍亭”象征著當朝天子御趾駐跸的聖地,承天寺這座宏闊巍峨的千年名剎更增加了一道神奇的光環。

經過歷朝荊州將軍屢撥重金、時加修葺的承天寺,顯得愈加恢宏壯觀、氣象輝煌:大雄寶殿四周,12根嵌金楠木大立柱環峙而立;殿前的露台下的一座三門石牌坊,巍峨高矗。這座開間寬闊的牌坊中門石枋上,镌刻著“萬壽無疆”四個楷書大字;兩邊的側門左曰“堯天”、右曰“舜日”,護衛著供奉有萬歲龍碑的“奉安龍亭”。

清朝八旗軍駐防荊州,在位於滿城中的承天寺築“奉安龍亭”,榮耀鼎盛的承天寺,也增添了令人“凜然若赴阙拱辰”的肅穆感和尊崇感。

[據《江陵志馀》卷六載:承天寺,在城東,晉羅含之廨捨也。相傳此寺舊有荊門長堤村,君章致仕,有蘭菊之異,捨宅遷入城內。故宋羅愚官此,更建叢蘭精捨。然考史,稱含在官捨,有一白雀飛及堂宇。及致政還家,階庭忽蘭菊叢生,則叢蘭當在城外,官捨內止有白雀之異爾。宣和中,蔡京禁世俗用天字。改“承天”為“能仁”,故一名“能仁寺”。內有古捨利七,唐畫羅漢十六尊。大鐵镬一]。

一口鍋·一口镬·一個僅存的千年鏈接

二千年的光景,放進時間的長廊,只是一呼一吸之間,在一介生命和城市,確是艱難而長久的煎熬折磨。

公元2014年,在荊州博物館裡,記者在尋找一口镬,卻在一座古亭中,發現一口油黑發亮的大鐵鍋。鍋高一米,直徑一米五左右,壁厚約十厘米,生鐵鑄造。

關於這個龐然大物,還有一個傳說:曹操下江南,赤壁兵敗後留下來的,故又稱“曹操行軍鍋”。由於鍋很厚、很大,民間流傳俗語:“承天寺的大鍋,燒了三天不滾(沸騰),滾了三天不冷”。

建於東晉的荊州承天寺(原址在現荊州古城荊州飯店、鐘鼓樓至行署院一帶,東至黃金堂,南北向)曾是荊州最大的寺廟,規模和地位超過章華寺,抗戰期間被日軍燒毀,尚存部分建築。1959年擴建街道時,承天寺的兩座鐘鼓樓被拆毀,寺廟妙應塔的寶頂大鐵镬(被誤認曹操行軍鍋)被移至開元觀內,如今,我們只能在照片中看到它昔日的輝煌和榮耀。

感謝張俊先生編著的《荊州古城的背影》,“打撈”有關承天寺的珍貴照片,將這座“荊南第一禅林”的千年古寺原貌呈現給熱愛荊州的人們,並續補了古城荊州久已缺佚的一段人文歷史。

公元1095年,在落木潇潇的歲末,一位花白老人,在荊州,在城內一座名叫承天寺的寺廟,應智珠大師之約為佛塔作記,寫下《荊南府承天院塔記》碑記。老人姓黃,名庭堅,字魯直。

那時,寺廟雖廢圯待建,但寺還在,塔還在。

公元2014年3月,記者站在千年前老人寓居之地,荊州古城的中軸線上,試圖打撈一些有關承天寺的記憶,但身邊車水馬龍,在一個繁華量販超市面前、一個深幽的小巷、一個名叫“鐘鼓樓”的地方,我的目光穿不透時光——不見王侯將相拜天祭地,不見巍峨壯觀的承天寺,不聞鐘和鼓的煌煌天音,只能遙想當年晨鐘暮鼓和曾經的繁盛與榮耀……

一捨宅·一寺廟·一段輝煌的歷史

東晉·永和年(345~356),湖南耒陽人羅含背負著“荊楚之松竹”的榮耀,步入荊州,寓居荊州城東一處捨宅。

這位深受征西大將軍、荊州刺史桓溫器重的帳前主簿,累遷至廷尉,在乞休致仕的當天,庭前蘭菊叢生,驚喜之余,秉承天意,將這座捨宅取名稱承天寺。

這位承天寺首位主人的後來,我們無從考證。但此後,南北朝時期,佛事大盛,荊州作為南朝的西部重鎮,寺廟林立,香火鼎盛。宋、元兩代後,承天寺變成了佛門古剎。那時,承天寺南北走向,磚木結構,兩座鐘鼓樓,天王殿、地藏王殿、勢至殿和大雄寶殿四大殿令廟宇巍峨,金碧輝煌,氣勢非凡。千年來,善男信女誠心朝拜,佛教雖數度興廢,但唯承天寺得以僅存。

明弘治三年(1490),明遼王改藩荊州後,承天寺再度重修,規模益廊,有“荊南第一寺”的美譽。遼王親撰‘重修承天能仁禅寺三門記碑’。明代的承天寺,大小建築上千間,占地2000多畝,被譽為“荊南第一禅林”的千年古寺。

在清代,荊州承天寺的榮耀和輝煌達到極致。

康熙二十二年(1683年),三藩之亂平定之後,清廷在荊州設置將軍府,在承天寺大雄寶殿前新建“奉安龍亭”以拜領聖旨。以後,歷代荊州將軍皆循前例,將承天寺作為與滿漢文武官員議事或舉行盛大慶典的場所。“奉安龍亭”象征著當朝天子御趾駐跸的聖地,承天寺這座宏闊巍峨的千年名剎更增加了一道神奇的光環。

經過歷朝荊州將軍屢撥重金、時加修葺的承天寺,顯得愈加恢宏壯觀、氣象輝煌:大雄寶殿四周,12根嵌金楠木大立柱環峙而立;殿前的露台下的一座三門石牌坊,巍峨高矗。這座開間寬闊的牌坊中門石枋上,镌刻著“萬壽無疆”四個楷書大字;兩邊的側門左曰“堯天”、右曰“舜日”,護衛著供奉有萬歲龍碑的“奉安龍亭”。

清朝八旗軍駐防荊州,在位於滿城中的承天寺築“奉安龍亭”,榮耀鼎盛的承天寺,也增添了令人“凜然若赴阙拱辰”的肅穆感和尊崇感。

[據《江陵志馀》卷六載:承天寺,在城東,晉羅含之廨捨也。相傳此寺舊有荊門長堤村,君章致仕,有蘭菊之異,捨宅遷入城內。故宋羅愚官此,更建叢蘭精捨。然考史,稱含在官捨,有一白雀飛及堂宇。及致政還家,階庭忽蘭菊叢生,則叢蘭當在城外,官捨內止有白雀之異爾。宣和中,蔡京禁世俗用天字。改“承天”為“能仁”,故一名“能仁寺”。內有古捨利七,唐畫羅漢十六尊。大鐵镬一]。

一口鍋·一口镬·一個僅存的千年鏈接

二千年的光景,放進時間的長廊,只是一呼一吸之間,在一介生命和城市,確是艱難而長久的煎熬折磨。

公元2014年,在荊州博物館裡,記者在尋找一口镬,卻在一座古亭中,發現一口油黑發亮的大鐵鍋。鍋高一米,直徑一米五左右,壁厚約十厘米,生鐵鑄造。

關於這個龐然大物,還有一個傳說:曹操下江南,赤壁兵敗後留下來的,故又稱“曹操行軍鍋”。由於鍋很厚、很大,民間流傳俗語:“承天寺的大鍋,燒了三天不滾(沸騰),滾了三天不冷”。

是鍋?是镬?

“八旗才子”、成都將軍魁玉之子穆克登布早在清末告訴我們:這不是鍋,而是承天寺塔頂的一個“帽子”,名镬。

穆克登布自幼隨父親轉戰江浙一帶,更兼多得名師教誨,故既博學多才,又見多識廣。光緒年間,自蘇浙游學歸來,穆克登布進入承天寺,發現山門左側“有一物如釜,徑四五尺,圍丈余,鐵質斑駁,不知其為何物”。他詢及其來歷,眾友人皆告之以此為“關公的行軍鍋”。

原來,清軍入關之前,努爾哈赤常以《三國演義》指導將弁排軍布陣,及至有清一朝入繼大統之後,各代皇帝皆奉關公為神,尊之為“武聖”。荊州為關公坐鎮十年之地,起初見此巨釜,眾人不知其為何神物,後經有人穿鑿附會,方才認定此乃關公當年所遺“行軍鍋”,從此便以訛傳訛,相沿成習。

穆克登布認為這“行軍鍋”之說頗令人費解,經過詳細考證,最終證實了這件器物的來歷:“按承天寺舊有妙應塔,作於宋紹聖二年,住持僧智珠修復之。山谷為作記,謂其巋然立於雲之上,是寺之有塔明矣。”

穆克敦布據此寫下的一篇《承天寺鐵镬考》,不僅以無可辯駁的事實廓清了所謂“關公的行軍鍋”,實乃佛塔鐵镬的訛誤,更正還將久已廢圯的荊州承天寺妙應塔及其曾為之作記的北宋著名詩人、書法家黃庭堅引入人們的視野。

[荊州駐防志》卷十六穆克登布《承天寺鐵镬考》說:

“府縣志皆謂鐵镬,而不明所由來。憶丙寅(1626)春,於金陵聚賓門外亦見是物凡二,俱偃臥瓦礫榛莽中,形質與此無少異,唯較大十之三,詢之土著者,皆謂報恩寺塔頂,塔謂粵逆所毀,頂以無所用,故置此。]

一個人·一段碑文·一段被改寫的命運

讓我們從一段碑記,進入千年前的那場相逢。他,姓黃名庭堅字魯直的男子嵌入荊州。

罪,是行動的借口。

從陳留(今屬開封),經許昌、江陵,進峽,經巫山、施州至黔州(今四川彭水縣郁山鎮),都不是被貶男子黃庭堅的終點。

宋紹聖二年(1095年),因開罪於當朝權貴,51歲黃庭堅被貶到黔州為官。他一路西行,途徑荊州,與荊州承天寺的僧正和尚智珠一見如故,時常在寺中品茗談詩,結下了深厚的友誼。

當時,承天寺廢圯,待重建,僧正智珠慕其才名,約其為佛塔作記,黃庭堅爽快應允。

北宋建中靖國元年(1101年),經歷了六年的貶谪生活後,黃庭堅奉召回朝,再度來到荊州,那時,承天寺佛塔已大體完工,智珠和尚接任了方丈。二人久別重逢,智珠請他履行前約,黃庭堅提筆濡墨,一揮而就,寫下了《荊南府承天院塔記》碑記。

命定的事情,無法預知,更無法阻擋。

如果可以預知,黃庭堅是否還會堅守約定,去選擇逃離?

碑記寫成後,依定例,但凡是荊州的地方官,均可列名其上。黃庭堅的筆下,卻偏偏落下了剛來湖北做轉運判官的監察御史陳舉。仇恨從此在陳舉骨血裡寄生。兩年後,黃庭堅正在鄂渚(武昌)閒居,陳舉《荊南府承天院記》雕章摘句,密報朝廷。早生龃龉宰相趙挺之閱後大怒,認為黃庭堅“幸災謗國”,當即削奪其全部官職,並將其流放到廣西宜州(今宜山縣)羁管。

文字落雨白紙黑字,成為不可辯駁的罪證。

荊州,承天寺,不是黃庭堅的起點,卻是他的底端,令他的人生從最高點直墜而下。

再遭貶谪,黃庭堅將妻兒老小安頓在湖南永州(今零陵縣),孤身前往宜州。垂暮之年,戴罪之身,離別親人,處境窘迫,愁苦之情難以排遣。

也許累,也許怯,也許心先於身死去。苦熬兩年後,黃庭堅殁於宜州城樓的一間破屋中,卒年61歲。

江西人黃庭堅在荊州的那段歲月應該是愉悅的,也為荊州文化留下了精彩的一頁。

[《宋史·列傳·文苑六》曾有明載:“庭堅在河北,與趙挺之有微隙,挺之執政,轉運判官陳舉承風旨上其所作《荊南府承天院記》,指為幸災,復除名,羁管宜州,三年徒永州,未聞命而卒。”]

[史載:宋人·洪邁在《容齋隨筆·四筆》卷八中,曾在抄錄了《荊南府承天院塔記》的部分章節後,大發感慨:“其語不過如此,初無幸災諷刺之意,乃至於遠斥以死,冤哉!”]

一場侵略·幾次毀滅·一個徹底湮沒的古剎

一場侵略,將日本定格為所有中國人的心中抹不去的憂傷,也定格我心中抹不掉的仇恨。

滿蒙八旗在荊州駐扎兩百多年,從最早的四千人,發展到清末兩萬多人。1911年10月10日,武昌事起,清王朝的統治開始土崩瓦解。

亂世春秋,斷了官府的施捨,昔日香火旺盛的承天寺,廟祝逐年減少,廟堂缺了修繕,幾十年的光陰,諸寶殿盡成敗落之像。出現在《湖北舊影》中的承天寺,盡管略顯破敗,但大雄寶殿和山門,其寬敞的庭院,高大的門楣,雕梁畫棟、飛檐斗拱的殿宇,依然是荊州滿城徹底摧毀之後尚能保存完好的唯一建築群落。

1940年,荊沙淪陷。日寇華中派遣軍出動其精銳第11軍,發起“宜昌作戰”,日軍第4師團第39獨立旅團攻陷荊州城,先後出動上百架次飛機對荊州進行狂轟濫炸,日軍占領荊州城時被嚴重破壞。

6月8日,守軍蕭之楚部退守沮漳河西岸,日軍強征夫役,要在荊州城內的東北角修建一座簡易機場,拆毀了承天寺大部分殿堂,用作由漢口起飛的轟炸機中途加油的前進基地。

借口繼續:承天寺的大雄寶殿屋頂太高,影響城東機場飛機起落,將大雄寶殿的屋頂去除一半;大火在荊州城上空燃燒,在彈片橫飛,烈焰遍地的一片爆炸聲中,承天寺的幾重大殿連同僧寮宇捨悉數被夷為平地。

在火光中徹底湮沒的,不僅有因此改寫一個人命運的《荊南府承天院記》刻石殘碑,還有那些延綿千載的精彩鏈接。

毀滅,沒有停止。1959年,荊州擴建街道,承天寺的兩座鐘鼓樓被拆毀,唯有那尊由穆克敦布考證出來的塔剎鐵镬,作為承天寺留存於世的進村物件,珍藏在荊州博物館中。

[史載:承天寺舊有妙應塔,作於高氏,宋紹聖二年,住持僧智珠修復之,黃庭堅作《記》,謂其巋然立於雲霄之上,是寺之有塔明矣。今塔雖廢,而此物猶存,則以所見證之,其為塔頂也,近是。嗟乎!陵谷變遷,物多失實,苟未考以見聞,其不為訛傳所誤者蓋鮮矣。”]

一面鼓·一座鐘·一座城市的焦點

我的兒時記憶裡,鐘鼓樓是有一道仿古牌坊的,牌坊背後,是喧囂繁華的菜市場。逢家中有貴賓來訪就餐,母親就會騎上自行車去鐘鼓樓菜市場采買些像樣的菜品。

公元2014年3月,我無法對視百年、千年來,那些習慣以晨鐘暮鼓告喻朝夕輪回的荊州人,還有伴隨著他們度過的那春秋更替、斗轉星移的漫長日子。如今的承天寺原址上,刻有“鼓樓市場”四個大字的牌坊業已拆掉,鐘鼓樓遺址上,荊州飯店和鼓樓市場已經悄然站立了幾十年。鐘樓,鼓樓,在荊州古城還是帝都的時候,所擁有的地位,我不曾想象。

對於荊州人,承天寺對於我們,是一個陌生的名字,鐘樓和鼓樓,是荊南路上公交車站曾經標有的“鐘鼓樓”站站牌,是一個粉飾後仍擋不住老態的飯店,一個污水橫流,雜亂擁擠的菜市場,一個荊楚歷史資料中的寥寥記載……

或許不可拿西安的鐘鼓樓來作比較,西安城、荊州城,昔日的秦國和楚國帝都,同樣歷史背景和年齡,同樣作為城市的心髒,如今的境遇大相庭徑。

西安的鐘鼓樓建於明代,雖經歷風雨,但現今還原修復完好,成為西安城的標志性地標。

如今,我們只能在畫冊中,在書籍中依稀辨析這座號稱“荊南第一禅林”那雍容華貴的恢宏氣象。

曾有志者谏言:以荊州的古建築修復和復制的實力與經驗,在條件成熟和允許的情況下,擴建江陵碑苑,重建荊州古城裡的鐘樓和鼓樓,修建與其配套作為城市客廳的鐘鼓樓廣場,重建昔日王侯將相拜天祭地,香客雲集的承天寺。

在城市高速發展,寸土寸金的今天,這些只能是我們的一個夢想,一個無法企及的夢想。

- 上一頁:衡山南岳廟

- 下一頁:小橋流水杏花天 皖南渣濟古村