南河下古巷流動的“記憶”

日期:2016/12/14 13:11:14 編輯:古代建築有哪些

圖為:南河下大樹巷內一口古井

這口井位於南河下大樹巷內。據說,大樹巷曾是鹽商聚議之所,傳石濤寓此作畫,巷因出名。曾經,鹽商們或侃侃而談,或面紅耳赤,誰曾留意這樣一口見證著他們的智慧與變遷的沉默的井呢?

看井口邊的井繩痕,原以為是人們長期使用,繩子與石頭摩擦而形成的。一經了解,並非如此,而是井匠在制作時打磨而成。不同的古井其磨痕是不一樣的,它就相當於現代的防盜碼,以便被盜之後尋找;另一方面也防止天黑路人不慎跌入井內。

井在古代分為私用、公共用和官用。這口井是一個公共用井,現在仍為人使用,不時有人家來取水,井水雖不能食用,但正常的洗漱還是可以的。古時人們逐水而居,水井的出現,古人們開始了安居的穩定生活。我不禁,開始羨慕起它來—古今人們的歡聲笑語:孩子們的嬉鬧玩樂,大人們的飯後談資,老人們的棋藝爭峰…一切的一切,喜樂,它沉默以對,怒哀,它淡然接受。

這是滾龍井,是滾龍井巷巷口處的一處清代古井,井欄呈圓柱形,因取水時井上旋轉的轱辘形似滾龍而得名。該井取水方式奇特,井上原有木制井架,其上橫置用於纏繞井繩的轱辘(滾軸),井繩兩端各系一只水桶,汲水時上下水桶重量相互抵消,類似於物理學中的滑輪裝置。現井架已不存,但井欄上尚留有固定井架的圓孔。這一個個圓孔向人們暗示了它的歷史與真實。

該井初為官井,後轉為私人經營,最後一位井主為當地居民高氏,其後裔現存有光緒八年(1882年)翻修時所立碑刻一塊(原立於井一側)及道光、鹹豐和光緒年間古井轉手的契約各一份。井上清晰可見的斑駁紋理,透露了無言的滄桑,哪個達官貴人曾傾心於它?又有誰曾留戀過它?又有誰曾不記前嫌再一次認可了它?

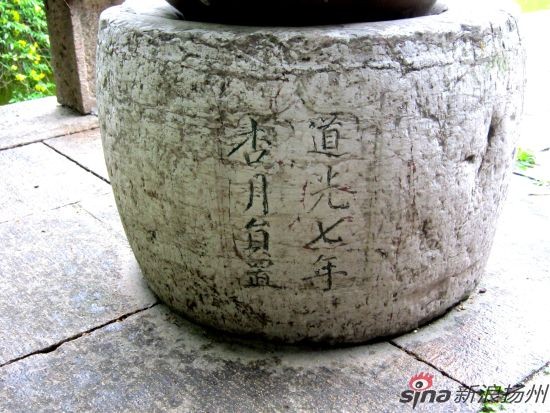

這是二分明月樓裡的一口井,“天下三分明月夜,二分無賴是揚州”,揚州獨占明月風流,二分明月樓因此得名。井欄上“道光七年,杏月員置”清晰可見,镌刻了園史的真實。這口井,目前已被停用。它的上面,現在放著一大盆花兒,此時花還未開,只有滿滿的綠葉。我們常說的“綠葉配紅花”,這裡的綠葉終翻身,成了主角兒,來個不一般的“石井”配綠葉。有點替它惋惜,但想想這又何嘗不是對它未被今人器重的一種安慰呢?

“清水原色”,這一口口古井,為今人使用與否,始終堅守它們自身所獨有的低調與沉默。它們見證了南河下繁榮的曾經,也見證著南河下獨特風情的現在,也終將參與南河下不可知的未來。

- 上一頁:惠水一布依古民居亟待保護

- 下一頁:大埔縣的“客家香格裡拉”美如畫卷