古老保國寺大殿 榫卯技術巧而精

日期:2016/12/14 13:08:38 編輯:古代建築有哪些

保國寺大殿

國保新說

眾所周知,由於南方地區潮濕多雨,蟲蛀蟻蠹,古建築很難保存。因此唐宋以來的古建築多保存在北方地區,新中國成立前,梁思成、劉敦桢在河北、山西等地發現了許多早期建築。新中國成立後,劉敦桢兼任南京工學院建築系主任,開始系統地組織學生進行江南地區的古建築調查工作。

1954年夏,南京工學院學生戚德耀、窦學智、方長源等進行暑期實習,在寧波進行浙東民居和古建築的調查。工作接近尾聲時,他們偶然聽說洪塘北面有座規模很大的古佛殿,便前往一探究竟。他們仔細察看了寺內天王殿、大殿、方丈殿、東西廂房、鐘樓、鼓樓、藏經樓等建築,其中大殿氣勢雄偉,面寬、進深各三開間,平面呈縱長方形;斗拱用材粗壯古樸,枋上隱刻“七朱八白”;佛座後嵌有《造石佛座記》,戚德耀發現其上镌刻有“崇寧元年”(1102年)的字樣。這可是宋徽宗趙佶的年號!三人強抑住內心的驚喜,興沖沖地趕回南京,向劉敦桢先生匯報了這一重要發現。至此,江南地區第一座宋代建築終為人們所熟知。

據載,保國寺始建於東漢,骠騎將軍張意及其子中郎將張齊芳曾隱居於此,後改建為寺院,唐武宗滅佛時被毀。唐僖宗廣明元年(880年)重建,賜“保國”匾額。唐末再次被毀,並於宋大中祥符六年(1013年)重建山門、大殿。

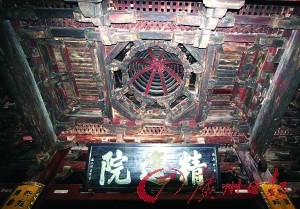

整個大殿采用了宋代典型的“廳堂式”構架方式,全部結構皆用斗拱之間的巧妙銜接和精確的榫卯技術,不用一枚鐵釘將建築物的各個構件牢固地結合在一起,承托起整個殿堂屋頂50余噸的重量。前槽巧裝三镂空藻井,藻井低而供佛像空間高曠,構思精巧,對比強烈。

保國寺大殿是江南最古老、保存最完整的木構建築,在中國建築史上具有很高的歷史、藝術和科學價值。與現存唐宋遼金建築實例相比,保國寺大殿所具有的特征,不僅與《營造法式》的諸多規定最為接近,同時也保存了比《營造法式》更早的一些做法,反映了當時木構建築的獨特風格和在力學研究上達到的高超水平。1961年,保國寺被國務院公布為第一批“國保”單位。

- 上一頁:古建築代表性的建造形式——螭吻

- 下一頁:蘭州握橋:中國伸臂木梁橋的代表