京郊明清古村落:爨底下

日期:2016/12/14 12:58:25 編輯:古代建築有哪些

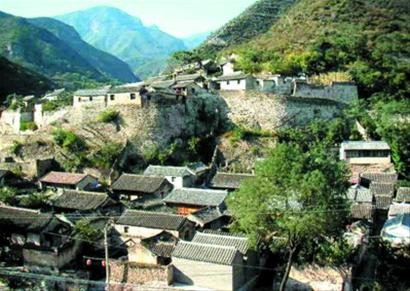

古香古色的院落依山而建,雖受空間限制,絕不苟簡,很有規矩。

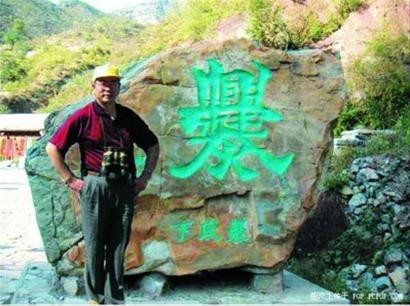

這塊巨大的巖石是爨底下村的標志。

每家的院落都是錯落有致,布局嚴謹。

我曾多次去北京,城裡的景致幾乎都走遍了。這次來北京本想去鳥巢等奧運景點看看,不過聽朋友說過京西古道旁的山溝溝裡有個有著幾百年歷史的明清古村落——爨(cuàn)底下村,很值得一去,於是就信步一游,果然不虛此行。

仿佛一下子走進了歷史

從北京地鐵蘋果園出發,沿著依山傍水的109國道,驅車兩個多小時就可以到達爨底下村。我登上開往郊區的公交車,沿著美麗的京西大峽谷逶迤穿行,當時正值清晨,村中炊煙袅袅,安詳靜谧,一片平和富足的景象。

京西古道是明清年間京城連接邊關的重要軍事通道,又是通往河北、內蒙古一帶的交通要道。爨底下村就是當年古道上的一處繁榮的商品交易場所,是昔日進出口商人休息和貨物轉運的地方。來到爨底下村口,一塊一人多高的黃色花崗巖迎面而立,一個巨大的“爨”字書寫其上,這就是爨底下村的標志。我知道,“爨”本是灶的意思,舊時有分“爨”之說,就是指兄弟分家單過,分灶吃飯。按巨石背後的說明,“爨底下村”,是因為處在明代軍事隘口“爨裡安口”下方,故得此名。可我來到村裡,村民們對此則另有一說。他們告訴我,此村的居民全部是明初山西“韓”姓的後代,因韓與寒同音。寒者,乃貧窮之態。韓姓祖先為使本族能富足,看村後的大崖頭似一大灶,便給這個村子起名叫“爨底下”。為使這個難寫難認的“爨”字讓別人認識和理解,他們編了一個順口溜:“興字頭,林字腰,大字下面架火燒”。取其“大火燒二木,韓(寒)姓也興旺”之意。

走進這座古村落,你會覺得仿佛一下子走入了歷史。這裡至今仍保留著70余套、500余間明清時期的四合院民居。後來,隨著京張鐵路的建設和後來京張公路的改道,曾經繁華和喧囂的京西古道漸漸寂靜下來,古老的村落,像一個須發皆白的老人,安詳地坐在京西的深山峽谷中,在蒼松翠柏的環繞中,過著世外桃源般的日子。直到上世紀90年代初,當一批文物學家第一次走進山村時,才愕然發現:這個閉塞的深山坳裡竟有布局如此嚴謹、空間利用如此合理、建築藝術如此高超的明清建築群存在。於是,爨底下村一夜成名。

從橫貫村南的古道上仰望全村,只見村莊依山而建,層層升高,一條光滑的青石板路蜿蜒而上,石縫牆邊,雜草野花隨風搖曳。一條從東向西類似長城的弧形大牆,將村落分為上下兩層,石牆高近10米,上下有天梯相連,頗為氣派。沿天梯走到上層,站在村中著名的“福慶堂”向下望,只見各房屋屋脊呈一線依次下落,村中人告訴我,如站在山上俯瞰,村落則如周易中的八卦圖,歷歷在目,清晰可見,布局極其講究。

處處保留傳統文化的印記

爨底下村的建築以清代四合院為主,也有明代風格。這裡的大門都設在院子的東南角,各家的正房東山牆均有泰山柱支撐,取東邊長大之意。爨底下村的房子蓋得很精致,那磚砌的垂花門門樓,循規蹈矩,和北京城裡有錢人家的宅門一樣講究。下有門墩,上有門簪,旁邊有供門神的神龛,牆上是“福壽祿”的壁畫,腳下鋪著青紫兩色石(取“平步青雲、紫氣東來”之意)。再看依山而建的四合院,雖然受地形和空間的限制,但該按規矩走得絕不苟簡,走進門樓,必是雕磚鑲嵌的影壁。牆壁上有很多花樣,從清朝時期望子成龍、阖家歡樂、喜鵲登枝等象征吉祥富貴的壁畫到紅色年代的領袖語錄等,很齊全。

走進院裡,雖然空間狹小,但每家的院落仍然錯落有致,布局嚴謹。講究的院子大都分為前後兩座,左側有小通道相連。前院正房住長子,左右兩側房住庶子。後院正房住老太爺,側房為小姐閨房。不同的房間主人,連窗棂的圖案都各不相同。整個院落主次分明,長幼有序。

這一點很體現爨底下村的文化,即使僻居深山,也決不失了體面,亂了規矩。

在古老的爨底下村聽村民講話,那話題也像這院落群一樣,有些古色古香的味道。他們會告訴你,村子的富裕源自清代,康熙年間京西第一大財主韓守德,借助便利的交通,在這裡做起了買賣,由此造就了這裡的興盛。他們還會告訴你,村裡曾有一個壯士,因在甲午戰爭中有軍功而被擢升為把總;曾有一個文人,因時文做得好而高中舉人,並將那至今仍貼在牆上的殘缺不全的委任狀和喜報向游人展示,以證明其言不虛。他們更樂於告訴你,抗戰時期幾乎全村的青少年都參加了八路軍,其中近一半人犧牲在戰場上……

今天的爨底下村,經過百年的沉寂,又開始恢復往日的喧鬧,一批批游人來到這裡,追尋歷史,感受自然,在踏遍了幾個世紀印記的滄桑古道旁,尋找盛世新生活的樂趣。我和他們一樣,經過一番尋幽訪古,心裡獲得了極大的滿足。