河南社旗山陝會館

日期:2016/12/14 12:54:28 編輯:古代建築有哪些

前不久,本報曾在太原市版上發過一些山西會館的稿子。許多讀者對此很感興趣,希望能看到更多山西會館的故事,為此,我們特別邀請省外的媒體和我們一起尋訪。

本期,我們首先為大家介紹的是河南社旗的山陝會館。

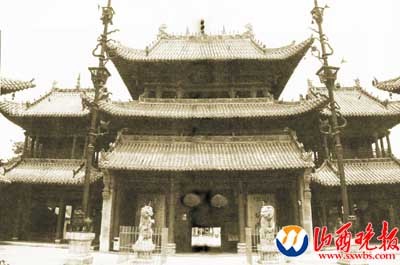

“輝煌壯麗,天下第一”,這是著名古建築專家單士元面對河南社旗山陝會館發出的贊歎。當記者來到這裡時,立即就被那些八九層樓高的古建築震撼了,那壯觀的氣勢和中國古建築特有的飛動輕快的韻味,讓人情不自禁地遐想:如今並不怎麼出名的社旗縣,為什麼會有這樣一座超“豪華”古建築?這片土地到底承載過什麼樣的繁華?

◆相關鏈接

河南境內現有三處山陝會館,除了社旗山陝會館,另外還有兩處。一處在郏縣;另一處在洛陽市。

除了以上保存相對完整的山陝會館外,河南的山西會館還有平頂山郏縣山西會館;新鄉輝縣山西會館;安陽山西會館等。

一張圖片引出來的采訪

這篇文章呈現在讀者面前,有很大的偶然性——是無意中在南陽市白河賓館看到的一份風物簡介,簡介上說,在全國現存80多座會館建築中,社旗山陝會館規模最大,建築最精美,第一個成為國家級文物保護單位,被專家們譽為“天下第一會館”。

社旗人口60多萬,沒有鐵路,也不處於主要公路沿線。一個偏僻小縣,怎麼會有如此規模巨大、蔚為壯觀的古建築群?

記者決定前往社旗探個究竟。雖然來前看過照片,可真正看到時,這個名字為“山陝會館”的古建築群的巨大還是讓記者很驚訝。會館坐北朝南,兩側有的輔助建築有如今的五六層樓高,中軸線上的建築更有八九層樓高。屋頂分兩層或三層,各用直線和曲線巧妙地組合,形成向上微翹的飛檐,層層疊疊的飛檐營造出壯觀的氣勢和中國古建築特有的飛動輕快的韻味。十來座建築物的屋頂以綠琉璃瓦為主色調裝飾,黃琉璃瓦組成菱形圖案裝飾中心,顯得錯落幽深而又雍容華貴。

進了會館,目光首先被一對高聳入雲的鐵旗桿吸引。鐵旗桿插在鐵獅子的背上,頂上一只鐵仙鶴展翅欲翔,中間兩條鐵龍凌空盤繞。自上而下有三個雲斗,把這個鐵家伙裝飾得輕靈生動。賒店歷史文化研究會會長徐東告訴我,這兩個鐵旗桿均高達17米多,用鐵2.5萬多公斤鑄成,重量和高度都是全國之最。旗桿的東西兩側各有一座兩層轅門,徐東說,山陝會館也叫山陝廟,敬祀的主神是關公。在古代敬祀關公的廟屬於武廟,所以修轅門,建旗桿。

比旗桿更高的,是旗桿北邊巍然挺立著的懸鑒樓,這是會館的戲樓。全樓由24根巨柱高高撐起,高達30米,分三層,有三重飛檐。懸鑒樓設計巧妙,“一體兩面”。面南是會館的山門,檐廊寬闊,樓的一層架空是進入會館的通道;面北的二層是戲台的台口,寬12米。台面用十分厚實的木板鋪成,走上去很舒服也很踏實。仰頭看,四根大方柱把樓的三層凌空擎起,很是壯觀。據說這樣的三層古戲樓,全國僅存三座,除北京故宮的暢音閣、頤和園的德和閣這兩座皇家戲樓外,懸鑒樓就找不到對手了。

春秋樓是會館最高的建築

山陝會館如今是社旗縣博物館。從會館保存的資料來看,這裡是一個令古建築專家流連忘返的地方。著名古建專家羅哲文、鄭孝燮曾在此感歎:“高樓傑閣,巧奪天工,精雕細琢,錦繡裝成,公輸匠藝,壯哉斯館。”

社旗山陝會館始建於清朝乾隆年間,那是中國古建築藝術臻於完善的最後一個高潮期,建造者當初“運巨材於楚北,訪名匠於天下”,用材之優,延聘名匠之多,冠絕一時。各地能工巧匠會聚在會館工地,各展絕活,因此建築和裝飾藝術都達到了中國古代的巅峰狀態。而北方古建築的雄渾壯觀與南方古建築的嚴謹柔美融為一體,更使其成為中國古建的經典之作。民間傳說這裡是慈禧的第13處別宮,但其實查無實據。只是大坐殿廊檐兩側有斗大的石雕“龍、虎”二字,據說是慈禧的親筆。

社旗人告訴記者,原先在大坐殿的北面有座高38米的春秋樓,春秋樓是以前會館的最高建築。可惜的是,這座樓100多年前被捻軍一把火焚毀了,據說那火燒了幾天幾夜,四五十公裡外的南陽市都能看到火光。

社旗鎮曾經是個水陸碼頭

在明代的河南地圖上,還找不到賒旗鎮(現社旗縣)這個地方,但到了清朝,這個鎮迅速成為商業重鎮,並將繁華維持了兩個世紀。

賒旗鎮是作為南方和北方物流中心而迅速崛起的,這裡有幸成為著名的水陸碼頭,河裡千帆競揚,岸上駝鈴鳴響,南方的木材、布匹、茶葉、瓷器,北方的棉花、糧食、藥材在這裡匯集、流動。而本地的釀酒業、制藥業和食品加工業等也迅速成長,使得這裡成為商機無限、生機勃勃的名鎮。

而這一切都和一條河流有關,那就是如今已經載不動小木船的唐河。唐河是龐大的長江水系中比較靠北的支流,賒旗鎮就在唐河上游幾十裡處。據《茶葉雜詠》一書記載:“清初茶葉均由西客經營,由江西轉運河南再銷關外。”當時山西商人把福建、浙江的茶葉先集中到江西,把湖北、湖南的茶葉先集中到漢口,然後一路北上到內蒙古,再穿越大漠,到達恰克圖,進而深入西伯利亞,直至俄羅斯心髒聖彼得堡、莫斯科。這是繼古代絲綢之路衰落之後,在清代興起的又一條貫通歐亞大陸的國際商路,一般稱之為“茶葉之路”。這條商路貿易額巨大,曾經占到俄國進口貿易額的40%。

社旗縣委宣傳部部長關玉國認為,山陝會館的碑記中提到的茶葉大商號很多,這表明那些茶葉大部分是由長江經漢水北上,沿唐河到賒旗鎮,再轉陸路經平頂山、洛陽,過黃河穿山西到達內蒙古的。如此說來,唐河是這條“茶葉之路”上重要的一環。而在這一區域,賒旗鎮無疑是運作最為成功的水陸碼頭。山陝會館,就是在這種歷史背景下的產物。

曠日持久的接力工程

記者在采訪中了解到,社旗山陝會館每座主體建築的建造時間都在20年以上,加上被捻軍部分焚毀後的重建,整個會館的建造共用了136年的時間。整個會館可謂“無木不雕,無石不刻”。

這是個沒有一文錢官方投入,全是民間自發籌劃、捐資的宏大建築計劃。據《創建春秋樓碑記》石刻記載,當時有408家商號參加捐資,多的450兩白銀,少的800文銅錢。據關玉國研究,為興建社旗山陝會館捐銀的,有大德玉、大泉玉、大升玉等商號,而這三家商號都是在俄國恰克圖經營茶葉的“國際性”大商號。同時捐銀的還有盒茶社、蒲茶社等。

會館的建立用了136年的時間,經歷了清朝由鼎盛到衰落的6個皇帝。什麼力量能延續百年而不致衰竭?又是什麼機制確保了百年工程的實施?

據資料介紹,山陝商會一般都有嚴格的管理制度:同鄉會有選舉產生的“領導”,叫“會首”或“首事人”;又設有司事、夫役及香工等管理會館事務。這些首事人“毅然以為己任”,以精明的商業頭腦審查、完善設計規劃,有的負責“遍訪天下名匠”,有的負責“運巨材於楚北”,有的負責管理賬目。當然,他們干這些事都是義務性的,利用的是業余時間。像建造社旗山陝會館這樣的工程,每一筆支出都要公示於眾。

百姓可以隨意出入會館

山陝會館從頭到腳都和關公有關。照壁上“義冠古今”是贊譽關公的;東西轅門和鐵旗桿是為他“量身定做”的;懸鑒樓戲台過去有一個牌子,上書“禁演三國”四個大字,據說其實只是禁演“走麥城”,而其他三國戲中扮演關公的演員必須先焚香拜了關公才能上台演出;而大拜殿、大坐殿和毀掉的春秋樓,更是關公的“地盤”。

然而敬奉關公的山陝會館,卻處處流露著對金錢的渴望:獅子的腳下踩著錢串,仙人的旁邊擱把算盤,這看似矛盾,其實很和諧。“仁中取利真君子,義內求財大丈夫”,信奉這一套的山陝商人曾經無往而不利。

社旗人說,以前會館不賣票,是敞開式的,可以隨意出入。甚至壯麗的懸鑒樓下層的敞開式過道,到晚上就成了全鎮乞丐的“窩”。一般人更是可以隨意到會館拜神、看戲。懸鑒樓北面的中心庭院,全用一尺見方的青石和白石交錯鋪設,中間是甬道,據說這個庭院席地而坐可容萬人。來這裡看戲是免票的,不管來什麼樣的戲班子,來多大的“腕兒”,鎮上和附近的老百姓都可以扶老攜幼前來觀看。只把東西兩側的廊房都當作包間,50來個包間可以招待頭面人物及其家眷500來人。

會館的毀滅和重生

傳說從唐河上來的船只,離城十數裡,就能看到這座壯觀的建築。然而金碧輝煌的山陝會館其實只在賒旗鎮完整地展示了30來年。

1857年八月十五,捻軍堂主王黨率萬余人從確山打到賒旗鎮。興起於太平盛世的賒旗鎮毫無防守能力,連城牆都沒有,而又“富得流油”,自然成為捻軍籌集軍費的最好目標。富商們別無去處,帶著財寶上了春秋樓,希望居高臨下抵擋一陣。春秋樓樓高牆厚,王黨毫無辦法,這時有人獻計:“要想火燒春秋樓,只有用被子澆桐油。”王黨恍然大悟,令人從商鋪中搶來大量桐油和被褥,扔到春秋樓下點起了火。轉瞬間,春秋樓建造者的後人連同他們積聚多年的家產在極端痛苦中與春秋樓一同化為烏有,而王黨們也兩手空空而歸。大火燃著了春秋樓及其周圍很多房屋,燒了七天七夜。火滅後,整個山陝會館只剩下一座懸鑒樓。據說這座懸鑒樓是當地人拼了性命才保護下來的。

遭受重創的賒旗鎮並沒有被擊垮。春秋樓被焚後的第二年,山陝商人發起集資建築城垣的活動,短短兩年之後,長數公裡、高三丈有余的磚砌城垣巍然落成。

同治初年,賒旗鎮依舊舟楫如梭,車水馬龍,生意興隆,於是山陝商人又燃起了對這塊土地的熱情。1869年,山陝同鄉會和地方各商號再次自發捐資,重修會館。連同此前先行修建的鐘鼓樓,這次重建共用了30多年的時間。到1892年,除春秋樓及其附屬的刀樓、印樓未建外,基本上恢復了會館昔日的皇皇大觀。可惜此後山陝同鄉會內亂紛起,春秋樓再也沒有恢復,只能成為人們的記憶。