濟南府學文廟

日期:2016/12/14 12:52:27 編輯:古代建築有哪些

府學文廟大成門

濟南府學文廟位於中國山東省濟南市歷下區,北臨大明湖,臨近芙蓉街等老城街巷。北宋熙寧年間(1068~1077年)始建,明洪武二年(1369年)重建。到民國時期,不同規模增建、重修達三十余次。建築群坐北朝南,布局嚴整,規模宏大。主要建築有大成門、棂星門、泮池、大成殿、明倫堂和尊經閣等。

中華人民共和國成立後,文廟被小學、工廠等占用,許多建築被毀。1992年成為山東省文物保護單位,2005年開始進行大修,殘存的古建築被修復,被拆除的部分也得到復建。修復後的文廟,將恢復祭孔的功能,並成為濟南歷史文化保護區的核心部分。

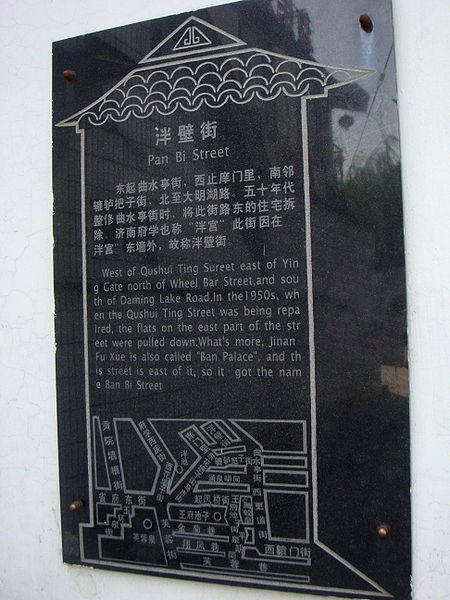

泮壁街街名碑,刻有文廟周邊的街名與走向

位置與范圍

濟南府學文廟位於老濟南城內西部,大明湖以南。目前劃定的文廟保護范圍,面積較鼎盛時略小,大致為明湖路以南,文廟影壁以北,西花牆子街、府學西院街、府學西庑街以東,庠門裡、東花牆子街以西。文廟周邊的街道多因文廟而得名,例如東、西花牆子街得名於文廟院牆所使用的磚砌圖案花樣(俗稱花牆子),東花牆子街北段的短街因地處文廟東旁門而稱為“庠門裡”,庠門裡東側的短街因地處文廟東牆外而稱為泮壁街。

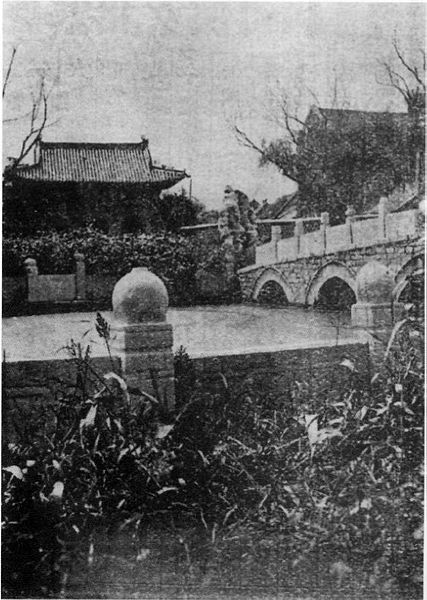

1931年的泮池舊照,遠處為大成門

歷史沿革

濟南府學文廟於北宋熙寧年間(1068~1077年)仿照山東曲阜孔廟的規制而建立,是始建年代較早的孔廟。金貞祐年間(1213~1216年),廟宇毀於戰火,到元末更為頹敗。明洪武二年(1369年)重建。成化十年(1474年),知府蔡晟增兩庑像龛,建坊樹屏,十三年(1477年),巡按御史梁澤拓大殿、兩庑,建戟門、棂星門、明倫堂等。以後又重修數次。清代也有修葺,但基本格局未改。

1946年,山東省立第二實驗小學創建,使用文廟作為校址。中華人民共和國成立後,改稱芙蓉街小學。1964年,學校拆除明倫堂等建築,新建三層的辦公教學樓,並將校門改到大明湖路248號。1965年,學校正式更名為大明湖路小學。。

推薦閱讀:

濟南歷下解放閣

山東特派員辦事處舊址

山東郵務管理局舊址

塔中“孤本”嵩岳寺塔

2003年2月,在濟南市政協十一屆一次會議上,市文化局副局長崔大庸向大會提交《關於遷出大明湖路小學等單位修復府學文廟的建議》。同年9月,山東省文史館館員蔡鳳書、韓明祥等九人聯名給省領導寫信建議修復府學文廟。2004年,濟南市相關部門開始制訂修復方案。2005年9月10日,府學文廟的“千年大修”工程終於啟動,修復尚存的大成殿、泮池、大成門、影壁與更衣所,並重建其他建築。2006年10月,大成殿的修復基本完成。2007年6月9日,大成殿以南的建築群基本完工,並向公眾開放一日。2007年底,隨著大明湖路小學搬遷結束,大成殿以北原教學樓的拆除及文廟建築重建工作正式展開。2009年2月,尊經閣木結構完工。

根據長期的遠景規劃,還將在文廟以北重建啟聖祠、節孝祠、文昌祠、學屬、魁星樓、射圃等古建築;在文廟以南,則保留原有街巷,恢復舊有文化氛圍。文廟西側的建築得到拆遷後,還將復建名宦祠與鄉賢祠,形成平行於文廟主軸的西路布局。

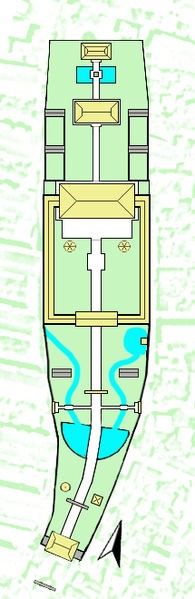

濟南府學文廟平面圖

建築形制

布局

按文獻記載,府學文廟規模宏大,長247米,最寬處66米。建築群圍繞南北中軸線修建,中軸線上的建築依次為影壁、大成門、棂星門、泮池和石拱橋、屏門、戟門、大成殿、明倫堂、環碧亭和尊經閣等。

影壁位於廟門南面,為一字形。進入廟門向北,有棂星門一座,門前東西兩側分別設方亭和圓亭各一座,方亭名“中矩”,圓亭名“中規”。向北為半圓形泮池,石拱橋飛架正中。向北為屏門,門前東、西院牆分設“鐘英”、“毓秀”兩座牌樓,門後東側有更衣所,西側有犧牲所。向北為戟門。戟門近東牆處有一水池,池中有扇面亭一座,名“飛躍亭”。進入戟門,即為文廟的核心建築大成殿,加之東西兩庑殿,組成一封閉院落。大成殿建於月台之上,月台前東西兩側各有御碑亭一座。大成殿以北為明倫堂,堂前東西兩側各立兩齋:分別為志道齋、據德齋、依仁齋和游藝齋。再向北為尊經閣,閣前設水池,池中有亭名為“環碧亭”。尊經閣以東還有射圃齋,以北有教官宅和儒學門。

文廟泮池之水與濟南城水系相通。大明湖水由文廟東北進入,經飛躍亭之水池流入泮池,又出泮池向西北經西廊庑後牆外,繞至尊經閣前水池,轉向東流出,名“玉帶河”。玉帶河西還建有文昌閣等建築。

大成門、棂星門及中矩亭局部

建築

影壁

影壁位於文廟之外,向北與大成門對景,長9.85米,高約5米,厚0.95米,磚砌,呈“一”字形,琉璃瓦頂。其北面正中有圓形磚雕裝飾圖案,為清代遺物。數十年來因作為圍牆使用而免遭拆除。

大成門

大成門面闊三間,左右闊10.8米,進深一間,前後深6.33米。單檐歇山頂,上覆黃琉璃瓦。其外檐斗栱,明間平身科二攢,次間一攢,並有四十五度斜出栱;側面則無平身科,均為五彩重昂斗栱。並施彩畫。各間均為磚石砌卷門,門內方磚鋪墁地面。

棂星門

棂星門為四柱三間沖天式雕花石坊,柱間設紅色柵欄門。柱前後以石鼓夾抱,並分別用石戗柱傾斜支撐。

原棂星門已毀,基址無存。文物部門根據歷史資料重建。

推薦閱讀:

濟南歷下解放閣

山東特派員辦事處舊址

山東郵務管理局舊址

塔中“孤本”嵩岳寺塔