淄博忠勤祠

日期:2016/12/14 12:51:42 編輯:古代建築有哪些

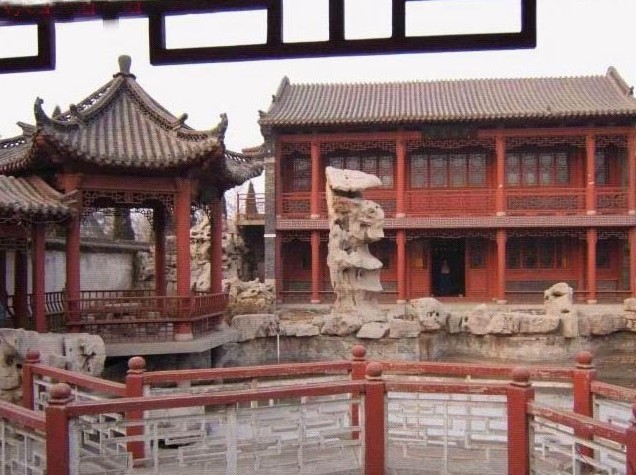

忠勤祠位於桓台縣新城鎮西南新立村,是一組典型的明代建築,為新城王氏家祠,為紀念王士禛的高祖王重光而建。據《新城縣志》記載,該祠於明萬歷十六年(1588年)始建,萬歷十七年(1589年)落成,距今已400余年。

王重光,字廷宣,山東新城人,明嘉靖進士,官至戶部員外郎。嘉靖三十六年(1577年),北京皇宮內華蓋、謹身、奉天三大殿遇雷擊遭火,急需修復,嘉靖帝诏令王重光從貴州采伐大木。當時生長大木的原始森林,被3萬僮(壯)、苗等少數民族起義軍占據,無法進入。王重光受命後,“不遺一镞,不廢斗糧”,安撫了起義軍,取得了招撫的勝利。此後王重光深入森林,操勞過度,觸冒瘴氣,於嘉靖三十七年(1588年)以身殉職。嘉靖帝為之感動,親書“忠勤可憫”四字,並降旨禮部尚書吳山書“忠勤報國”四字以示嘉獎(忠勤祠由此而得名)。嘉靖四十一年(1562年),朝廷三殿竣工,嘉靖帝“追敘前烈”,贈王重光為太僕寺少卿,並在貴州永寧為王重光立祠以祀,命名為“忠勤祠”。王重光死後30年,其子孫認為“歲時常酹,貴州祠遠,不能近祀”、“家鄉無祠,雅不稱成功之盛德”。經皇帝恩准,於萬歷十六年(1588年),在家鄉新城又立忠勤祠。

明末清初祠盛時,忠勤祠占地30多畝,大門外廣場前有制門,廣場邊均為青磚砌就,條石壓頂,制門至大門有筆直的甬道,甬道旁建有碑亭兩座,一為石造,一為磚造。大門額上有“忠勤祠”橫匾,進大門,便是3間儀門,中間陳列一巨石匾額,镌有禮部尚書吳山書寫的“忠勤報國”4個大字。向裡便是正廳大院,古廳5間,取中3間又出一廈,使正廳的平面呈凸形。廳前設有月台,環以青石欄桿。東、西廂房各配3間,皆前抱廈。大廳前有兩人合抱桧柏兩株,一雄一雌,左右矗立,蒼勁挺拔。

正廳正中,為王重光的線刻彩繪畫像,高與人等。左側為王重光次子王之垣刻彩繪像,隨王重光伐木溺死於赤水的張、王二帥的線刻彩繪像,分立左右兩犄角,一並祭祀。左、中、右3面牆鑲砌著百余塊碣石,記敘著王氏家族的興起、功德、人物傳記以及當時名人頌跋等。多數石刻是集選歷代名家書體,刻石成文。

正廳後面,有3間抱廈廳。是王氏後人紀念兵部尚書王象乾的祠堂,名曰“司馬祠”,只設有牌位。祠東又分三個跨院,占地面積不小於主院。院後設有接官廳3間,接待二、八月致祭的官員,內懸“四代翰林”匾,進士、舉人題名匾,中跨院與後跨院僅有一道花牆相隔,牆中有月門可通。該院內只有東、西屋各3間,為護祠人所住。前跨院的東側設有碑廊,內列嘉靖、萬歷兩朝的龍首碑和功德碑10幢,廊外院內還有碑近15幢。東西隅另有大門,便於迎送拜祭者。

歷經滄桑,忠勤祠到1984年底,僅存碑碣130余塊,桧柏2株。建築物只剩大廳,後廳和西廂也已破舊不堪,其余蕩然無存。為了保護這組明代建築和珍貴石刻,省、市、縣三級政府先後撥款數十萬元,將大廳、後廳、西廂整修一新,並修復了東廂、接待室、大門、迎門屏風等,後又陸續征集石刻、碑碣達到185塊,修建石刻苑。

1984年忠勤祠被公布為市級重點文物保護單位,1992年又公布為省級重點文物保護單位。

推薦閱讀:

淄博四世宮保磚坊

淄博千佛閣古建築群

淄博爐神廟

淄博青雲寺