邺城遺址

日期:2016/12/14 12:47:05 編輯:古代建築有哪些

“魏武雄風”

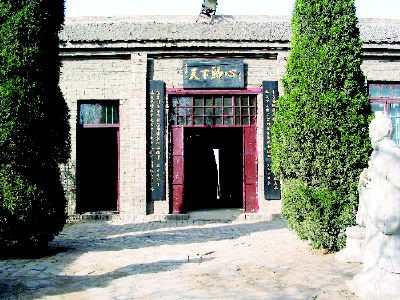

邺城遺址

邺城遺址內的建築遺跡

邺城遺址位於臨漳縣西南20公裡處漳河北岸的邺鎮,是我國歷史上著名的六朝古都,現在歷史地理學家們將其列為我國七大古都之一,是全國重點文物保護單位,2001年3月被評選為中國20世紀100項考古大發現之一。

邺城遺址分為邺北城和邺南城。南北兩城雖然興建時間不同,但整體布局嚴謹合理,成為我國六朝名都。由於漳河河床高且平坦,常年洪水泛濫,使漳河多次改道,邺城城址屢遭沖擊。現存地表以上的建築,除邺北城的金鳳台遺址保存較完整外,銅雀台、冰井台和其余建築均毀於洪水和戰火,淤埋於地表以下。

邺北城始建於春秋齊桓公時期,戰國時屬魏,西門豹曾為邺令,投巫治河。兩漢時為魏郡的郡治所在地,東漢末為冀州牧袁紹駐地。官渡之戰後,曹操擊敗袁紹,攻占邺城,建安十八年(公元213年),曹操為魏公,定都於此,這時就是邺城作為都城所經歷的第一個朝代——曹魏。此時邺城得到大規模營建,城垣東西七裡,南北五裡,外城有七個門,城內築宮殿、衙署、苑囿等,並以城牆為基修築了三座高大的台榭(金鳳、銅雀、冰井)。當時的邺城,堂、殿、樓、閣、台星羅棋布,應有盡有,把偌大的都城點綴得五彩缤紛,幽雅古樸。曹操在邺城居住的16年,使這裡成為當時北方政治、軍事、經濟、文化中心,著名的建安文學就誕生在這裡。

魏文帝黃初元年(公元220年)曹丕定都洛陽,邺仍為五都之一,稱邺城為北都。西晉時,邺城多為皇室鎮守。東晉十六國時期的後趙(公元329—350年)、冉魏(公元350—352年)、前燕(公元357—370年),北朝時的東魏(公元534—550年)、北齊(公元550—577年),均以邺城為國都。

邺南城在邺北城之南,緊靠北城,北城南牆即為南城北牆,建於東魏元象元年(公元538年),城東西6裡,南北8裡,比北城增加了東市和西市,擴大了商業區和居民區。城門增至14個,方便了交通。同時新建了阊阖門、太極殿、昭陽殿、仙都苑等奢華建築。到北齊時邺南城又進行了擴建和改善,使它無論從規模還是在裝飾、形式上都大大超越了前朝的北城,成為歷史上的一代名都和北方佛教中心。

邺北城和邺南城均於北周末年毀於戰火之中。遺址現大部分被漳河淹沒,地表上僅存一些殘缺不全的城垣遺址及高出地面的金鳳殘台和銅雀台的東南角。城址內出土了盔甲、馬铠等各種兵器,瓦、瓦當等建築構件以及雕刻、貨幣等文物。

邺城遺址作為魏晉、南北朝的六朝古都,在我國城市建築史上占有輝煌地位,堪稱中國城市建築的典范。全城強調中軸安排,王宮、街道整齊對稱,結構嚴謹,分區明顯,這種布局方式承前啟後,影響深遠。特別是它對後來的長安、洛陽、北京城的興建乃至日本的宮廷建築,都有著很大借鑒和參考價值。

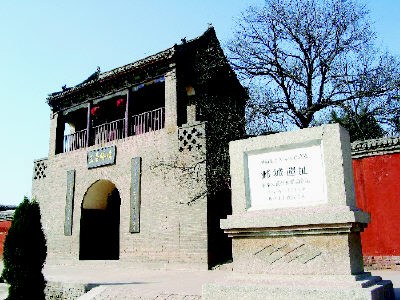

曹操所築邺城銅雀台遺跡

邺城曹魏三台,建築精美,風格獨特,是邺城的景中之景,也是建安文學的發祥地。

金鳳台原名金虎台,是三台最南邊的一座,為東漢建安十八年(公元213年)曹操所建。十六國時後趙都邺,為避建武帝石虎其諱而改名金鳳台,並於台頂安裝了金鳳凰。據史書記載,台高8丈,有屋135間。現存的金鳳台夯土遺址比較完整,南北長122米,東西寬70米,高12米,台的南側有清順治八年(公元1651年)修建的文昌閣,閣石碑亭內嵌名人題詠碑碣甚多,其中元代“邺鎮金鳳台洞清觀首創之碑”,碑額雕六龍盤結,古雅別致,具有較高的藝術價值,碑廊北邊有五十三級石階,拾階而上,便可達金鳳台頂。

銅雀台在金鳳台北,為三台之主台,建安十五年(公元210年)曹操所建,台高10丈,有屋百余間,為曹操與文人騷客宴飲賦詩,與姬妾宮女歌舞歡樂之所,也是議決兵家戰略之要地。曹操曾在其上接見和宴請了從匈奴歸來的著名女詩人蔡文姬。銅雀台歷代名人題詠甚多,其中唐代詩人杜牧在他的《銅雀台懷古》中曾有“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬”的名句。

冰井台,位於三台最北端,建於建安十九年(公元214年),高8丈,有房屋140間,因上有藏冰的井而得名。井深15丈,儲藏著大量的冰塊、煤炭、糧食、食鹽等物,以防不虞。北周時台上建築物被焚,明末時又被漳河水沖毀,地上遺跡無存。