武昌起義軍政府舊址

日期:2016/12/14 12:44:29 編輯:古代建築有哪些

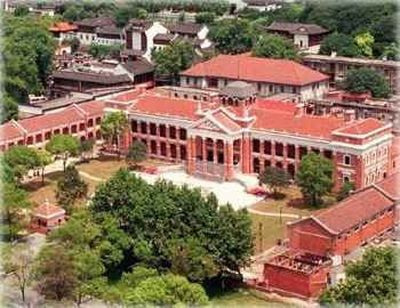

武昌起義軍政府舊址位於湖北省武漢市閱馬廠北端,又稱“紅樓”,原來是清政府於宣統元年(1909年)所建的湖北省咨議局大樓。此樓為兩層,磚木結構,樓面闊(長)73米,進深42米。它直接采用了近代資本主義國家的行政大廈和會堂的建築形式,大樓平面呈“山”字形,前方及兩翼是門廳和辦公室,後方正中為會堂,門前的門廊突出,屋頂正中有圭形鐘樓。舊址面對閱馬場,院門外立有孫中山銅像。

孫中山銅像

1911年10月10日,辛亥革命武昌起義取得了成功,即在此樓組建成革命軍政府,發布了第一號布告,宣布廢除清朝的帝制,結束了統治了中國人民兩千多年的封建制度,建立中華民國並向全國各省發出通電,號召各地舉行武裝起義。

1981年在此建立了“武昌起義軍政府舊址紀念館”,館內保存、陳列有起義的有關歷史資料和革命文物。

武昌起義軍政府舊址,主要有鄂軍都督府舊址的復原陳列樓、辛亥革命武昌起義紀念館史跡陳列樓和議員公所三組建築,是武漢地區乃至全國保存較為完整的近代建築形式,頗有西歐古典建築風格,但總體布局仍然強調中軸線,故是中西合璧的建築群。整體建築分為主樓、院落兩部分。占地28.1畝,建築面積6139㎡,規模壯觀。主樓是建築中的主體建築,是一幢磚木結構的兩層紅色樓房。它直接采用了近代資本主義國家行政大廈和會堂的建築形式。其平面呈“山”字形,前方及兩側門廳和辦公室,後方正中為會堂。門前門廊突出,屋面中央有“圭”字形鐘樓,其設計新穎,工序復雜,做工精湛,是近代建築史上的佳作。 舊址建築群,構圖采用三段式劃分手法處理,是中國近代建築的典型特征。其運用較為普遍。雖其采納西式建築的建築形式,但在總體布局上仍然采用中國傳統的以軸線為主,左右對稱的平面布局。建築因地勢而建,單體平面依使用功能而定,不拘一格,變化多樣。

總之,武昌起義軍政府舊址建築群是中西建築文化融合、交匯的產物。它向我們展示了中西兩大建築體系在錯綜復雜的時代如何相互影響、融合的軌跡,是考察西式建築中國化,中國建築西方化的極好例證。辛亥革命武昌起義紀念館門前是開闊的同心廣場,周圍是碧綠的草地,它們把辛亥革命武昌起義紀念館的紅牆紅瓦襯托得格外醒目。辛亥革命武昌起義紀念館近年來通過種植草坪,栽種花木等形式進一步綠化美化內外環境,不僅種植花卉,而且注意景區特色。把樹木與花草套種,使高與低進行有機結合,既充分利用了空間,又把裸露地面減少到最低限度,全館綠化覆蓋率在70%以上。

- 上一頁:上海中山故居

- 下一頁:黃花崗七十二烈士墓園