元中都遺址

日期:2016/12/14 12:41:32 編輯:古代建築有哪些

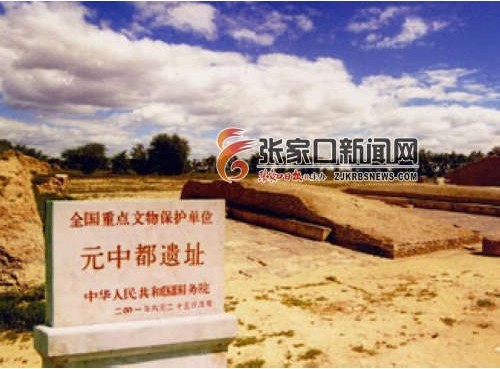

上世紀80年代初,縣考古學者在此發現大量元代文物,引起世界震驚;1998年,省文物研究所等單位聯合組成考古隊,對其進行了連續性的、有計劃的勘察,成果顯著;2000年5月,該遺址被評為“1999年全國十大考古新發現”之一,;2001年6月,該遺址被國務院公布為全國重點文物保護單位。它就是位於張北縣饅頭營鄉白城子村的——元中都遺址。

地處草原文明和農耕文明交匯邊界線的張北,是歷代王朝都十分重視的地方。特別是元朝,曾經先後設立隆興路、興和路治所(路,為元朝地區級行政建制)。1307年,元武宗海山在白城子始建元中都古城,與當時的元大都(即今北京)、元上都(今內蒙古正藍旗東)齊名。然而元中都僅存在了50余年,就淡出了歷史的視野,在近700年的漫長歲月裡沉默不語。直到上世紀末的考古發掘,才掀開了它的神秘面紗,揭開了元中都塵封已久的歷史。

元武宗海山是元世祖忽必烈的孫子,在帝位之爭非常激烈之時,鎮守漠北的他親率大軍經由西路,徘徊於張北一帶,燃起建功立業的激情。1307年,成宗崩,武宗海山5月登基,6月即下诏“建行宮於旺兀察都之地,立宮阙為中都”(《元史卷二十二本紀第二十二武宗一》)。“旺兀察都”位於鴛鴦泊和野狐嶺之間,從經濟、軍事等方面看,在此建都都是理想的選擇地。因武宗海山想擺脫上都和大都舊貴族的羁絆,方便聯系他漠北從征時的蒙古諸王貴族。但是,天有不測風雲。公元1311年正月初八,武宗海山出人意料地猝死在大都玉德殿,年僅31歲,還在建設中的中都城,成了這位年輕皇帝未了的心願。武宗死後,他的兄弟愛育黎拔力八達繼承了皇位(元仁宗)。仁宗很快宣布罷建中都,但仍作行宮使用,後任多位皇帝也曾到此巡幸、議政。至正十八年(1358年),紅巾軍燒毀中都宮阙,使其成為廢址。曾經極度繁華的元中都僅存世51年,以大榮大辱走完了自己的歷史歷程。

公元1998年9月,經國家文物局批准,省文物研究所和張家口市、張北縣文物部門組成了聯合考古隊,決定對白城子進行科學勘探。考古隊用租來的熱氣球從空中俯瞰,讓他們驚喜萬分的是,白城子古城呈方形,兩道城牆遺址相套,就像是寫在大地上的一個回字,而且第三道城牆遺跡也清晰可辨。

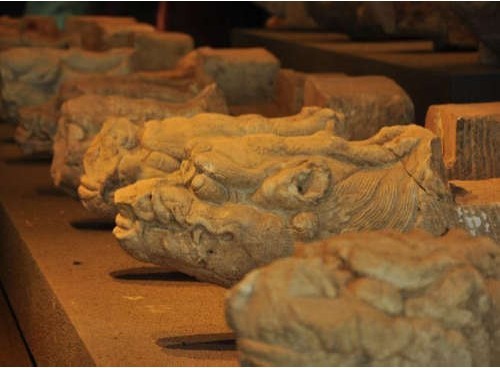

三套城是歷代王朝繼承北魏洛陽都城的建築模式。在張北縣的白城子出現了三城相套,且規模宏大,說明這座古城規格很高。在發掘中,考古隊探明了建築形制,發掘了宮城的中心大殿及周邊建築、南門、西南角樓,出土了大批石、陶、木、磚雕等建築構件及銅、鐵、骨器。其中出土較完好的漢白玉角部螭首的雕工極盡絕詣,堪稱元代雕刻極品。還有“工”字形中心大殿,“三觀兩阙三門道”梁柱結構的南門,奇特的“三出阙”角樓等,都為考古、古建、史學界提供了多項難得的研究實證。

經過考古隊幾年的調查、勘探,這次考古終於有了結論:白城子古城就是消失了近700年的元中都。這一發現在史學界引起了巨大的反響,2000年就被評為“1999年全國十大考古新發現”。

元中都遺址的發現,深刻地揭示了元中都深厚的文化內涵,讓人們重新審視元朝的歷史,同時對研究幾千年來草原文明和農耕文明的競爭與融合,對探討元中都的興廢及蒙元四都的比較研究都具有重大意義和學術價值。多位知名專家、學者到元中都遺址對考古發掘成果進行確認、研究和評估後,一致認為:“元中都考古提供了中國古代最高建築群的資料,在都城研究上是個突破。”

2010年12月11日,集“文物保護、考古研究、陳列展示”為一體的元中都博物館在張北縣落成開館,迎來了第一批參觀者。這是我國第一個蒙元歷史的專題博物館,也是全國第一個以單一朝代為主題的博物館。該館仿照元中都建制,由廓城、皇城、宮城三層組成,並將中都遺址的殘洞、片段融入建築之中,寓意元朝的興盛與衰敗。展覽特別加入了實景與虛景結合幻影成像演出,生動展現了元中都興廢的那段歷史。

“現在,盡管元中都古城已經不復存在了,卻無法抹滅它輝煌的歷史地位,元中都博物館的建成有利於展現蒙古民族深邃久遠的歷史文化,有助於更多的人了解這段歷史。”南開大學歷史學院教授王曉欣說。隨著元中都在全國乃至世界的影響力進一步擴大,“一座中都城、半部元朝史”得到了元史界廣泛的認可。

經國家文物局批復同意並經河北省人民政府批准,《元中都遺址保護總體規劃》於2013年3月向社會公布,這標志著元中都遺址的保護、開發和科考進行了全新的階段。隨著考古界、史學界研究的不斷深入,元武宗海山英年早逝後留下的諸多謎團、“金戈鐵馬、逐鹿疆場、改朝換代、民族爭和”的歷史興衰、大元王朝的國運中衰與皇族爭權等許多難解之謎終將被一一揭開……

延伸閱讀

元中都是蒙元四都(和林、上都、大都、中都)之一,從建立到焚毀的歷史,可充分反映元代從鼎盛走向衰亡的過程。大量文物的出土,對這個時代的經濟、軍事、人物風情等方面有很高的研究價值。

元中都從現存的遺址來看,分為外城、中城、內城以及城牆和角樓。內城平面呈長方形,周長2360米,四隅有角台,四面各設一城門。內城南門為3個門道,兩側還可能有阙台。中城套在內城之外,面積約80萬平方米。

元中都既有宮城建築,也有放置氈房的空地,顯示出這個介於元大都和元上都之間的都城兼具草原文化和中原傳統的雙重特色。

推薦閱讀:

世界最大的銅佛——扎什倫布寺強巴佛

山西古代建築精華之八寶龍門

哈爾濱聖索菲亞教堂

吉林文廟

- 上一頁:山西孝義中陽樓

- 下一頁:世界最大的銅佛——扎什倫布寺強巴佛