13處石刻入錄廣東文化石刻卷

日期:2016/12/14 12:40:46 編輯:古代建築有哪些

石刻是廣東不可移動文物寶庫中的一朵奇葩,廣東省第三次全國文物普查登錄屬於石窟寺與石刻類的不可移動文物共769處。這批石刻,是廣東歷史文化的重要載體,是記載廣東歷史的重要檔案,是內容豐富的石刻圖書。近日出版的《廣東文化遺產——石刻卷》中,全書收錄廣東石刻242處,其中被錄入的珠海石刻就有13處。

由廣東省文物局編、科學出版社出版的《廣東文化遺產》叢書共有11卷,現已出版了6卷。其中《石刻卷》的主編是珠海市文物保護協會會長肖一亭研究員。肖一亭在接受記者采訪時表示,珠海石刻在廣東省文化遺產寶庫中有重要地位,眾所周知,珠海轄區內保存有廣東省最早的石刻巖畫——寶鏡灣巖畫。此外,珠海晚清石刻比較有特點,有較高的水平,反映當時廣東地區的經濟文化發展狀態。

時間跨度大

被錄入《廣東文化遺產石刻卷》的十三處珠海石刻入選,有一個突出特點,就是時間跨度大。從“最年長”的新石器時代晚期的寶鏡灣巖畫,到“最年輕”的建於1982年的香爐灣珠海漁女石雕像,時間跨度超過4000年。

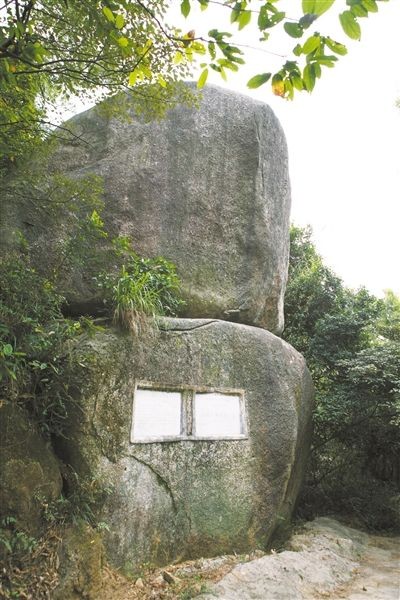

其中,寶鏡灣巖畫和轎頂山侵華日軍摩崖石刻都屬於全國重點文物保護單位。1989年10月後,考古工作者在該海灣“寶鏡石”、“藏寶洞”、“大坪石”、“天才石”、“太陽石”等5處發現了7幅巖畫,經考證為新石器時代晚期巖畫。巖畫陰刻在花崗巖石面上,線條粗犷,構圖稚拙。其中以“藏寶洞”東壁畫面為最完整,畫面由船形、人物、蛇、鳥、鹿、海浪和雲雷達紋等十多組圖案組成,內容豐富,表現了古越族人航海活動和宗教活動的情景。2006年公布為全國重點文物保護單位。

- 上一頁:南朝陵墓石刻將被推土機鏟平

- 下一頁:穿越金陵古跡前世今生

熱門圖文