甲骨文的考古與發掘

日期:2016/12/14 12:39:36 編輯:古代建築有哪些

1928年5月,中央研究院歷史語言研究所成立,傅斯年任所長,拉開了安陽殷墟科學發掘的序幕。1928年8月,傅斯年派34歲的教授董作賓到安陽調查甲骨埋藏和盜挖情況。董作賓了解到,小屯村農田裡的甲骨不斷被挖出,當年就出土了800多片有字甲骨。他認為殷墟的科學發掘刻不容緩,“遲之一日,即有一日之損失”。

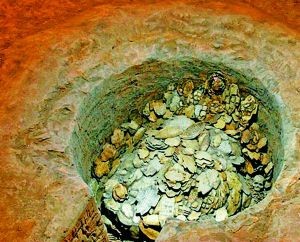

1928年10月至1937年6月,中央研究院歷史語言研究所共對殷墟進行了15次科學發掘,其中對殷代王都即小屯村發掘12次,對殷代王陵即西北岡發掘3次。15次發掘共得甲骨24918片。這些科學發掘的甲骨,有明確的坑位和同出的器物,絕對排除了偽片。

新中國成立後,黨和政府十分重視對殷墟的考古發掘和保護。從1950年開始,國家陸續頒布一系列關於文物保護的政策法令。1959年中國科學院考古研究所在殷墟建立了工作站,對殷墟進行考古調查與發掘。1961年,國務院公布殷墟為全國第一批重點文物保護單位。1950年4月至1971年10月,考古隊對殷墟進行了多次發掘,共得6243片有字甲骨。1972年12月下旬,農民張元五在小屯村南公路邊挖土時發現甲骨,次年安陽考古隊在此開始發掘,得到上萬片甲骨,其中4589片有字甲骨。此後,中國科學院考古研究所繼續對殷墟進行發掘,至今殷墟出土的甲骨已累積達15萬片。

1940年,上海出版的《學術》第一輯發表何天行的《陝西曾發現甲骨之推測》一文,提出殷民族與周民族早有往來,同樣迷信占卜的周人已學會龜甲獸骨占卜的方法,並有契刻文字保留存世的習慣。何天行的“推測”在上世紀50年代初期得到印證。1951年陝西出土了一件有鑽、灼及兆痕的獸胛骨,顯然是一塊卜骨。1952年河南洛陽東郊遺址出土了一塊有方鑿的龜版。1954年山西洪洞縣坊堆村周代遺址出土了一塊有字的卜骨,當時有學者提出這是西周初期的甲骨文(卜骨刻辭)。