清泉風雨廊橋:百年風雨百年情

日期:2016/12/14 13:26:42 編輯:古代建築有哪些

清泉百年風雨廊橋

從重慶市歷史文化名鎮龔灘古鎮出發,沿享有“烏江天險、千裡畫廊”美譽的烏江而上,不久便來到了酉陽縣清泉鄉。

清泉鄉過去也叫清溪場,始建於清朝初年,地處酉陽西陲,西隔烏江與貴州毗鄰,其政府所在地距酉陽縣城67公裡。

清泉鄉地處山區,境內山高路陡,溝壑縱橫,境內多橋,其中最為著名的當數地處清溪場西北龍凼溝峽谷之上的百年風雨廊橋。

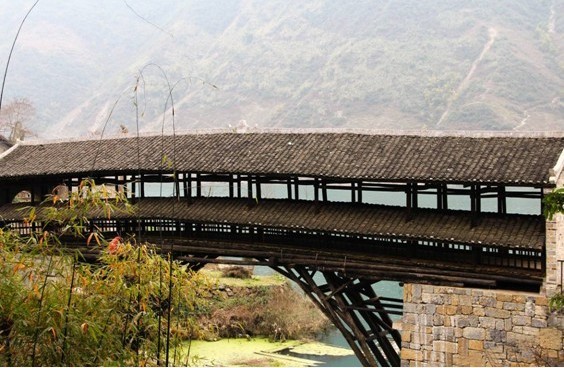

該廊橋又名回龍橋,是一座長29米、寬4.3米的古代木橋。據史料記載,該橋始建於清朝末年,同治十年(1871年)十月竣工,迄今已有140余年歷史。整座橋結構嚴謹,工藝清湛,巧奪天工,氣勢雄偉,景觀壯麗,實為當地群眾勤勞和智慧的結晶。最值得一提的是,該橋橋身全系木料穿斗鉚扣,不著一顆鐵釘,是為一絕,故該橋又稱無釘廊橋。

當年,建橋者於龍凼溝兩岸懸崖上,開山鑿石,壘砌石墩,在橋墩基部石台之上,左右各以六根杉木向溝心呈45度角支撐,形成拱形,其上橫放杉木作橋梁,梁上鋪木板為橋面。橋面之上建9洞10列的橋樓(風雨廊),高約5米,頂蓋青瓦(這樣既可防止木欄被風雨侵蝕,又可供游客行人遮風蔽雨)。橋樓之頂的梁脊上,繪以八卦、祥雲、飛龍、彩鳳等祥瑞圖案,書以“福”“囍”等字樣,寄托著當地民眾對吉祥、幸福的樸素願望和追求。橋身兩側設橫木,可供行人小憩,邊上設木欄以護安全。廊橋兩端則用火磚壘砌磚牆,各開一圓形拱門供行人出入。

該橋建成之前,當地鄉民逛市趕集、走親訪友時,由於深溝險壑、湍急溪流阻隔,直線距離雖只有數十米,卻須徒步繞行數裡山路,或乘船駕舟上下,至少得半個小時以上,實為不便。時當地紳耆念鄉民跋涉之苦,於是發動全鄉百姓捐資,雇能工巧匠,請地方軍民,協力修建該橋。建設者們頂風冒雨,早出晚歸,開山鑿石,伐木取材,肩挑背扛,不辭辛勞,最終使得天塹變成了通途,贏得四裡八村的民眾交口稱贊。

站在廊橋之上,遠可眺如黛青山、奔流江水,聽悠揚漁歌、深山猿鳴;近可瞰修蘿翠竹、流泉飛瀑,聽瀑布轟鳴、飛鳥呢喃。特別是盛夏時節,兩岸籐竹旖旎,隨風披拂,橋下溪流清澈,游魚穿梭。沐著習習涼風,賞著如畫美景,直叫人心曠神怡,流連忘返。

廊橋之下,龍凼溝的溪流從高高的山崖上,飛瀉而下,如一段白練,墜入谷底深潭,形成蒙蒙水霧,發出隆隆轟鳴,氣勢蔚為壯觀。潭中溪水溢出,漫過亂石,千回百轉,最後投入烏江懷抱。橋下溪旁,當地人民就地取材,鑿成一巨大水碾巨形石磨(直徑約2米,被譽為“中華第一大石磨”,建造年代已無從考證),並引龍凼溝之水作為動力。

在酉陽當地,流傳著這“清溪的牌坊,龔灘的閣”這樣一句話。這裡的“牌坊”,指的就是距離廊橋不遠處原清泉中心校旁邊的一座古牌坊。據史料記載,牌坊系明代大鹽商“饒百萬”所建,高30多米,寬10多米,全由上等條狀大青石砌成,上面雕刻的大象背鼓、天龍捧聖、丹鳳朝陽等許多具有地方特色和象征意義的精美藝術圖案,氣勢恢宏,工藝精湛。然而這一歷史文物,卻在文革十年浩劫期間,遭到紅衛兵的無情毀壞而已不復存在。

廊橋西北不遠處,文物考古專家在發掘清源、鄒家壩遺址時,出土了的大量新石器時代、商周、漢至六朝各代的遺跡、遺物,將烏江流域文化推到了距今約5000年。

解放後,清泉風雨廊橋曾先後經過兩次小修和一次大修,至今保持原貌。而今,古老的清溪場隨著烏江彭水電站的修建已整體後靠搬遷重建,昔日的清泉古鎮已不復存在,猛漲的江水也淹沒了廊橋之下的飛泉流瀑和兩岸的翠竹修蘿,實為一大遺憾。但令人欣慰的是,當地政府在將廊橋作為歷史古跡進行保留的同時,緊臨其上修建了一座更加堅固、更加宏偉的石拱橋,既大大增強了通行能力,保障了安全,又形成了“新橋舊橋橋重橋”的獨特景觀。

現在,從廊橋上過往的行人已經很少了,它的交通功能正日漸褪化,它已更多地成為了一個地標,一個文化符號,一個旅游景點,一個人類心靈棲息的地方。

近年來,隨著酉陽旅游業的迅速興起和烏江畫廊的深入開發,歷經百多年風雨洗禮仍巍然屹立的清泉風雨廊橋,已不再養在深閨人未識,她正迎來無數來自四面八方的游客。

百年風雨百年情。千百年之後,斗轉星移,滄桑桑田,這座美麗的風雨廊橋又會是怎樣的呢?

推薦閱讀:

印千年古井設3500級台階似迷宮

世界最長風雨橋:三江風雨橋

山西古代建築精華之崇福五絕

潮州的建築嵌瓷工藝

- 上一頁:古建築的細節之美——斗拱

- 下一頁:印千年古井設3500級台階似迷宮