皇宮三內苑

日期:2016/12/14 12:33:36 編輯:古代建築有哪些

在故宮內,有三個園林:御花園、慈寧宮花園、寧壽宮花園,原來還有一座內苑,名建福宮花園,惜毀於1922年的火災。三個皇家園林地處皇城內部,面積較小,建築較多,軸線明顯,對稱顯著,松柏為主,寓意深刻。

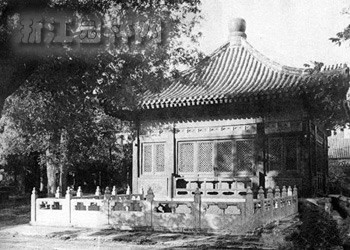

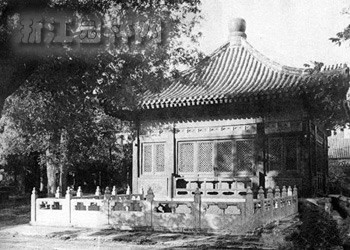

御花園位於紫禁城的北端,是明代永樂年間與紫禁城同時建成的花園,面積1.2公頃,全園以建築為主,達20余幢,中軸、對稱明顯。路前為甬道,過天一門進入內院,高牆圍合欽安殿及兩個享亭,殿亦稱真武殿,建於明永樂十八年(1420年),內供真武大帝,為避玄烨(康熙)諱而改真武,玄武大帝為北方之神,主管水,供之是為了防止後院起火,前門名天一門,亦是取自《易經》:“天一生水,地六成之。”同義。

真武殿東西兩路建築從景點構圖到建築平立面形式都是軸線與對稱:在軸線上布置了承光門、欽安殿、天一門、大甬道。東西道路、建築、水池、花台基本對稱:堆秀亭對延晖閣,藻堂對位育齋,浮碧池亭對澄瑞池亭,萬春亭對千秋閣,漢白石台對觀鹿台,绛雪軒對養性齋,東井亭對西井亭,欽安殿前東西方亭對稱,绛雪軒前假山對養性齋前假山;堆秀山與西路的鹿台假山通過欽安殿景區成對角線對稱。另外,中軸線建築前的小品對稱也是很明顯的,如承光門前左右鎏金銅象,欽安殿東南角的黃綠琉璃焚帛爐與西南角的重檐小香亭,天一門月台前的東西金麒麟。

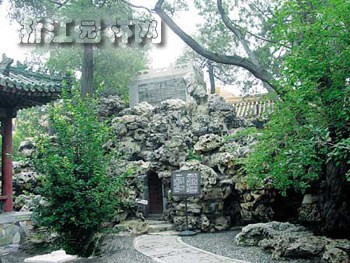

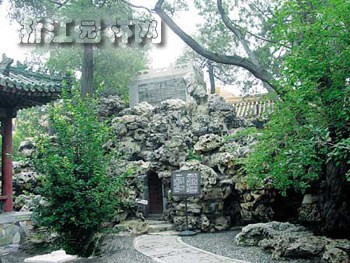

東路北面依牆有湖石假山,十分高聳,名堆秀山,山下有龍頭吐水,有石洞石室,依蹬道可登至山頂御景亭,亭平面方形,山底仰望,如在天際。東面浮碧亭和西面澄瑞亭建於方池之上,是水榭、舟舫的寫照,南面出抱廈,三面開敞。全園假山較亂,沒有組織,略顯次些,但绛雪軒前的盆景式假山尚有新意,在養性齋前的假山與建築、平台結合較為有機。園林小品眾多,如镏金象、盆石、鋪地,都是江南園林所無,北方園林之最。此外,園林植物以柏樹為主,古柏、金叢楸、連理樹成為三絕。

慈寧宮花園也是明代園林,建成於嘉靖十七年(1538年),在1585年、1600年及1653年、1689年、1751年、1765年多次修復過,是太皇太後、皇太後、太妃、太嫔們居住的地方,因使用者們失去了舊日榮華,退居此地,平時只有禮佛參悟度日,故園林以佛教建築為主。園林面積0.69公頃,建築11幢,全部中軸對稱。中軸上依次是慈蔭樓,鹹若館、臨溪亭,寶相樓與吉雲樓對稱,延壽堂與含清齋對稱,東西配房對稱,東西井亭對稱。建築雖多,但面積不大,只占五分之一,庭院堆石亦較少,不象乾隆花園,處處堆山,顯得開朗通敞,當然也是因為太後所居,不尚奢華而致。

臨溪亭把園林分成前後兩部分,南部堆石為山,北部開敞。亭前後出陛階,左右出月台,東西接兩條道路,簡潔明了。

慈寧宮花園是慈寧宮的附園,在文化上表現慈悲觀念,一為母慈,二為佛慈。慈蔭樓以慈為題,吉雲樓和寶相樓是佛教的吉雲和寶相,鹹若館的鹹字是《易經》下經的第一卦,喻男感女、女悅男象。吉雲、寶相、鹹若三屋全是禮佛之地,內供佛像、佛經、佛塔。延壽堂以壽為題,而含清齋、臨溪亭則純粹是游樂性建築了。從北到南呈現出嚴肅到輕松,佛、道、儒的過渡。

乾隆花園位於紫禁城東部,建成於乾隆三十一年至四十一年(1771~1780年),是乾隆皇帝退位當太上皇時的居所。園林成五進院落,軸線遞進,左右對稱,但對稱不如御花園嚴格,除了中軸線建築對稱外,軸線東西的建築較為自由。

前院以古華軒為主屋,東西環以假山石,東山有承露台,東南建抑齋,西面有流杯渠,乾隆與眾大臣在亭中行禊事。二進院落中軸線對稱嚴格,西面遂初堂,表明乾隆功成退隱完成多年夢想。三進院落滿院堆山,山東建三友軒,環植歲寒三友,山西建延趣樓,山頂建聳秀亭,山北為萃賞樓。四進院落和五進院落合為一體,中間以符望閣分院成南北兩部分。南院堆山,山上建圓亭,名碧螺,高聳於雲間。北院平庭,被廊分成東西二部,東部平淡,西部又被一牆圍成一院,成為院中有院,院內堆石建屋,名竹香館。院北一縱建築為倦勤齋。

乾隆皇帝自稱“十全老人”,表明他文治武功全面。既是一個政治家,又是一個文學家,更是一個造園家。寧壽宮取名自《尚書.洪范》五福之說:“一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。”禊賞亭源於古制三月三祓禊活動和後來的文人禊事斗文活動。乾隆做了60年皇帝之後,感到勤政之累,於是就有了倦勤齋。為了踐老子“功遂身退,天之道也”的“素志”,建遂初堂,寫《遂初堂詩》表明心跡。園中的矩亭取名自《論語.為政》之“十而從心所欲,不逾矩”。抑齋源於《書.無逸》的“我周太王王季,克自抑畏”和《詩.小雅》的“其未醉止,威儀抑抑”,以及《詩.大雅》的“威儀抑抑,德音秩秩。

御花園位於紫禁城的北端,是明代永樂年間與紫禁城同時建成的花園,面積1.2公頃,全園以建築為主,達20余幢,中軸、對稱明顯。路前為甬道,過天一門進入內院,高牆圍合欽安殿及兩個享亭,殿亦稱真武殿,建於明永樂十八年(1420年),內供真武大帝,為避玄烨(康熙)諱而改真武,玄武大帝為北方之神,主管水,供之是為了防止後院起火,前門名天一門,亦是取自《易經》:“天一生水,地六成之。”同義。

真武殿東西兩路建築從景點構圖到建築平立面形式都是軸線與對稱:在軸線上布置了承光門、欽安殿、天一門、大甬道。東西道路、建築、水池、花台基本對稱:堆秀亭對延晖閣,藻堂對位育齋,浮碧池亭對澄瑞池亭,萬春亭對千秋閣,漢白石台對觀鹿台,绛雪軒對養性齋,東井亭對西井亭,欽安殿前東西方亭對稱,绛雪軒前假山對養性齋前假山;堆秀山與西路的鹿台假山通過欽安殿景區成對角線對稱。另外,中軸線建築前的小品對稱也是很明顯的,如承光門前左右鎏金銅象,欽安殿東南角的黃綠琉璃焚帛爐與西南角的重檐小香亭,天一門月台前的東西金麒麟。

東路北面依牆有湖石假山,十分高聳,名堆秀山,山下有龍頭吐水,有石洞石室,依蹬道可登至山頂御景亭,亭平面方形,山底仰望,如在天際。東面浮碧亭和西面澄瑞亭建於方池之上,是水榭、舟舫的寫照,南面出抱廈,三面開敞。全園假山較亂,沒有組織,略顯次些,但绛雪軒前的盆景式假山尚有新意,在養性齋前的假山與建築、平台結合較為有機。園林小品眾多,如镏金象、盆石、鋪地,都是江南園林所無,北方園林之最。此外,園林植物以柏樹為主,古柏、金叢楸、連理樹成為三絕。

慈寧宮花園也是明代園林,建成於嘉靖十七年(1538年),在1585年、1600年及1653年、1689年、1751年、1765年多次修復過,是太皇太後、皇太後、太妃、太嫔們居住的地方,因使用者們失去了舊日榮華,退居此地,平時只有禮佛參悟度日,故園林以佛教建築為主。園林面積0.69公頃,建築11幢,全部中軸對稱。中軸上依次是慈蔭樓,鹹若館、臨溪亭,寶相樓與吉雲樓對稱,延壽堂與含清齋對稱,東西配房對稱,東西井亭對稱。建築雖多,但面積不大,只占五分之一,庭院堆石亦較少,不象乾隆花園,處處堆山,顯得開朗通敞,當然也是因為太後所居,不尚奢華而致。

臨溪亭把園林分成前後兩部分,南部堆石為山,北部開敞。亭前後出陛階,左右出月台,東西接兩條道路,簡潔明了。

慈寧宮花園是慈寧宮的附園,在文化上表現慈悲觀念,一為母慈,二為佛慈。慈蔭樓以慈為題,吉雲樓和寶相樓是佛教的吉雲和寶相,鹹若館的鹹字是《易經》下經的第一卦,喻男感女、女悅男象。吉雲、寶相、鹹若三屋全是禮佛之地,內供佛像、佛經、佛塔。延壽堂以壽為題,而含清齋、臨溪亭則純粹是游樂性建築了。從北到南呈現出嚴肅到輕松,佛、道、儒的過渡。

乾隆花園位於紫禁城東部,建成於乾隆三十一年至四十一年(1771~1780年),是乾隆皇帝退位當太上皇時的居所。園林成五進院落,軸線遞進,左右對稱,但對稱不如御花園嚴格,除了中軸線建築對稱外,軸線東西的建築較為自由。

前院以古華軒為主屋,東西環以假山石,東山有承露台,東南建抑齋,西面有流杯渠,乾隆與眾大臣在亭中行禊事。二進院落中軸線對稱嚴格,西面遂初堂,表明乾隆功成退隱完成多年夢想。三進院落滿院堆山,山東建三友軒,環植歲寒三友,山西建延趣樓,山頂建聳秀亭,山北為萃賞樓。四進院落和五進院落合為一體,中間以符望閣分院成南北兩部分。南院堆山,山上建圓亭,名碧螺,高聳於雲間。北院平庭,被廊分成東西二部,東部平淡,西部又被一牆圍成一院,成為院中有院,院內堆石建屋,名竹香館。院北一縱建築為倦勤齋。

乾隆皇帝自稱“十全老人”,表明他文治武功全面。既是一個政治家,又是一個文學家,更是一個造園家。寧壽宮取名自《尚書.洪范》五福之說:“一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。”禊賞亭源於古制三月三祓禊活動和後來的文人禊事斗文活動。乾隆做了60年皇帝之後,感到勤政之累,於是就有了倦勤齋。為了踐老子“功遂身退,天之道也”的“素志”,建遂初堂,寫《遂初堂詩》表明心跡。園中的矩亭取名自《論語.為政》之“十而從心所欲,不逾矩”。抑齋源於《書.無逸》的“我周太王王季,克自抑畏”和《詩.小雅》的“其未醉止,威儀抑抑”,以及《詩.大雅》的“威儀抑抑,德音秩秩。

熱門文章

熱門圖文