山東博物館著力加強甲骨保護與研究

日期:2016/12/14 11:20:12 編輯:中國古代建築

羅振玉舊藏甲骨

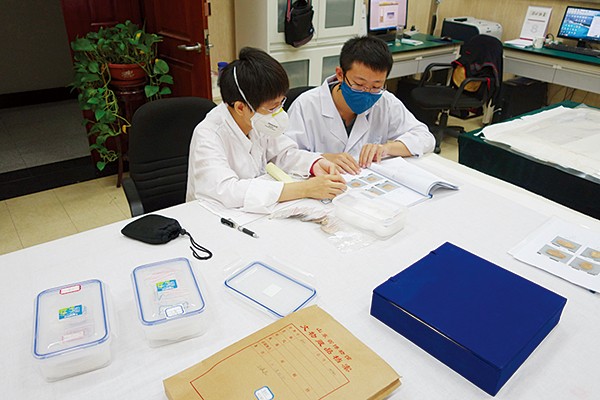

普查登記現場

關於國內的甲骨收藏,已故甲骨文泰斗胡厚宣先生說:“當以北京圖書館為最,計三萬余片,多為劉體智舊藏,劉氏則得自羅振玉及孟定生。故宮博物院次之,得自明義士等。明氏所藏,即《殷墟卜辭後編》原物,有兩萬余片。再下來,就屬山東博物館了。”

殷墟甲骨是山東博物館的重要典藏之一,收藏數量達1.05萬片,也是第一次全國可移動文物普查的重點。山東博物館以普查為契機,將全部甲骨進行系統編目整理,而整理的重點就是未經逐片登記的明義士舊藏甲骨。

“這批甲骨多是小片、碎片,1955年入館之初曾經老一輩保管員清點整理,用紙按一定次序包裝,每包裝甲骨幾片至上百片不等,包裝外寫編號,一直封存於木箱中,亟待逐片清理編目。”山東博物館參與普查的保管員張媛介紹說。“在甲骨學專家的指導下,山東博物館確定了甲骨普查以保護性整理為目標,為確保文物安全,制定了詳細的普查計劃,嚴格按照《館藏文物登錄規范》和《文物定級標准》進行清理、編目、定級、拍攝工作。”

普查人員先將塵封多年的甲骨,打開包裝,用脫脂棉對部分甲骨進行清理。清理後的甲骨放入干淨的自封袋中臨時保存。將原包裝上的編號信息、文字一一記錄下來,並保留原包裝紙。

接下來,普查員給每片甲骨確定一個分類號,以完善甲骨數量檔案,鑒定甲骨文真偽,辨其材質屬性是龜腹甲、龜背甲、牛胛骨或其他,記錄鑽鑿情況,記錄大小尺寸、片形、文字有無與字數多少,塗朱塗墨信息、來源、殘片拼合情況、進行甲骨文物級別登記入檔,並稱量重量入檔。要特別注意測量尺寸的精確,在普查的同時申請專項經費制作囊匣保存新整理甲骨。

相對於其他普查文物照片的拍攝,甲骨片的拍照,要保存原大數據,在拍攝時附上比例尺,甲骨正、反、側面都得拍攝,側面照片便於觀察鑽鑿形態的底裡與側邊字痕,以及甲骨邊緣鋸截錯磨整治情況。按甲骨分類號順序進行攝影,以保證後期命名照片時能有序展開。

“隨著普查工作的推進,我們更加認識到了館藏甲骨的重要價值,在新普查的明義士舊藏甲骨中,一至五期都有,內容精湛,涉及殷商政治制度、王室結構、社會生活、經濟生產、方國地理、軍事戰爭、宗教祭祀、文化禮制等方方面面,具有極高的文物價值、史料價值和學術史研究價值,彌足珍貴。” 張媛說。在對山東博物館珍藏甲骨的前期整理過程中,研究人員發現了約10 例新見字形,如“遘”“受”字等,均前所未見。新發現的字中有涉及已消失了的方國,這是文獻失載的新古國。研究人員還發現一批新材料,如人頭骨卜骨2 片,全球僅見15 片;一批軍事性質的特指信物,有兩穿、可系繩佩戴的甲骨。此外,經技術人員綴合,還發現一件48 厘米長的大龜背甲;另外一片卜骨則記錄三百頭牛祭祖的浩大場面。新發現甲骨在內容上證實了前人推斷,如兩片卜骨的綴合填補了當年郭沫若先生推斷的“甲骨文‘十’的倍數必合書”的所缺的“九十”一例的證據空白。

為了更好、更快地對館藏甲骨進行系統的整理和研究,山東博物館與中國社會科學院甲骨學殷商史研究中心展開合作,共同申請國家社科基金重大項目——“山東博物館珍藏殷墟甲骨文的整理與研究”,項目基於文化遺產整理保護、科學研究、文化傳播、歷史教育的目的,計劃用五年(2015-2019年)的時間全面整理研究山東博物館所藏全部甲骨,最終成果是編著一部融學術研究與資料著錄為一體的《山東博物館所藏殷墟甲骨》。

從2013年開始,經過近兩年的努力,山東博物館已順利完成了甲骨類文物的普查登記和數據上報工作,但甲骨整理與研究工作還有待繼續深入。

據介紹,山東博物館的1.05萬片殷墟甲骨主要來源自加拿大明義士、德國人柏根氏、臨淄孫文瀾、上虞羅振玉等著名收藏家,這些藏品流傳有序、文字清晰、內容豐富,具有極高的史料價值和科研價值,在國內外有著重要影響。當年《甲骨文合集》只收了1400片,1998年劉敬亭編集的《山東省博物館珍藏甲骨墨拓集》著錄了1970片,比《甲骨文合集》只多出570片。未經公布著錄的多達8000片以上,主要為原明義士所藏,系1923年之前和1926年前後小屯村中村南盜掘出土。館藏一級品1032片,氏眾人卜甲、干支卜骨、鬼方卜骨、鎷卜骨、三龜卜骨、虹不隹年卜骨等甲骨館藏精品,均系羅振玉舊藏。

(來源:國家文物局)

- 上一頁:山西博物館發展研討會在太原召開

- 下一頁:五千年文明看山西文物古跡數第一