千年古鎮 山水綠

日期:2016/12/14 10:31:31 編輯:中國古代建築

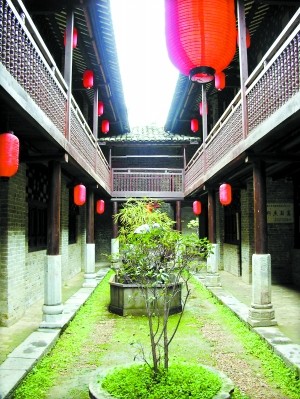

黃姚的民宅大多保持明清風格

明清民居、長街曲巷;黛瓦粉牆、小橋流水;古榕盤纏、雞犬相聞……這些古樸、淡雅、精致的景色,極富中國水彩畫的質感和美態,令到訪的人們仿佛穿越了千年時空,來到吳冠中老先生畫作裡描繪的某個江南小鎮。

然而,這裡卻不是江南,而是位於廣西賀州昭平縣東北部的黃姚古鎮。

黃姚是一座有著近千年歷史的古鎮,發祥於宋朝年間,興建於明朝萬歷年間,鼎盛於清朝乾隆年間。由於鎮上以黃、姚兩姓居多,故名“黃姚”。

那些獨具嶺南特色的宅第民居就坐落在一片喀斯特地形造就的山水美景裡,兩者相伴相生,渾然一體,使整個古鎮看起來就像一個偌大的嶺南盆景,盛滿了嶺南藝術的風情韻味:這裡依山而居,由此比江南水鄉多了一份厚重;這裡老榕婆娑,由此比江南水鄉多了一份古意;這裡的河渠雖不像江南水鄉交織縱橫,但同樣湧流疊泉,清澈碧綠, 徐徐流淌,映山照樹,更富詩意;這裡雖然不像江南山鄉般有眾多的舟楫往來,但溪流環繞於村前屋後,河水兩岸以石頭連綴,村人行走其上,仍不乏水鄉的神韻和意趣。

矣乃一聲山水綠。黃姚古鎮盡得山水精華,天地靈氣。

當人們第一次造訪黃姚古鎮,不由得驚歎其“藏在深閨人未識”,並能完好如初。這無疑得益於其據山憑水的獨特地理位置,構成了一道天然的屏障,加上以前交通不便,村鎮便一直處於半封閉狀態,近百年來已成世人遺忘的角落,卻也由此保存了歷史原貌,傳統依舊,古風盎然。這裡的民宅祠堂大多仍保持明清風格,由99999塊石板鋪就的八條古老街道,呈八卦陣勢分布。鎮上600多戶居民,與世隔絕般活在原有的生活節奏裡。

古鎮雖有落魄、破敗之象,但細察之下,依稀能找到當年鼎盛印跡。那棟青磚木瓦、內外飾紋、飛檐斗拱、上掛匾牌的建築——司馬第,遠含青山,後枕仙嶺,九曲之水從眼前緩緩流過,典雅別致,規模恢弘。相傳莫氏六世祖在東漢初年,起兵響應漢光武帝劉秀平定“王莽之亂”,於昆陽之戰立下戰功,得封司馬,後遷居黃姚古鎮。歷經家族幾代人的苦心經營,在清嘉慶年間司馬第的建築已漸成規模,共建有宗祠、住宅、磨房、亭閣等,現今已成為黃姚古鎮階梯式宅院的典型代表;那座雕梁畫棟、飛檐走獸、古色古香的古戲台,始建於明嘉靖三年(1524年),台底四角和台中間共放置有五個大水缸,演戲時能產生共鳴的效果,據稱十公裡以外的地方都能聽聞鼓樂之聲。還有郭家大院、郎官第、文明閣、太平門,還有盤道石魚、姐妹榕、柚子燈、水觀音的風俗、神話和傳說,處處彰顯著黃姚古鎮的古樸、清涼與悠久。

村邊一條溪流旁邊,開掘有一口仙人古井,這裡最能體現黃姚鎮的煙火味和生活智慧了。仙人古井占地約五十平方米,一米多深,泉水一湧而出,清澈見底,據說即便遇上大雨、洪水,這裡的水質都不會變濁。黃姚人非常聰明地用長條狀的青石板將水井按照日常生活的具體用途進行了分隔,共分為飲水區、洗菜區、洗水區等五口,五井相通,漸次注流,絕不混淆。處於西北角、為泉眼所在的那一口井專供飲水之用,然後,湧流不息的清泉緩慢地注入東北角的另一口古井裡,那裡是用來淘洗青菜的,下方的三口井則是用來浣洗衣服鞋襪和農具的。古井還是許多農婦平日閒聊之地,其樂融融的生活場景延續至今。

黃姚古鎮遺世獨立,有著一份閒淡閒適之美。游人慢慢行走其中,用眼睛,用心靈,體味、揣摸著歷史變遷和人世滄桑。就像一位到訪過的游人所描述的:“黃姚古鎮如同一本千年的詩集,被人遺忘在圖書館僻靜的書架上,當人們不經意地走過,翻開這美麗的篇章,古樸而優雅的格調立即征服了人心。”

在這個煩囂俗世,走進黃姚古鎮,如同心靈返璞歸真,有一份難得的寧靜和自在。

- 上一頁:周莊一天 水鄉古鎮裡的悠悠時光

- 下一頁:深入不知名的古鎮 感受悠閒時光