“落花逐流水,共到茱萸灣”

日期:2016/12/14 10:34:55 編輯:中國古代建築 老街滄桑

老街滄桑

野趣盎然

野趣盎然

茱萸軒

茱萸軒

風物難現當年

風物難現當年

茱萸

茱萸

詩話揚州

“渡口發梅花,山中動泉脈。蕪城春草生,君作揚州客。半邏莺滿樹,新年人獨還。落花逐流水,共到茱萸灣。”當年,劉長卿為送女婿往揚州而作此詩,表達的恐怕不僅是離人之情,更有他對一座詩歌城市的別樣情懷吧!茱萸灣,無疑就是詩人心中一個韻味悠長的詩的港灣。

在古城揚州的東北方,在流淌千年的運河旁,有一座聲名遠揚的古港古鎮茱萸灣。和許多著名的地方一樣,要准確概括茱萸灣的特點個性,實在不是一件容易的事。下面姑且從四個側面來說一說這塊神奇之地的古往今來:茱萸之鄉,千年古港,風水寶地,詩的港灣。

茱萸之鄉

名花千年飄香不絕

茱萸灣,顧名思義,當是一個遍植茱萸的河灣。事實上也恰恰如此。茱萸灣的名字漢代就有了,據說名字是因這裡盛產茱萸而得,此處曾經有一村莊,就叫茱萸村。

《氾勝之書》是西漢晚期的一部重要農學著作,一般認為是我國最早的一部農書。作者氾勝之,漢成帝時人,原書早已散失,《漢書·藝文志》錄有“《氾勝之》十八篇”,其中說:“吳王(劉)濞開茱萸溝,通運至海陵倉(今泰州),北有茱萸村,以村立名。”也就是說,劉濞所開的運鹽河“茱萸溝”,是以河邊的茱萸村命名的,說明村莊的名字更為古老。宋人祝穆的《方輿勝覽》也說:“茱萸灣在江陽縣東北九裡,隋仁壽四年(604),開以通漕運,其側有茱萸村,故名。”

茱萸灣,無疑堪稱茱萸的故鄉。

然而,遺憾的是,茱萸在揚州長時間銷聲匿跡。這朵奇異之花,在許多揚州人心目中,頗有幾分神奇與神秘。直到上世紀80年代前,名聞遐迩的茱萸灣,早已是徒有其名,人們在這裡找不到茱萸的蹤跡。茱萸灣無茱萸,成為揚州人的一個心結。

在如今的茱萸灣風景區,建有一座茱萸軒,軒前,有一大片山茱萸林。在這片茱萸林中,去年又添了300多棵茱萸,這是景區為建設全國最大的茱萸林,專程從河南運來的。這300多棵茱萸樹,幾乎每棵樹齡都有上百歲。自上世紀80年代茱萸灣風景區成立以來,這裡已經三次大規模移植茱萸。

上世紀80年代,市政府開始籌措建設茱萸灣公園。公園的技術人員孫如竹用揚州蠟梅從南京中山植物園換回了5棵茱萸樹。從那時起,茱萸灣才重現茱萸。如今,人們在茱萸灣茱萸屯前,能夠看到這幾棵茱萸健壯的身影。1985年3月,孫如竹又從河南運回了上千棵小茱萸苗,存活了幾百棵。

其實,以“茱萸”為名的植物有三種山茱萸、吳茱萸和食茱萸,三種茱萸都不耐澇,因此多在山坡上栽植。茱萸灣公園所栽種的,都是山茱萸。

山茱萸於3月中下旬開放黃色花朵,而且先開花後長葉,別有一番風姿。葉子是單葉對生,果實成熟後鮮紅色,有光澤,是漿果型核果。春放黃花,秋掛紅果,個性鮮明,令觀者難以忘懷。

據專家分析,古茱萸灣種的可能是吳茱萸。

自古以來,江浙一帶的吳地盛產吳茱萸,並作為一種中藥材使用。到南朝時,民間開始流行佩戴“茱萸囊”。吳茱萸的果實有殺蟲消毒、逐寒祛風的功效,每到九九重陽節時,恰逢季節交替,人們為防止瘟疫,便采摘吳茱萸的果實,插在頭上,或者裝在茱萸囊中,用以辟邪。

插茱萸和佩戴茱萸囊這一風俗,唐時十分流行,於是才有了王維的名句:

獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。

南朝的都城在建康(今南京),揚州與之毗鄰,風俗相近,由此可以推論,當時“遍植茱萸”的古茱萸灣栽植的當是吳茱萸。

茱萸灣公園三次種植茱萸樹,讓揚州人終於在茱萸灣看到大片茱萸林,目睹茱萸花的模樣。茱萸花的開放,使千年古鎮又聞名花芬芳,讓古港茱萸灣名副其實,讓游人感受歷史的悠遠厚重。

千年古港

揚州古城的北大門

茱萸灣古鎮瀕臨運河,歷來是南北交通的要沖。前面說到,吳王劉濞曾從茱萸灣開挖茱萸溝通海陵倉,以利鹽運。此後的歷朝歷代,茱萸灣都是鹽運、漕運的必經之地。

公元前486年,吳王夫差為稱霸中原,從姑蘇北上,在長江邊開邗溝、築邗城,寫下了揚州作為運河第一城的歷史篇章。大約300年後,劉濞開挖了茱萸溝,作為邗溝向東的支道,這條河也被稱作“運鹽河”,近人稱它為通揚河。如今,這條古老運河仍舊穿鎮而過,讓人們感受到了人類歷史遺產的頑強生命力。

茱萸灣在邗溝要道的咽喉位置,成為揚州的一個大門。隋大運河開通,使邗溝南延北展,裡程大大加長,茱萸灣更成為揚州城的重要門戶。漕運、鹽運、皇帝巡游、客人往返,此處是必經之地。唐代揚州躍居國際大港,茱萸灣理所當然地成為中國對外交往的一個重要港口,外國商人與貨物在這裡來來往往,走向四面八方。

茱萸灣作為大運河上的要沖,歷來備受官方重視。而歷朝歷代,人類征服水患、開河通運,付出的艱辛與智慧,又委實驚天動地,可歌可泣。千年茱萸灣,又仿佛是一個歷史見證人。

唐元和年間,淮南節度使李吉甫鑒於揚州漕河經常淤塞,在從長江到淮河的運河道上,建造了五座控制水量的堰埭,“茱萸堰”就是其中之一,這裡的港口稱為“東塘”。宋紹興四年(1134),皇帝下令填塞茱萸灣港口,以阻擋金兵。乾道三年(1167),淮東提舉徐子寅請開灣頭港口,於是運河重新通航。因茱萸灣地處由湖入運道的第一道港灣,故又稱“灣頭”。

古茱萸灣一帶,出現過很多古代水利建設上的重大功程,“歸江十壩”就是其中的典型。黃河奪淮,水患不斷,為了保護裡運河漕運及裡下河地區大片良田,沿河百姓不斷修築、加高裡運河堤,擋住淮河洪水,迫使洪水向南入江,因而形成“歸江十壩”,其中著名的灣頭壩、沙河壩和壁虎壩等就在茱萸灣附近。如今,在壁虎壩(橋),立有碑石,供人們憑吊追想。

上世紀50年代,大運河茱萸灣段又發生了重大變化,新京杭運河在這裡裁彎取直,灣頭古鎮被切至新運河的東岸。運河新道的開挖,使紅星島誕生。在今天茱萸灣公園的北端,有一碑一亭,成為大運河改道工程的歷史見證。碑上書有大字“挹江控淮”,並有運河工程介紹,令人慨歎人類改造自然的偉力。臨水構亭,實為燈塔航標。沿塔內旋轉樓梯登上塔頂,但見天高水闊。向北眺望,是煙波浩渺的邵伯湖;南望,則是舉世聞名的江都水利樞紐工程;東邊是靜靜流淌的千年古運河,西邊是航船穿梭的繁忙新運河……

此情此景,令人遐想不絕。

風水寶地

禅智山光好墓田

古港催生古鎮,這是常有的情形。隨著來往船舶常在茱萸灣停靠避風,這裡逐步成為商賈和居民聚居之地,古鎮於是形成。

1980年春,在古鎮山光寺藏經樓舊址牆下,兩塊碑刻被發現。一塊是清代大儒阮元於道光甲辰(1844)八月所題隸書“古茱萸灣”碑,另一塊是其弟阮亨於同年九月以楷書镌的跋。這兩塊石碑是見證灣頭古鎮的寶貴文物。

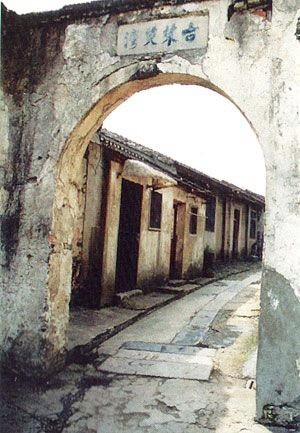

唐代的茱萸灣鎮曾被稱為臨灣坊。歲月無聲,古鎮飽經滄桑。及至近代,古鎮老街兩頭都建有圈門,門上各嵌四字磚雕,一頭為“北接棠湖”,另一頭是“西連邗水”。八個字點出了古鎮老街的地理位置,“棠湖”就是邵伯湖(邵伯古稱甘棠),“邗水”指邗溝,即古運河。

而今,人們能夠在茱萸灣古鎮見到的歷史遺跡已經不多。除了隋代山光寺遺址、古運河避風塘、鎮水之寶石壁虎等之外,便是長約兩公裡的老街了。老街看起來雖然已經十分破舊,卻成為來自全國各地的文化學者和歷史探尋者的必到之處。

說起山光寺,它的輝煌已遠非今人所能想象。當初,它與禅智寺齊名,堪稱無人不曉,婦孺皆知。唐代詩人張祜寫過一首《縱游淮南》:

十裡長街市井連,月明橋上看神仙。人生只合揚州死,禅智山光好墓田。

歷史讓人無奈,是一場場無情的烽火狼煙,把茱萸灣的周邊變得面目全非。張祜說的“十裡長街”、“月明橋”、“禅智(寺)”、“山光(寺)”,都在茱萸灣周遭,而今又安在哉!

山光寺遺址在灣頭鎮老街上,此寺始建於隋代,最初是隋炀帝江都宮的北宮,後來因卜筮得“火山贲”卦,不吉利,便改為寺廟。初名“山火寺”,後改為“山光寺”,北宋真宗天禧四年(1020)改為“勝果寺”,後曾復名“山光寺”。北宋靖康二年(1127)四月,宋徽宗趙佶讓位於其子趙桓(欽宗),南下揚州,曾住在山光寺。其後高宗趙構南逃,住在這裡達一年之久。清帝康熙、乾隆六次南巡,也曾巡幸山光寺。清嘉慶八年(1803)阮元書寫了“隋山光寺”石額,立於二門之上。十年後,改寺名為福慧禅寺。現今山光寺僅存山門殿房三間,額匾“福慧禅寺”赫然猶在。

禅智寺“舊在江都縣北五裡,本隋炀帝故宮”。當年,隋炀帝某夜在行宮內夢游,聽阿彌陀佛講經說法,醒後便將皇宮改作佛寺,題名“禅智寺”。張祜有一首《禅智寺》詩,其中說:“寶殿依山險,臨虛勢若吞。畫檐齊木末,香砌壓雲根。”禅智寺的氣勢足可以想象。當初著名詩人杜牧帶醫生從洛陽來揚州,為寄居於禅智寺的弟弟治療眼病,曾寫下《題揚州禅智寺》一詩:

雨過一蟬噪,飄蕭松桂秋。

青苔滿階砌,白鳥故遲留。

暮霭生深樹,夕陽下小樓。

誰知竹西路,歌吹是揚州。

禅智寺亦稱“竹西寺”,自從南宋姜夔的《揚州慢》一出,“竹西佳處”成為揚州的又一美妙別名,人們就用它代指整個揚州城了。乾隆皇帝臨幸竹西寺時,題了“竹西精捨”匾額,使寺廟在隋炀帝的題賜之後又有了皇帝的御筆,身價為之大增。這一片勝境從此叫作“竹西芳徑”,乾隆帝還寫有歌詠此處勝景的詩:

灣頭遙見起平台,說聞精藍有上方。雖是徑蹊略行轉,果然松竹不尋常。

到了清代,當年的隋代宮殿與唐代長街,都已蕩然無存,淪為荒草幽徑。詩人王士禛寫道:

舟過山光寺,西風柳漸凋。

隋宮零落盡,秋日水迢迢。

歷來帝王和文人墨客,常常從茱萸灣捨船上岸,游覽竹西佳處,留下眾多詩篇佳作。如今,人們身臨其境,實在難以想象當初市井繁榮的十裡長街,以及那段風景如畫的竹西勝景了。

詩的港灣

落花逐流水,共到茱萸灣

有一位詩人曾經敏銳而堅定地得出結論,在古代國都以外的城市中,揚州是全國獨一無二的詩詞之城。與此同理,茱萸灣在眾多運河古鎮中,無疑是一個韻味悠長的詩的港灣。

茱萸灣之名,本身就極具詩意。加之它的獨特地位,更引來詩人們紛紛為之讴歌。連篇累牍的詩詞中,最著名的,恐怕要數劉長卿的《送子婿崔真甫、李穆往揚州》了:

渡口發梅花,山中動泉脈。

蕪城春草生,君作揚州客。

半邏莺滿樹,新年人獨還。

落花逐流水,共到茱萸灣。

這首總共四行的五言詩中,竟出現了三處我們倍感親切的地名:“蕪城”、“揚州”、“茱萸灣”。新年剛過,想那揚州城春草又生,女婿就要遠行作客。作者送行歸去,雖是滿樹莺歌,畢竟踽踽獨行。多願意隨那落花與流水,一起去到那揚州古鎮茱萸灣。劉長卿用詩句繪就了一幅長輩送晚輩的畫圖,其景其情,真是十分感人。

當初茱萸灣古鎮真是何其了得。這從劉長卿另一首關於茱萸灣的詩中可以看出一二,詩題為《茱萸灣北答崔載華問》:

荒涼野店絕,迢遞人煙遠。

蒼蒼古木中,多是隋家苑。

如上文所述,隋代茱萸灣一帶曾建有大大小小若干宮殿,只是到了劉氏眼中,茱萸灣已是偏僻荒涼,野店絕跡,人煙稀少。蕭森的古樹林叢中,想當年隋朝的宮苑是何等的氣派。

茱萸灣不僅是送別親友、折柳贈詩的所在,而且因其景色秀麗,漁歌互答,風帆不絕,引來眾多游人來此泛舟游賞,賦詩興懷。

唐人姚合的《揚州春詞》寫道:

江北煙光裡,淮南勝事多。

市廛持燭入,鄰裡漾船過。

有地唯栽竹,無家不養鵝。

春風蕩城郭,滿耳是笙歌。

明人錢允治的《茱萸灣》則說:

茱萸灣頭雨乍晴,廣陵城北田方耕。小艇出港白衣濕,高樓開窗玉腕橫。細草漠漠天際遠,一水漾漾船邊清。客來空舉舊時話,岸上垂楊蟬忽鳴。

在這幅圖畫中,我們甚至看得見田中耕地的水牛,舟中撐船人汗濕的衣衫,還有窗戶開啟之處女人伸出的玉腕藕臂。

詩的港灣,名作連篇累牍。米芾《山光寺》雲:

竹圍杉徑晚風清,又入山光寺裡行。一一過僧談舊事,遲遲繞壁認題名。

沈與求《過竹西》說:

百折清灣抱野田,竹西風物故依然。歸牛更背斜陽去,牧童一聲吹暮天。

王士禛《送張杞園待诏之廣陵》寫道:

茱萸灣上夕陽樓,夢裡時時訪舊游。少日題詩無恙否,綠楊城郭是揚州。

這些琳琅滿目的詩詞,是對茱萸灣秀麗風光的真實寫照。“孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流”,李白送朋友從長江西邊來;“落花逐流水,共到茱萸灣”,劉長卿送女婿從運河北邊來。長江與運河交匯的揚州城,是一座繁華绮麗的詩歌之城。茱萸灣,正是這座城市耀眼的水上大門,一座隨著運河水流淌千年的詩的港灣。

(編輯:申燦)

- 上一頁:畢業了找個古鎮發發呆

- 下一頁:漢服翩翩行黃姚,華夏燦燦耀古鎮

熱門文章

熱門圖文