古祠堂建築群博物館——南屏

日期:2016/12/14 10:23:01 編輯:中國古代建築

南屏是國家級歷史文物保護單位、中國歷史文化名村南屏被譽為“中國古祠堂建築博物館”,“中國影視村”,有中國罕見的古祠堂建築群,也是座迷宮村落。

南屏概況

南屏村位於黟城西南6km處,曾名葉村,因村南有山勢寬平,尤如屏障的南屏山而得名。自元朝末年葉姓從祁門白馬山遷來後,村莊迅速擴展,明代南屏村已經有相當大的規模,形成葉、程、李三姓家族上千人口齊聚分治的格局,尤以葉姓為最。清代中期以後,步入鼎盛時期,南屏村1000多人,有著36口井,72條巷、300多幢明清古民居,現在保存較好的有142幢,有冰凌閣、慎思堂、南薰別墅、倚南別墅等。

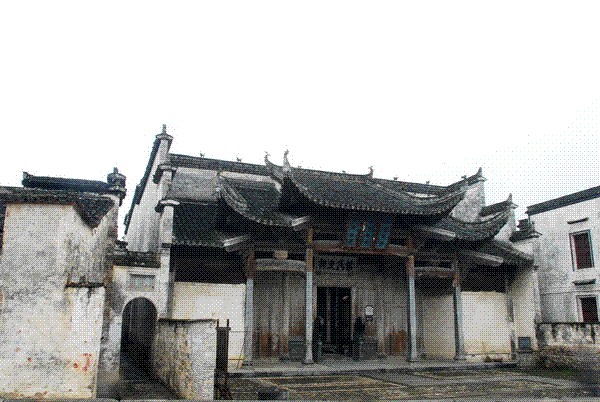

南屏有全國鮮見的古祠堂建築群,是現代人了解中國封建宗法情況的博物館,古徽州有“程朱阙裡”之稱,忠孝禮義信、三綱五常、三從四德的思想對徽州有重大的影響。在程朱理學的統治下,徽州社會講究忠君孝親、男尊女卑、修祠建坊,徽州六邑,祠堂遍布,並且是當地最宏偉華嚴的建築。徽州又是一個移民社會,中原的士族在戰亂時期不斷遷移到這個“世外桃源”。《新安名族志》中說,從兩晉起,歷代遷移至此的名族一共有78個。這些士族們失去了原有的特權,但找到了強化凝聚力的東西,那就是他們的宗族精神。徽州的宗祠,就是這種宗族倫理的物化。南屏明代弘治年間建造葉奎光堂等8座祠堂保存完好,宗祠規模宏偉,家祠小巧玲珑,它們依次排列在從橫店到真公廳約200米的一條軸線上,代表著宗族的勢力。

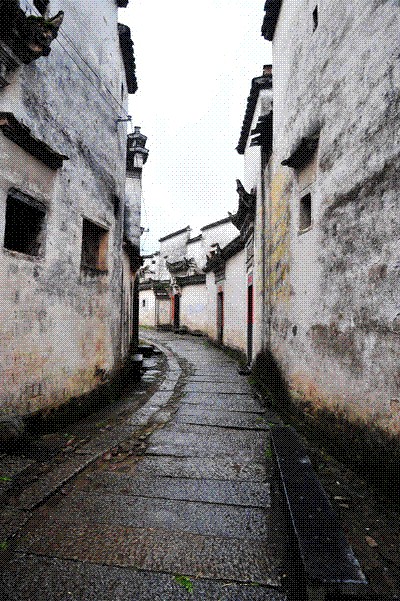

南屏有72條縱橫交錯的古巷,高牆深巷,長短不一,拐彎抹角,縱橫交錯,游客進村,猶如走進一座龐大的迷宮,真可謂“進得去,出不來”,所以請大家在參觀時,一定要跟緊隊伍,否則可能會被困在迷宮中心走不出來。

南屏自古人才輩出。據縣志和族譜記載,僅在清代,村中出任過知縣以上官職人就有14人,有記載的書畫藝術家27人,至於外出經商有所成就事業的更是不勝枚舉了。

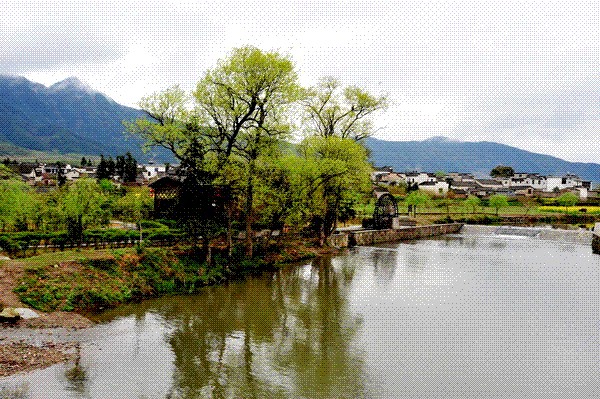

依山傍水的南屏村,古水口園林建築尤為令人賞心悅目。一座長40米的三孔石拱橋橫臥武陵溪上,橋上有石柱、石欄,橋額為斗大楷書“萬松橋”三字石刻,傳出自文學大師姚鼐手筆。走過萬松橋,迎面是雷祖殿、文昌閣、觀音樓和萬松亭等古建築群,後為萬松林,有數十上百株參天古木巍然聳立。林中有南陽書院,還有一泓清泉,名醴泉。昔日雷祖殿大門聯曰:“有功德於民則祀,能正直而一者神”。殿中壁畫造型生動,宏偉氣魄,遠近聞名。

抱一書齋

“抱一書齋”是李氏家族具有代表性的建築之一,當時作為私塾供家族中子弟讀書之用,徽商把讀書和做官、經商溶為一體,“十戶之村,不廢育讀”,“賈而好儒”是徽商的一大特色。徽州歷史上人才輩出,各地流傳有不少科第佳話,如“連科三殿撰,十裡四翰林”、“父子宰相”等,以致徽州被稱為“東南鄒魯”。徽商注重在家鄉對於教育的投資,建義學、修私塾、對族內弟子進行培養,抱一書齋就是其中的一處。

房主李宗煝,又名李金榜,出生於清道光年間,當年由於家境貧窮,只讀了兩年的私塾就外出經商謀生,光緒年間,李宗煝因營運淮鹽而發了大財,成為聞名大江南北的富商。由於早年的坎坷經歷,李宗煝對黎民百姓和讀書人十分同情,他曾經投巨資鋪設了從青陽至銅陵的青石板路,還出資修建了銅陵至大通長江江堤七千余丈,約20km。在故鄉,他捐資興辦教育,在西遞、陳闾、南屏村分別辦起了三所免費私塾,以供貧窮子弟入學讀書。“抱一書屋”就是三所私塾之一,建於光緒年間距今約130年,取名為“抱一書屋”,就是告訴在此讀書的學子,抱定一個宗旨,心無雜念,好好讀書。

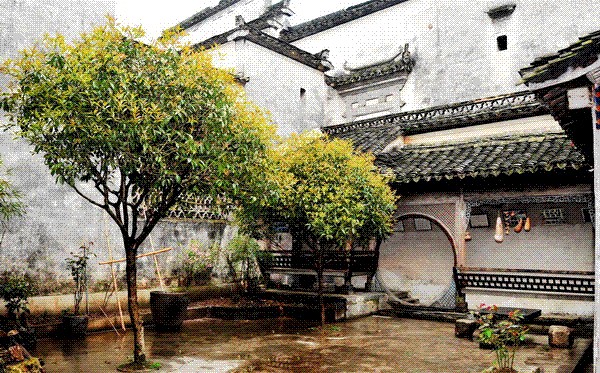

這裡是當年先生授課之地-敬賢堂,敬賢,尊師重教之意,中間掛有孔夫子畫像,兩邊的對聯是,“行止無愧天地,褒貶自有春秋”。旁邊兩幅木制楹聯,分別是:“少壯不經勤學苦,老來方恨讀書遲”;“寶劍鋒從磨砺出,梅花香自苦寒來”。敬賢堂一排八扇蓮花門,光線明亮,廳堂中凹進一處,是擺放老師講台的。院中有廊有亭,布局錯落有致,院中植有金桂、銀桂,富意“金榜題名、蟾宮折掛”,缸中有睡蓮:“出淤泥而不染”,是希望他們做人要清清白白,怡心亭下植有幾株方竹,寓意是做人要堂堂正正,剛直不阿,怡心亭中門處題額為“翀”;向上直飛,“和”謙和,取謙和奮進之意;後院是“怡情居”是當年教師的居所。

此處為老師休息之地-惟性堂。“人之初,性本善”,其意是維持人原來的本性,你們看,這裡有一道漏窗,是這家主人特意設計的,他可以通過這道窗窺視到子女上課時的情況。

程氏宗祠

程氏宗祠建於清乾隆年間,約200年歷史,在南屏村眾多的祠堂當中規模雖不算大,但以精湛的石雕藝術取勝。祠堂大門兩側各有一組由護欄、鼓座、石鼓的黟縣青石雕,右側由“三龍騰雲”襯著石鼓,左側是“五鳳朝陽”托起石鼓,謂之“龍鳳呈祥”,鼓座由兩塊長方形黟縣青雕琢而成,刻有“高山流水”、“蒼松飛鶴”、“亭台樓閣”、“寶塔城廓”等四幅山水畫,鼓座下面完全是按照國畫的格式來雕刻,除了玉瓶、寶鼎、青獅、白象外,還有題頭、落款,並加以篆體印章。令人叫絕的是兩邊護欄上的“八駿”及“十鹿”圖,兩塊石雕1米多高,2米來長,一幅是蒼松翠柏圖,十頭梅花鹿各具神態,栩栩如生,取“食君之祿”之諧音,寓意為“豐衣足食”;另一幅是“八駿圖”,流水旁、柳樹下,八匹駿馬或立或臥,形態悠閒自如,使人不由想起昔日周穆王的八駿馬-天子之駿;赤骥、盜骊、白義、逾輪、山子、渠黃、華骝、綠耳,寓意為“馬到成功”,這兩幅石雕身上的梅斑、馬鬓均清晰在目,可見當時徽州石雕工匠的技藝高超精湛。

冰凌閣

冰凌閣建於清中期,約有200年的歷史。水磨磚砌成的八字門樓,大門用白鐵皮鑲面,數百枚鉚釘嵌成規則的吉祥圖案。大門內是一個四方小庭院,右首是游廊,有圓形木雕拱門與正屋大門相對,游廊完全是木結構,飾有以梅花、冰紋為主的精美木雕,取意:梅花香自苦寒來。古話說:冰凍三尺,非一日之寒,吃得苦中苦,方為人上人,所以主人將此地取名為“冰凌閣”。偏廳為上下兩層樓房,均裝有木板蓮花門,蓮花門上部鑲有玻璃,下邊繪有梅蘭竹菊,山水松柏等圖案,是主人特別設計並從西洋進口的,呈西洋風格。樓下六扇蓮花的“腰板”上為“西湖十景”,三潭印月、柳浪聞莺、曲院風荷、平湖秋月、斷橋殘雪、蘇堤春曉、南屏晚鐘、雷峰夕照、雙峰插雲、花港觀魚、雕工精細,層次分明。

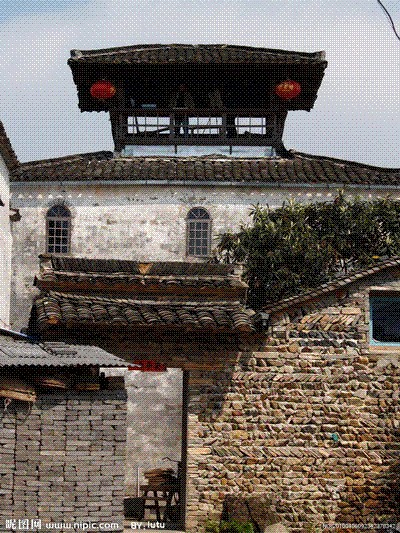

小洋樓

冰凌閣的對面這幢房子叫“孝思樓”,是南屏村裡一座比較特別的建築。它建於民國期間,房主葉堅吾(又名葉新钰)外出經商發跡後,回鄉建的一座四層樓房,因其建築風格大膽地打破徽州傳統古民居結構布局,並結合了羅馬建築中半圓拱門及窗戶,村裡人又稱之為“小洋樓”。房子為木結構,與其說是四層樓,倒不如說是三樓頂上升起了一座亭子,面積約十平米,四周安有欄桿,登樓遠眺,南屏村風光盡收眼底。

葉奎光堂

葉奎光堂是保留完好的幾座祠堂中規模較大的一座。它是葉家的一座支祠,坐東朝西,建於明弘治年間,距今已有500年歷史,占地2000多㎡,是南屏村中葉姓祭祀其四世祖葉文圭的會堂,現在是縣級重點保護文物。

葉氏支祠是當年南屏葉姓祭祀第四世祖葉文圭的會堂。葉文圭,字天瑞,號南屏,曾任山西太原府岚縣知縣,在任期間為官清廉,兩袖清風,有很高的聲譽,在他告老還鄉時,岚縣百姓送給他一幅楹聯:“西州聲教流岚谷,南國簪纓嗣石林”,贊揚他的美好品德。其後代希望能發揚光大他的品德,就在“圭”上加了個“大”字,把祠堂取名為“奎光堂”。

祠堂門口懸掛著三塊匾額,分別是“欽點翰林”、“欽賜翰林”、“欽取知縣”,其中欽點翰林葉新第就是在李宗煝的捐助下才功成名就的。祠堂門口立有一對石鏡,它的用料是黟縣青大理石,紋理細膩,光澤度好,韌性強,觸手平滑、涼爽。徽州有磚、木、石三雕,我們現在看到的就是三雕中的一種-石雕。石鏡下面的鏡座雕刻工藝精湛,圖案優美,旁邊這兩幅“月宮桂樹圖”和“十鹿圖”象征著蟾宮折桂、食君之祿、豐衣足食之意。葉氏子弟進入祠堂之前,都必須先在石鏡前整理妝容,端正衣冠,方可入內。

整座祠堂前後共有木柱86根,用料是木中瑰寶――白果樹,也叫銀杏樹,堅硬細膩,抗腐、抗裂。橫梁用料為樟木,這種木料能散發香味,蜘蛛、蛇蟲均是避而遠之,所以雖然時間很長,但柱托、大梁上仍然完好、干淨。大家可以仔細看一看,在祠堂的梁柱之間是找不到蛛網的。每根大柱下面都有兩孔,作通氣之用。

祠堂分祀堂與享堂兩大進,祀堂是整個家族舉行慶典祭祀儀式的地方,故而開闊明朗,高大軒昂。後進為享堂,高出祀堂數尺,面積也要更加寬大一些,供奉著歷代祖先的牌位。、

進入大門為祀堂的大廳,用於演奏鼓樂。正中大門一般不開,只是在祭祀、喜慶或行使族規時打開正中大門。上廳是舉行祭祀儀式的地方,高大軒昂,比下廳要高出三分之一。按族規一般女孩子是不准進入祀堂的,只有一天例外,那就是婚嫁當天必須到祠堂來告別祖宗,這裡有兩頂轎子,一頂是明媒正娶的婚嫁轎,另一頂是搶親轎。搶親指的是男女小時候訂的娃娃親,長大後女方家勝過男方,嫌棄男方家貧窮,不願嫁過去,男方便用搶親的方式把女方娶過來,女方即使不願意,也無法埋怨。

奎光堂是電影《臥虎藏龍》劇中镖局的內景地。祀堂左右兩邊懸掛的是該劇的部分劇照。該片榮獲2001年73屆奧斯卡四項金像獎。

接著我們去看一看後進,後進即為享堂,是執行族規家法的地方,這裡的天井不及前進寬敞,光線也較為陰暗,顯得威嚴、肅穆。

敘秩堂

葉氏宗祠-“敘秩堂”,是一座由80根粗大圓柱支撐起來的宏偉建築,建於明成化年間,距今約530多年的歷史。這裡是張藝謀導演的電影《菊豆》主要拍攝地,影片講述的主人公楊金山是一染坊的主人,於是敘秩堂被大家稱為“老楊家染坊”。

宗祠門前立的是石鼓,它的用料也是黟縣青大理石,鼓座上雕有似龍非龍的夔,它是一種吉祥物,寓意把所有美好的事物都吸收到自己的家族中來。

進入“老楊家染坊”,聳立在天井中央的是菊豆的曬布台架,左邊這劇照是當年拍攝的一些花絮,我們看到的這些絞車、染池都是當年的道具。隨著旅游業的發展,更由於南屏村成立影視劇的攝影基地,現在敘秩堂辟為影視博物館,將歷年來在南屏村拍攝的包括《菊豆》、《臥虎藏龍》、《大轉折》等十多部影視劇的道具,拍攝花絮、劇照等集聚在這裡,供游人參觀,讓大家領略一下鏡頭以外的轶事。

尚素堂

葉氏宗祠旁邊,有葉氏家族的二座家祠。這一座是尚素堂,始建於清康熙年間,後經數次修整,最後一次修建是在清末。重修後的大門前,有個矩形小院,圍牆用磚石合砌,水泥抹面,提契著花牆的方柱有兩人合抱粗細,一人多高,四面縷以長方形、菱形的圖案與花紋,具有西洋風格,祠堂的建設中使用水泥,這在當時十分先進。

其實除了祠堂林立,南屏村的古私塾園林和古民居建築也比比皆是。位於村莊上首的“半春園”,又名“梅園”,建於清光緒年間,是村中富商葉自璋子女讀書而營造的私塾庭院。園內有三大間書屋及半月形的庭院。還有對聯曰:“靜樂可忘軒冕貴,清游端勝绮羅塵”。

因清代著名散文家、桐城派代表人物姚鼐的《西園記》而遐迩聞名的“西園”,坐落在葉氏宗祠前,始建於清乾隆五十六年(1791),占地近1公頃,內設牡丹園,梅竹園、山水園、松柏園四大部分,是當時村人葉君華為孩子們讀書修身而修建的。可惜西園現已毀壞,今只留下石雕“西園”兩字大門額緊及西園溪、西園橋及古樟等遺跡。村中還有“培闌書屋”、“陪玉山房”、“梅園家塾”等。

三元井

倘徉在南屏村,我們能感覺到村中的水井非常特別,在這縱橫交錯的數十條小巷中,在鱗次栉比的數百幢古民居的牆角邊,點綴著一口口小巧玲珑、風格各異的水井。

這口古井是南屏村36眼水井中很有代表性的一口,叫“三元井”,“三元”即解元、會元、狀元,有連中三元之意,村裡人都有一個良好的願望,就是喝了這井水的人能連中三元。三元井的井圈是用整塊“黟縣青”大理石鑿成,高約1米,井圈狹小,為全封閉式,一是方便三人同時取水,二是防止小孩不慎落水,三井口太小不美觀,顯得小氣,三孔井圈美觀又實用。

慎思堂

慎思堂坐西朝東、前後二進,廊步三間結構,從砌有青磚門罩的大門進去,是約半畝大小的庭院,院內石凳、石幾齊全。左側套有小園,有一條石板鋪成的小道曲曲折折通向正廳,取“歪有福來斜有壽”之意。

正屋前廳完全按當年的格局布置,中堂上方的黑漆匾額上有斗大的“慎思堂”金色楷書,是當時著名書法家黃天壁所書。中堂畫面錯落有致地繪有紅碩的南天竹,曲虬古松,峥嵘牡丹及點點梅花,並配有蘭、百合、靈芝、柿子等。寓意“富貴平安”,落款為:“光緒庚夏六月中伏,客人王友德定生”,至今已有百余年的歷史。前廳裡是宴請賓客的場所,設有八仙桌、太師椅、方茶幾、羅漢椅等,是典型的徽派民居擺設。

女眷活動的地方在後進,後進的場地比前進小。後進的木雕保存得完好,上面的人物活靈活現,均為岳飛傳裡的人物。在文革期間破四舊的時候,這家主人比較聰明,用黃泥巴將木雕糊起來,上面貼了毛主席語錄,所以當時造反派沒敢破壞,很幸運地被保留下來了。這幅“月夜行舟圖”,無論造型、意境上均給人以美的享受和深刻的啟迪。值得一提的是主人家的廚房,內有清朝、民國及現在使用的土灶、節能灶,還有方便簡單的煤氣灶,從這裡,可以看到百年以來農村的巨大變化。

倚南別墅

“倚南別墅”位於南屏村上首,建於清鹹豐年間,距今約150年的歷史,是當時南屏村中四大財主之一――葉自珂的住宅,因背倚南屏山而得名“倚南別墅”,當地人稱其為“養老廳”。倚南別墅占面積約1200㎡,整幢民居有廳堂三處,門樓五間,我們現在參觀的是葉自珂居住的正屋廳堂。廳堂為四合結構,上下廳堂,上廳長輩居住,下廳晚輩居住,長幼有序。上廳地面高出下廳尺余,結構規模上下一致,廳堂之間有寬敞的明廊相聯,樓上有走馬樓相互溝通,室內有門戶相聯,四通八達。

上廳內雕梁畫棟,描金繪彩,其樓板斗拱、雀替、蓮花門等處工藝精巧的木雕,堪稱南屏一絕。上廳掛有“行吾素軒”匾額,此典故出自中庸:“君子素住而行”,意思是說這家的主人飽讀四書五經,言行舉止都符合當時的禮教要求,受到大家敬重。倚南別墅中的木雕保存完好,講述的都是徽戲中的小故事。有句俗話說:劉備招親,孫權是賠了夫人又折兵,下廳右側窗欄上的這幅木雕講述的正是“劉備招親”的故事,從木雕上可以看到孫權、周瑜、劉備、孫夫人等人物。上廳右側的這幅木雕講述的是三顧茅廬的典故,諸葛亮悠閒自在,正在樹下小憩,劉備來訪,有一僕人在為劉備引路,整幅木雕保存完好,層次分明,人物眾多。現在請再仔細欣賞這幅木雕,找一找,這幅木雕上共出現了多少位人物,大家都認為這幅木雕上共雕有8位人物,其實錯了,應該是10位人物,大家請仔細觀看:圖中有樹,樹下有房,房子有窗,窗有窗柵,柵內有2人,其人雖小似黃豆,眉目神態卻清晰可見,古徽州木雕工藝之高名不虛傳。房屋左側小廚房有樓梯通往門樓街亭上方的暗天橋,經天橋可到街對面房屋,這種設計,當年為避匪防盜起到很大作用。

菊豆藥鋪

倚南別墅對面,就是菊豆藥鋪,它建於清光緒年間,距今約120年左右,因張藝謀拍《菊豆》選中它作為藥鋪場景,現在村裡人多稱其為“菊豆藥鋪”。2004年,倪萍主演的電影《媽媽的媽媽》也在此拍攝。

民居前進正廳開間寬,進步淺,天井兩側廊檐低,采光十分合理,房屋用料精細,均用白果木制作,雖經歷100余年,卻如新裝。廳堂地面由水磨青磚鋪成,整齊劃一,值得一提的是地面磚之間勾縫的粘合劑是由石灰、糯米粉、桐油、野猕猴桃籐按一定比例搗爛、攪拌制成,顏色淡白,與磚的青灰色形成鮮明的對比,線條突出。這種粘合劑不僅色彩柔和,而且強度極高,耐磨損。現在地面磚雖已凹進,可是勾縫的粘合劑卻依然如初。後進是一處小學堂,廊步三間結構,院中天井上方有“祥光入室”四字。

南薰別墅

南薰別墅是座中西合璧式建築,建於清道光年間,距今約160年,因其大門正對風光秀麗的南屏山而得名,薰指的是花草的香味。它的大門不開在正廳的中軸線上,而是開在正廳的左側。正廳是明三間結構,寬敞明亮,光線透進寬大的天井,一直可以照射在廳堂後部。太師壁正中掛有“忠孝傳家永,詩書處世長”金底黑字楹聯,與所有徽州古民居一樣,條案上擺放著東瓶西鏡、自鳴鐘,取其諧音“終身平靜”。西邊窗下分別是“呂洞賓三戲白牡丹”及“秋胡戲妻”圖。

向左轉,我們上小姐繡樓去看一看,繡樓名為“望雲軒”,從這繡樓的擺設我們可以看出主人當時很富有,這面清晰光潔的鏡子,在整個南屏村中只有三面,是主人外出經商時買的德國貨。這張描金的滿頂床就是小姐所用,上面繡畫的是“郭子儀上壽圖”。這只沙發在當時的南屏村絕無僅有,還有這美人靠上的彩色玻璃也獨樹一幟,小姐空閒時靠在美人靠上欣賞遠處南屏山上的風景,別有一番情趣。房間的整體擺設可以說是中西合璧,舒適而新潮。南薰別墅雖小,但布局合理、緊湊,正所謂“麻雀雖小,五髒俱全”的味道。

步步高升巷

南屏村像這的共有72條巷弄,所以南屏村又有“迷宮式村落”的美稱,大家請跟好隊伍,不要迷路了。這條巷弄叫“長房弄”,是72條巷弄中最長、層次感最強的一條,盡頭有23級台階,一級高過一級,村中人叫它“步步高升巷”。

幾次轉彎後,各位一定注意到十字路口或西字路口的牆上常有刻著“泰山石敢當”的石碑,您能猜出它是干什麼的嗎?它有三層意思:一是作為路標,告訴大家,這裡是一處丁字或十字路口;二是保護牆體,提醒村人此處是一個路口,搬運貨物時要小心、慢行,防止轉彎處搬運木頭、石塊時碰撞牆體;三是村裡人認為在路口處立“石敢當”碑石可起到辟邪的作用。另外,在每家屋角都有凹進去的長條石塊,意思是作退一步想,我們徽商是儒商,他們在造房時就考慮到了鄰裡關系,“退一步海闊天空,讓三分心平氣和”,表現了他們寬廣的胸襟和以和為貴的處世哲理。

敦睦堂

敦睦堂建於清同治年間,距今約140多年歷史,主人葉環川也是當時的四大財主之一,為廊步三間結構,前後二進,敦:厚道,睦:和睦,主人把房子取名為敦睦堂,是希望家人處事為人要厚道,相互間和睦共處,家和才能萬事興。整幢民居雕梁畫棟,描金繪彩,集磚、石、木、漆、鐵畫多項工藝於一身。

房子中間的太師壁可以開啟的,這樣能使前廳的光線更加充足,後廳天井下擺著一口吉祥缸,起著辟邪防火的功用。

南屏是座迷宮式村落,在游覽觀光、考察、研究、影視拍攝等方面都有著其獨特的價值。除了古祠堂、古民居等建築處,這裡還有“種豆南山下,帶月荷鋤歸”的理想田園風光的和“雞鳴桑樹巅,依依墟裡煙”世外桃源的生活局面。20世紀90年代初,著名影片《菊豆》在南屏拍攝,促成了南屏旅游業的起步。相繼在該村拍攝的《大轉折》、《徽商》、《臥虎藏龍》等影視片,使南屏的知名度不斷提高,被稱作“中國影視村”。該村先後推出了“《菊豆》故鄉游”、“高牆深巷迷宮游”、“名人古跡探訪游”等主題旅游線路,來南屏旅游的客人更是與日俱增。

- 上一頁:山青水秀 人傑地靈 雙江古鎮

- 下一頁:歷經百年風雨侵蝕的鐵佛古鎮