中國古建築自然美感

日期:2016/12/14 9:51:20 編輯:中國古代建築

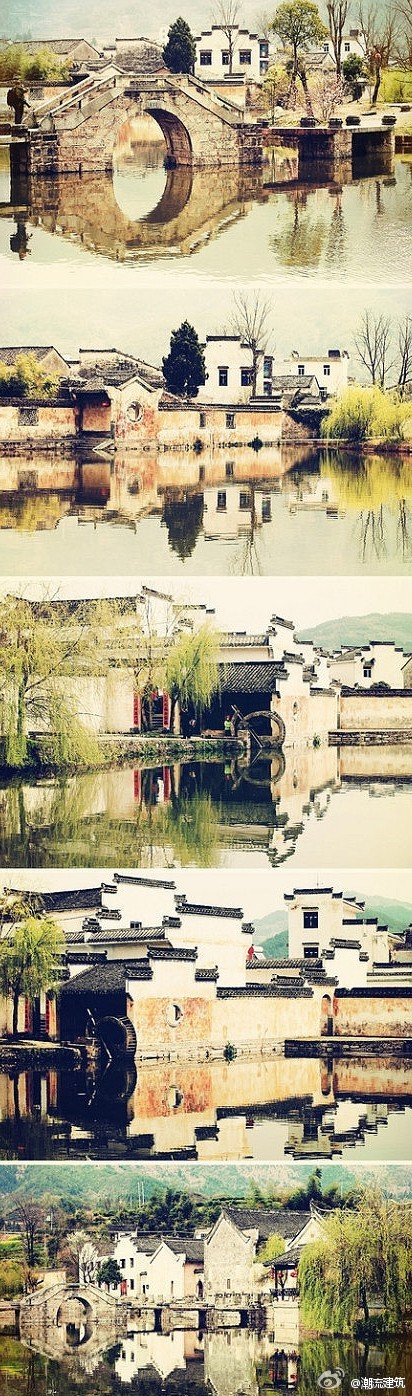

早春的一個周末,開著越野車開始了黃山腳下《美的創作》攝影之行。通過這次對安徽徽派古代建築的實地采訪拍攝,進一步了解我國古代建築,感受傳統文化。運用中西方對“美”觀念進行對比,讓我們真正實現一次自然美感或者說美的感悟。總之,我總是情不自禁地頻頻舉起相機,拍攝了大量照片,親身感受了古建築的自然美。

我國古代建築不僅表現著空間的觀念,同時也表現著時間的觀念。從新石器時代的半坡遺址等處來看,方形或長方形的土木建築體制便以開始,它也終於成為中國後世主要的建築形式。值得注意的是,與世界許多古代文明不同,不是石建築而是木建築成為中國一大特色。在《詩經》等古代文獻中,就有“如斯飛”,“作廟翼翼”之類的描寫,可見當時木建築已頗具規模,並且表現具有審美功能。從“斯飛”、“ 翼翼”來看,大概已有四宇飛張,舒展如翼的藝術效果。但是,對建築的審美要求達到真正高峰;則要到春秋戰國時期。隨著社會進入新的階段,一股所謂的“美輪美奂”的建築熱潮盛極一時的蔓延開來。不只是為避風雨而且追求使人贊歎的華美,日益成為新興貴族們的一種重要需要和興趣所在。這股建築熱潮大概到秦始皇吞六國後大修阿房宮而達到頂峰。“百代皆沿秦制度”。建築亦不例外。它的體制、風貌大概始終沒有脫離先秦奠定下來的這類基礎規范。秦漢、唐宋、明清建築藝術基本保持了和延續著相當一致的美學風格。

這種藝術風格是什麼呢?簡而言之,是具有中國民族特點的實踐理性精神。

古代建築與古代宗教觀也應該有密切的關系。古代的本土宗教的色彩是很淡薄的。我國的宗教自宋代起,為釋道儒“三教合流”,提出“以佛修心,以道養身,以儒治世”的口號,這種一體化的思想,其實質就是中國文化“大一統”的基本精神;而這一切又都在統一的建築形態中得到形象化表述。而其他民族主要的建築多半是供養神的廟堂,例如希臘神廟、伊斯蘭清真寺、哥特式教堂等等。中國的主要建築(宮殿)是活在世上的君主們居住的場所,同時祭拜神靈是在與現時生活緊密聯系的世間居住的中心,而不是在脫離世俗生活的特別場所。自儒學代替宗教之後,在觀念、情感和儀式中,進一步強化了這種人神同在、人乞神庇、人神合一的傾向。於是,不是孤立的、擺脫世俗生活、象征超越人間的出世的宗教建築,而是入世的、與凡塵生活融為一體的宮殿宗廟建築,成為中國古代建築的代表。實用的、入世的、理智的、歷史的因素在這裡占據著明顯的優勢,從而排斥了宗教的狂熱和反理性。

我國古代建築的藝術性都有著自己獨特的性質和特征。如果片面地、孤立地、進行審美分析或者用西方美學和藝術觀強加在我國古建築的藝術上,我想,那肯定是不對的。我國古代幾乎所有的藝術文化都與功利結合。“美”字可以把它拆成兩個字。“羊”和“大”,羊大為美,出於功利。當然這種功利是廣義性的,也與獨立的形式“美”並不矛盾.只是隨著物質技術的發展和社會生活的進步,建築才越來越具有審美的性質,直到發展成為以引起權勢象征為重要目的的宮殿建築,以供觀賞為重要目的的園林建築和以供安居樂業為重要目的的民居建築。建築的審美特點,主要是在其特殊的物質材料和技術的基礎上建立的形體構造所體現的造型的美。這種建築美盡管帶有一定的抽象性,但是我們完全可以從其形式與內容相統一的風格上,從其與自然環境的關系上看出它的時代性質和民族特征。從布局的角度來看,安徽省黃山腳下的西遞村依山傍水,同自然融為一體。古村落的選址、建設遵循的是有著二千多年歷史的周易風水理論,強調天人合一的理想境界和對自然環境的充分尊重,在這種理論指導下的村落選址建設,注重物質和精神上的雙重需求,整個村落的整體輪廓與所在的地形、地貌、山水等自然風光取得和諧統一,具有很高的審美情趣,體現了皖南古村落的特有風格。像安徽古民居宏村的白牆黑瓦。還有古代居民中許多木雕、磚雕、石雕,看起來是藝術裝飾,但其本意同樣也出於功利、教育。這些雕刻即擁有豐富的內涵,如桃園之結義,蘇武牧羊,將相和,二十四孝等,教育人要做到“仁,義,禮,智,信”。還有許多建築圖案,其首要的目的是講吉利,如鹿鶴同春,壽比南山,紫氣東來,歲寒之友,雙魚吉慶以及福祿壽三星。如意,和合等等在這些功利內容的前提之下,然後考慮如何做得更好看。有很多建築的尾脊兩端做有龍的變形,因為龍能送水,可以滅火,但也會鬧水災。所以在這上面還設有劍把,表示人降伏了龍,為人降水造福而不危害人。當然還有避雷的功能,有的建築看起來既具有形式美,但其本意卻是某種算數哲理,取九和九的倍數,因為九是陽數中最大者,象征天。至於藝術,則是次要的追求。從建築及其它藝術文化上,形象地表露著東西方文化和美學上的巨大差異。中國的古建築嚴格講究結構的對稱,以此展現嚴肅、方方正正、井井有條(理性)。所以,就單個建築來說,比起基督教、伊斯蘭教和佛教建築來,它顯得相對低矮,比較平淡。但是就整體建築群說,它卻結構方正,逶迤交錯,氣勢雄渾。非常簡單的基本單位卻組成了復雜的群體結構,形成在嚴格對稱中仍有變化,在多樣變化中又保持統一的風貌。

古代鄉土建築比較簡單和樸素,就鄉土建築本身而言,其色彩處理不是很多,但它依靠周圍的山川地理、自然植物,依靠人物服飾,依靠民俗民風把建築環境依然打扮得豐姿多彩,有聲有色。比如田間裡的油菜花,村民的服飾,屋檐下的紅燈籠等等。

通過實地拍攝我們發現安徽古建築本身的色彩處理主要依靠材料本身的不同色彩。安徽徽州地區一帶的祠堂、民捨都是白粉強,墨色的瓦和灰色的磚、石牆腳、黑、白、灰組成了這個地區鄉土建築的主色調。由於這些建築多為封閉式的院落,外牆高而面積大,所以從遠處望去,大片的白牆,上面是黑色的頂,封火馬頭牆上的瓦頂組成了跳躍式的黑邊。九華山自然風景區一帶的民捨,用的都是當地材料,穿斗式的構架,露出杉木木料本色,柱間都是白灰牆,頂上蓋著黑瓦,有的柱下還有磚石的牆座 ,在黑、白、灰中加上赭石色的木柱,

配上起翹的屋檐,彎彎的曲線,樸素而且秀麗。尤其是石頭,更是這個地區取之不盡的天然材料,村村都是石頭的地,石頭的牆。圓的卵石,整齊的塊石,長形的,方形的,在工匠的手裡被組成各式紋理,形成不同的色彩效果,尤其水邊的石牆,石縫中長出些許綠草,

石面生出青苔, 經雨水濕潤,其色彩之豐富可以入畫。難怪那麼多文人墨客見此情景大發感慨,留下千古絕唱。古建築本身的色彩樸實而不絢麗,但它們在自然山川、植物的環境中被襯托得分外醒目而清新。徽州地區的鄉村建築,民捨,在周圍青山綠樹的翠竹的襯托下,更顯明郎而清新了。安徽黃山腳下鄉村裡的建築都是白牆黑瓦,色調單一,但它周圍的山川植物形成了豐富的色彩環境。 陽春三月,

油菜花盛開,大地一片金黃.我想象假如到了五月收了菜籽,插上稻身,頃刻間,大地又換上一片翠綠;十月入秋,稻谷成熟待收,近觀一串串稻穗,沉甸甸的,遠望則一片橙黃,如果在早晚的陽光照射下,都變成紅色了;加上近處的橘子、楓葉,更將村莊點綴得萬紫千紅。這黃、這綠、這橙、這紅,加上遠處的青山,近處的綠水,都是大自然的所賦予的,都是只有在農村這個廣闊的天地裡才能獲得的。

從這個意義上講, 鄉土建築這種大環境、大面積的色彩效果在城市裡是見不到的。“庭院深深深幾許”,封建社會發展到了晚期,經濟生活和意識形態都發生了較大的變化,園林藝術日益發展。顯示威嚴莊重的宮殿建築的嚴格的對稱性被打破,迂回曲折、趣味盎然、以模擬和接近自然山林為目標的建築美出現了。宏村北倚雷崗山,東、西有東山、石鼓山,山體植被茂盛,村南地勢開闊,建有大面積的池塘──南湖。村落布局基本上保持座北朝南,村址處於山水環抱的中央,形成枕高山面流水的“枕山、環水、面屏”的理想風水環境。

宏村平面采用“牛”形布局,牛腸──水圳引西溪河入水口,經九曲十彎流經全村,最後注入南湖,充分發揮了其生產、生活、排水、消防和改善生態環境等功能。居民足不出戶,就可以飲用、洗滌、澆園,及至鑿池養魚、植花種草以修養生息。宏村有著類似方格網的街巷系統,用花岡石鋪地,穿過家家戶戶的人工水系形成獨特的水街巷空間。在村落中心以半月形水塘“牛心”──月沼為中心,周邊圍以住宅和祠堂,內聚性很強。最能體現宏村景觀和藝術價值的月沼和南湖水面,映襯著古樸的建築,在青山環抱中依然保持著勃勃生機,更顯宏村獨到的人居環境價值和景觀價值。水、建築、環境是構成宏村明、清民居建築群的三大要素。宏村由水圳、月沼、南湖、水巷和民居“水園”組成的水系網絡,構成水景整體空間特色,水的藝術特性在宏村明、清民居建築群中得到淋漓盡致的發揮。水系對於村落的生態、景觀、環境等方面皆有積極作用,為村落居民創造了良好的生活和生態環境,使村落更秀麗、妩媚、晶瑩、親切。水在宏村充分體現了它的生態價值,實用功能和景觀價值。宏村明、清民居建築群保存基本完好,有書院建築、祠堂建築和眾多的住宅建築及其私家園林,是徽州建築文化的傑出代表。特別是以南湖書院為代表的書院建築,以承志堂為代表的住宅建築 ,以德義堂、碧園為代表的私家園林,反映了14-18世紀徽州儒家文化的昌盛。宏村明、清民居建築群有著樸素、典雅的氣質,充分利用地方材料木、石、磚等進行各種題材的雕刻,以及室內裝飾、庭院陳設和綠化布局,體現了深刻的徽州文化內涵,具有很高的歷史、藝術、科學價值。由於當地氣候溫和、空氣濕潤,適宜植物生長,雷崗山的榛樹林,沿溪、湖畔的楊柳、銀杏等古樹名木與古建築相輝相映,多數民居宅院內結合水園設置花壇、盆景,造景精湛、意趣盎然,是古徽州私家園林的傑作。由於水的活用,賦於村落、宅院以生氣和靈性。水、建築與環境的組合,更能體現村落深厚的文化積澱,體現風水理論指導村落建設布局的綜合價值。宏村水系與古建築及其山水綠化環境的融合,是宏村最重要的歷史標志和文化藝術標志。徜徉在這古老的村落裡,空間有暢通,有阻隔,變化無常,出人意料,可以引動更多的想象和情感,"山重水復疑無路,柳暗花明又一村"。這種仍然是以整體有機布局為特點的園林建築,卻表現著封建後期文人士大夫們更為自由的藝術觀念和審美理想。與山水畫的興起大有關系,它希求人間的環境與自然界更過一步的聯系,它追求人為的場所自然化,盡可能與自然合為一體。它通過各種巧妙的"借景"、"虛實"的種種方式、技巧、使建築群與自然山水的美溝通匯合起來,從而形成一個更為自由也更為開闊的有機整體的美。連遠方的山水也似乎被收進這人為的布局中,山光、雲樹、帆影、江波都可以收入建築之中,更不用說其中真實的小橋、流水、枯籐古樹了。它們的浪漫風味更濃了。但在中國古代文藝中,浪漫主義始終沒有太多越出古典理性的范圍,在建築中,它們也仍然沒有離開平面鋪展的理性精神的基本線索,仍然是把空間意識轉化為時間過程;渲染表達的仍然是現實世間的生活意緒,而不是超越現實的宗教神秘。實際上,它是以玩賞的自由園林(道)來補足居住的整齊屋宇(儒)罷了。細細想來,這次感悟古代建築的過程就是找尋美的過程。美學意義上的“美”並不是一個像茶杯或桌子那樣的實物,決非我們尋找便可得之。照此理解,“美“究意在哪裡呢?是在歷代美學家的頭腦裡?還是在圖書館那卷帙浩繁的美學典籍裡?其實,美總是呈現在我們的生活中,和我們朝夕相伴,只不過我們未察覺而已。因為美的觀念和道理就在包含起居交往勞作這樣普通的生活現象中。往大處說,美學乃是關於我們生活中諸多審美現象的哲學思考;往小處講,這些思考和我們的生活現象關系密切。經過安徽徽州地區黃山腳下一帶的體驗,在“一覽眾山小”的磅礴豪氣中,深深領悟到大自然的偉岸和崇高。從人體的美到服飾的美,從家居裝飾到古建築,美作為常見的現象和人的一種潛在的追求,總是這樣那樣的制約著人們。馬克思曾提出,人和動物不同,因為“人也是按照美的規律來塑造物體”。在馬克思看來,動物無法擺脫“直接的肉體需要的支配”來生產,因而天鵝和鴕鳥各有各的生活范圍和方式,其物種的特定性是預定好的,其生存方式是局限的。人則不同,他是超越性的,因而可以擺脫直接的肉體需要來生產,這就導致了人可以按照任何物種的尺度來生產。於是,美作為人類生活的一種追求便應運而生。所以人們常說:愛美之心,人皆有之。

既然美是生活中的常見現象,那麼,何謂美呢?

我們回到兩千多年前的古希臘,去尋覓美的觀念是如何萌芽的,在希臘,美是一種理想, 一種神聖的、 不可企及的典范,引導著希臘人的生活。美學史上普遍認為,希臘人是西方最早發現美的民族,以至於德國藝術史家溫克爾曼坦言:現在廣泛的美和高雅趣味, 最初是在希臘的天空下形成的, 據說,“米涅瓦神由於這塊土地四季溫和而先於其他各地把它提供給希臘人作為生息之地,以利種靈毓秀。”斯巴達的男青年從小接受角斗和游泳訓練,形體的美是人們的普遍追求;隆重奧林匹克運動會成了展示健美體型和堅強意志的盛會。歷史地看,也許是希臘人最先發現了人體美並大加贊美。他們不但樂於展示自己的身體而且被要求學習繪畫,以便學會敏銳地觀察和判斷人體美。偉大的哲學家蘇各拉底經常前往競技學校向青年人教授如何塑並欣賞人體的美,而偉大的藝術家菲狄亞斯則記錄下美的瞬間,將它們表現在藝術作品中。所以溫克爾曼寫道:“ 任何別的民族都沒有像希臘人那樣使美享受如此的榮譽。因此,在希臘人那裡,凡是可以提高美的東西沒有一點被隱藏起來,藝術家天天耳聞目見,美甚至成為一種功勳。偉大的藝術家宙克西斯就曾要求,如若描述海倫的美,必須要集希臘美女之總和,因此,海倫的美決非個別的美,而是普遍的美和絕對的美。所以我們看到,希臘雕塑中女神的美總是那樣高貴而完滿,神聖而不可企及。溫克爾曼把希臘雕塑的美學風格精辟地描述為“高貴的單純和靜穆的偉大”。西方古典美學把自然看成是藝術的對象,人則是自然最高的造化。所以西方在公元前一、二世紀就產生了象米洛的維納斯這種理想的成熟的人體藝術。中國古典美學則崇尚大自然,把自然山川之美看成是造化鐘神秀,人(包括民居)是自然的一部分。“前不見古人,後不見來者。念天地之悠悠,獨怆然而淚下。”這是因為我國古代傳統美學也是中國哲學的一個有機組成部分,這是從儒、道、佛三家的哲學思想及其相互影響、滲透、交匯中逐步發展,成熟起來的。我國古代美學不但有獨特的社會觀和人生觀,文化觀和藝術觀,還有獨特的自然觀。這種自然觀也在安徽古民居建築上充分地表達出來。西遞和宏村如滄海明珠,孕含於天地精神之間,它充分體現了人生成於自然,回歸於自然這一設計理念。散布在黃山腳下古老的鄉村鎮子中的古建築群,如宏村,西遞,棠樾,屯溪等,很多具有千余年的歷史。正是歲月時光賦予它們以神奇的色彩,使這裡的“五岳朝天”的馬頭牆,“四水歸堂“的天井,粉強黑瓦,幽巷曲徑形成了獨特的民居藝術風格,被譽為世界文化遺產,東方文化的縮影,古民居藝術寶庫。

綜上所述,安徽古建築群“自然美”的表述應該是隱含在建築設計者深層的觀念形態,或者說是一種社會的哲學和美學觀念。從古代建築的形式語言來看,它表述出豐富而深刻的古代觀念形態,這種形式或語言很有價值,因為它直觀地表述出抽象的語義和深刻的哲理。當今,人與環境的問題受到越來越多的關注,有識之士提出一系列的生態環境理論,號召人們重視環境的建設, 治理環境, 防止環境污染,處理好人與自然的關系。從照片上可以看出古代的空間環境觀,著重的是人與空間的和諧,人,建築,自然環境三者的和諧一統.無論是建築布局還是建築本身構成,都與自然統一存在,不是誰征服誰.我國古代人與自然的關系可以從人的生存行為中得到理解,建築物所用這材料,木,竹,石,磚, 瓦以及少量的金屬等, 均取於自然,“美”理可應當於自然”。 當我離開古代民居進入那空曠田野時,不期而然地浸浴著一種恆久的人生感、歷史感和宇宙感。

- 上一頁:重慶釣魚城古建築群宋街復建竣工開街

- 下一頁:安仁古鎮:領略川西建築文化