浙江湖州:江南小城說不盡的故事

日期:2016/12/14 10:24:23 編輯:中國古代建築南太湖清冽的早晨,星星點點的老式水泥木桅帆船在日出柔和的光線中獲得一個個大小不一,精致而經典的剪影。布質船帆上那點破洞,大咧咧地弄出些動靜,葦蕩裡的蒼鹭不堪其擾地驚了起來,刺破湖面薄薄的霧霭,遁到滑膩不堪的巖石上去,依舊縮著長脖子,雕塑般地立著不動。

小城湖州在太湖漁家升帆的呼啦聲中蘇醒,和以船為家的漁民一樣,因濱湖而得名的湖州同樣離不開煙波浩渺的太湖水,軟糯悅耳的吳語,靈秀惠巧的百姓。城、人、水相互成全著,滋養著,笃定而悠然地走過了漫長的二十多個世紀。

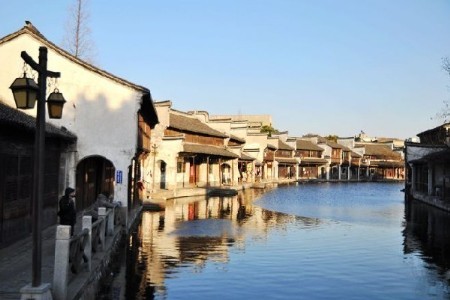

小鎮南浔:風流總被雨打風吹去

穿過昏暗且混雜著機油味道的樓道,站在鎮裡一處破舊髒亂的倉房樓頂,南浔百間樓鱗次栉比的風火牆即可一覽無余。這個鋪滿瀝青的舊樓頂是看南浔全景最好的角度,沒有之一。高度帶來的立體感逐漸迷離了時間的斑駁,只有船娘的木槳弄開些許漣漪,才拽回到現實的空間裡。雨很大,砸在瓦片上噼裡啪啦地響,雨點甚至在石板路上濺起薄薄的水幕,雨為江南魂,過猶不及,並不是想象裡江南的味道。

南浔古鎮

但這裡是江南真正意義上的臨水而居,四百多米長的青石板路,講述著“百間樓”的演義:明代禮部尚書董份歸隱南浔後,其孫子與南浔白華樓主茅坤的孫女結親,迎接新娘的時候,茅坤家嫌堂堂董尚書家裡的房子不夠寬敞,就遣媒人對董家人說,女方有一百個陪嫁的婢女,你家太小,住不下。老尚書笑言,不妨,我馬上造一百間樓,給你家每名婢女住一間。遂依河而建,立屋百余間,故曰“百間樓”。

“四象”、“八牛”、“七十二只金黃狗”這是南浔坊間以財富多寡來稱呼鎮上的江南四巨富、八位大富以及繁若星辰的大小財主們。一個多世紀前,憑借中國近代最大的絲商群體,南浔在清代末年成為巨賈雲集的全國蠶絲貿易中心。“湖州一城,不抵南浔半鎮”並不是民間的演義。事實上,在明代萬歷至清代中葉,南浔已然“耕桑之富,甲於浙右”,其得以成為江浙雄鎮,幾乎完全依賴蠶絲業和缫絲業。

財富英雄之外,南浔歷來不缺文人墨客。自從南宋淳祐十二年(1252),南林、浔溪兩鎮各取名字中的第一字,合建為南浔鎮以來,崇儒尚文的民風為南浔贏得了“九裡三閣老,十裡兩尚書”的美譽,宋以降,南浔出過41個進士,56人赴京為官。而今,南浔籍的兩院院士亦有8人之多,文風、文雲之盛,冠絕江南。財富與文化,使南浔擁有了濃得難以化解的歷史積澱和厚重的人文孑遺。在這樣的小鎮裡閒逛,腳下隨意踩著的青石板都可能會有一段冗長的演義。

古橋、老宅,江南古村不變的篇章奢靡至極終要歸於平淡。白日裡,小蓮莊裡人喧衣錦,暮色緊時,眾人皆猢狲散。朱門一關,僅入口處孤燈一盞,落葉聞聲,滿園寂寥,誰還記得當年的觥籌交錯、揮斥方遒?倒是百間樓閱盡人間煙火,尋常巷陌,三餐一宿,最耐得歲月消磨。靈動精巧的卷洞門組成騎式長街裡傳來了自行車清脆的鈴铛聲,下班的人們在沿河的長廊裡趕路,說是趕路,卻也是不緊不慢,一如小鎮與世無爭的生活節奏。驟雨初歇,各家的煤餅爐子擺到了河埠頭上,主婦們張羅著鍋裡的菜……一河兩岸,隔岸觀景,相看兩不厭。蜿蜒不見盡頭的過街卷洞門或枕河人家小屋裡橘黃色的燈光,並不亮堂,但“家”的味道卻滿滿當當。

古村荻港 桑葉蠶絲可頤家

67歲的荻港村民章榮毛和老伴在自家的老屋的二樓侍弄著今年第一季蠶寶寶,已經有200多歲的舊屋似乎不堪重負地發出咯吱聲,混雜著蠶食桑葉的沙沙聲,在老章聽來,這或許就是世間最悅耳的聲音。

荻港村

同樣的聲音會在這個千年古村落的每一處院落響起,魚、稻、桑、蠶,本就是江南文化的根須,小村不疾不徐地按著自己的步調前行,榮辱不爭,不被觊觎,像那條蜿蜒過村的小溪,波瀾不驚,只有水面上的浮萍才能洩露它的行蹤。

同樣蜿蜒的是沿溪而立的長廊和條凳,一架鳥籠诠釋出了生活的意趣,鹩哥居然也是滿口土話,逗人捧腹。條凳上總會有老人們閒坐,家長裡短自不必說,蠶繭的價格總會引來話題。蠶桑足可頤家,在這樣的江南小村裡,家裡不養幾張蠶寶寶是不能想象的。往大裡說,雪白的繭子,是家庭重要的經濟來源,從小處看,絲綿被是家家戶戶必備的生活用品,娶妻嫁女,怎麼著也得預置上幾床。

古老的宅子裡,滿滿當當地都是油菜梗,那是為蠶結繭用的,村民們稱之為“上山”。蠶“上山”了,也就意味著距離今年第一次收繭子“開秤”的時候也不遠了。這是村裡的頭等大事,一大早,蠶農們拾掇好自己的繭子,或挑擔,或撐船,或踏車,晶瑩剔透的繭子在各種盛器裡閃爍著。繭站就在河邊的老廠房裡,水泥的五角星和模糊的標語顯示著它的年紀,蠶農小心翼翼地吧繭子送進滿是鐵銹的窗口,倒進竹匾裡。然後便是測濕度,稱重,拿卡片。50公斤一擔的繭子,換得一張薄薄的紙卡片,而這張卡片能換來二千多元的紙幣,那是辛勞幾個月的報酬。蠶農們仔細點著鈔票,盤算著家裡的開銷,算計著下一季蠶種的數目……

然後,河邊又會響起主婦們刷竹匾的“刷刷”聲,准備著養第二季蠶,古村的石橋上又將曬起油菜梗,在秋天“桂花蠶”結束之前,這樣的場景會在小村持續著,重復著。就像村裡的石拱橋、石板路、風火牆,它們會老去,但傳統文化和生活方式的接力將會在適合它的環境中延續下去。

收蠶繭,“開秤”的日子,對於江南古村的蠶農來說並不亞於傳統節日周邊逛逛:安吉竹海、太湖蘆蕩、莫干山、德清下渚湖、長興十裡銀杏長廊都很值得順道游覽。

- 上一頁:武隆仙女山喊你端午去耍

- 下一頁:湖南鳳凰 守候千年的古城