蒙藏漢民族形式的混容-河北承德外八廟(清)

日期:2016/12/15 2:05:37 編輯:古代建築史承德位於北京通往內蒙的要道上,又是清代帝王避暑的地方,自十八世紀初,就在這裡修建離宮,稱為“避暑山莊”。

|

|

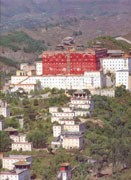

普陀宗乘之廟 |

在離宮東面和北面的丘陵地帶,先後建造了十一座喇嘛廟,因有八座隸屬清廷理藩院管理,而其處塞外,故俗稱“外八廟”。它們是溥仁寺(公元1713年建)、普寧寺(公元1755年建)、溥 寺(1760年)、安遠廟(1764年)、普樂寺(1766年)、普陀宗乘廟(1771年)、殊象寺(1774年)、須彌福寺廟(1780年)。

這些廟宇風格各異,氣勢恢宏,散布在避暑山莊東面和北面的山巒坡地,眾星捧月般拱衛在避暑山莊周圍,其占地面積四十多萬平方米,為我國規模最大的古寺廟建築群體之一。自康熙五十二年(1713年)營溥仁寺、溥善寺,到乾隆四十五年(1780年)須彌福壽之廟落成,前後歷時六十多年。現完整保存下來的有七座。

除了溥仁寺和殊像寺外,都在不同程度上吸取或模仿蒙、藏民族的建築形式。現以普陀宗乘廟為例。

|

|

普陀宗乘之廟碑廳 |

普陀宗乘之廟俗稱布達拉宮,位於避暑山莊北方獅子溝北山崗上,占地面積為220,000平方米,是外八廟中規模最大的一座寺廟。

該廟仿西藏布達拉宮興建,整個建築分布在山坡之上,大致為三部。前部有山門,門前有石獅一對,其後為碑亭,碑亭有石碑三通。碑亭後為五塔門,門前有石象一對。

|

|

普陀宗乘之廟五塔門與石象 |

五塔門上的五塔統稱喇嘛塔,每塔均由塔基、塔身、塔剎三部分組成。塔身飾佛龛有時輪金剛咒,即六字真言經,塔剎由相輪、承露盤、月、日、火焰組成。相輪十三層代表佛教十三天,亦寓意吉祥,月日表示陰陽交感產生甘露到承露盤入寶瓶中,火焰象征佛教興旺。據藏傳佛教密宗理論,每座塔的顏色和裝飾分別代表五行、五智及五方尊佛,從右至左依次為黑色塔。代表“風”。白色塔代表“水”,黃色塔代表“土”,綠色塔代表“空”,紅色塔代表“火”,其前部建築基本對稱,過琉璃牌坊至大紅台為中部,琉璃牌坊摹北海小西天“須彌春”所建,這裡以白台為主。白台以青磚作邊,鑲以紅色盲窗,有些白台上建有小殿堂。寺廟後部大紅台,為主體建築,它通高43米,建築在片麻巖石基上。四周群樓環抱,形成一個密閉的空間,外側飾以藏式盲窗。台中為方七間的“萬法歸一"殿。殿內迎門是琺琅菩提塔,中央佛龛內供釋迦牟尼像,經座後供文殊、普賢等,東西及南側皆供有精致銅佛像。“萬法歸一”殿及東邊的落迦勝境殿“權衡三界”亭均為鎏金銅瓦頂。

該廟內計有大小建築60處,布局靈活,又不失莊嚴肅穆,表現了較高的建築藝術水平。

- 上一頁:最大的喇嘛教寺院-拉薩布達拉宮(清初)

- 下一頁:藏傳佛教博物館-雍和宮