重游童年舊地 一位中年攝影師的懷舊情結

日期:2016/12/14 9:53:48 編輯:古代建築史

在我兒時的記憶裡,一進入山西高都,映入眼簾的情景可以用一個字來形容就是“舊”。舊廟宇、舊房子、舊街道、舊集市。但這個舊與河南農村的情況有所不同。一是河南農村一個村莊裡一般沒有像樣的廟宇。二是河南農村的房子文革前大多是毛草房、土坯房,幾十年、上百年的青一色磚瓦應房不多。三是高都村的集市街道有兩裡長,商鋪一個挨一個,其繁華程度不亞於城市街道的繁華區。

上圖,高都東西有一條主要街道。這是我站在高都中間街道的西邊向東拍攝的主要商業街情況。從照片可以看出,這條街道百年以上的老房子還保存著很大一部分。

上圖,高都主要商業街的中部。現在晉城市澤州縣高都鎮在村北邊修了新的行政區,商鋪們大部分搬到北街了,高都古城的商鋪日漸衰落,商鋪還有,但明顯客人少了許多。文革前,這裡每到上午總是人流不息,熙熙攘攘,附近十裡八村的人們都到這裡買東西,是重要商品集散地。

這些商鋪的門面房,有的是石柱作頂梁柱形成商鋪的走廊,有的沒有走廊,直接開門做生意。但青一色的二層青磚樓房使我不僅想到,幾百年、百十年前,我國還處在半封建半殖民地社會,社會生產力十分低下,他們要蓋成這樣的房子得花多少銀子啊!這絕不是一般的人能蓋起的!

上圖,賣肉的店鋪。

上圖,前面是商鋪,後面是住人的院落。

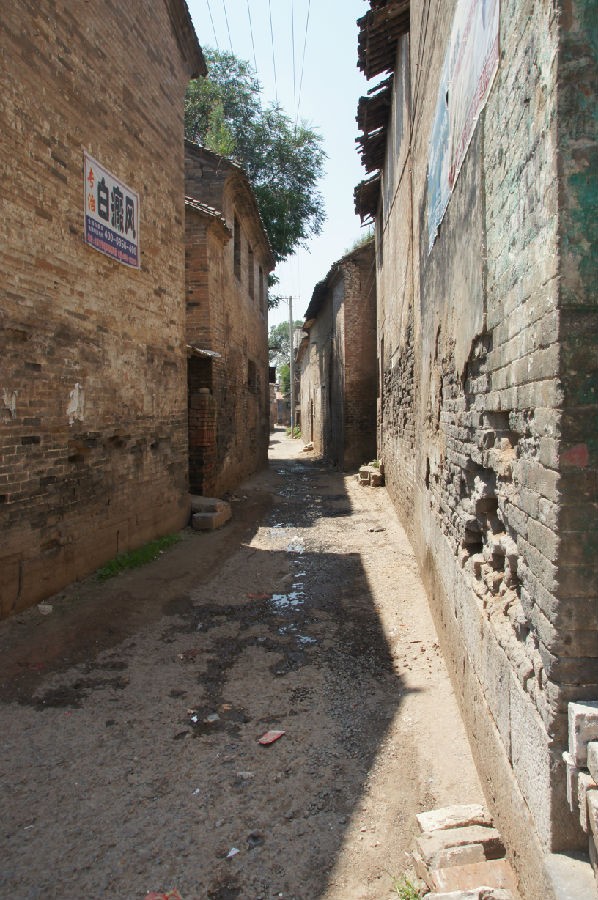

上圖,高都街上的小巷。據說高都街有小巷七十二條。

上圖,古民房圖片一。

上圖,古民房圖片二。

上圖,古民居圖片四。

上圖,古民居圖片五。

上圖,古民居圖片六。

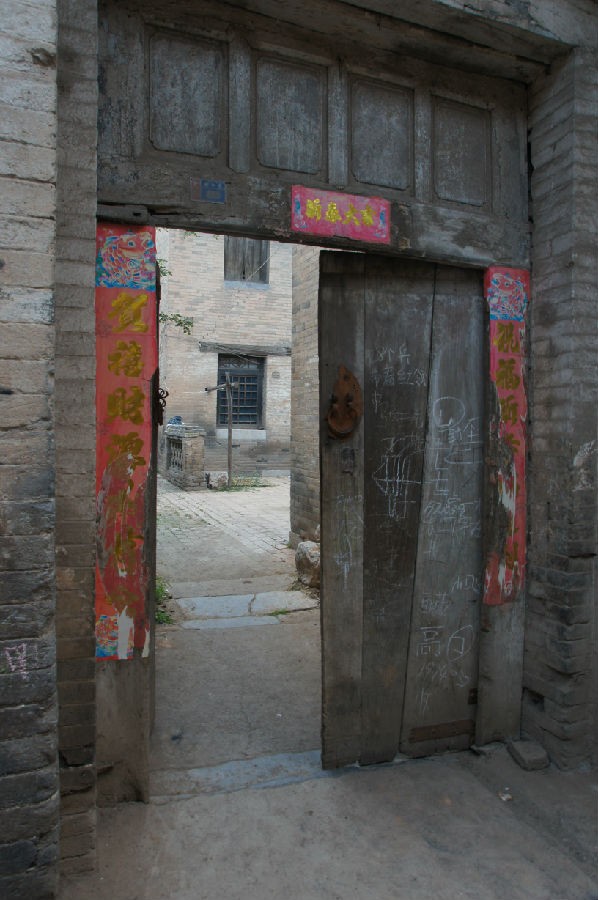

上圖,古民居圖片七,保存尚好的古民居。

上圖,古民居圖片八,衰敗的古民居。

上圖,古民居圖片九,現在的年輕人不願住老房子,他們或搬到新蓋的房子裡去,或到城裡居住了,一些院落很久沒有人來過了。

上圖,高都的寺廟。位於高都主商業街西邊的玉皇廟。文革時公社所在地。在高都古城,類似這樣的寺廟東西南北有好幾個。

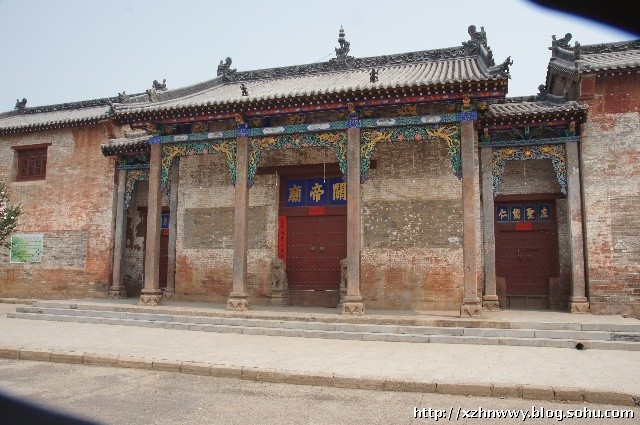

上圖,高都古城南邊的關帝廟。以前是小學校。

上圖,居民家中的宗教設施。

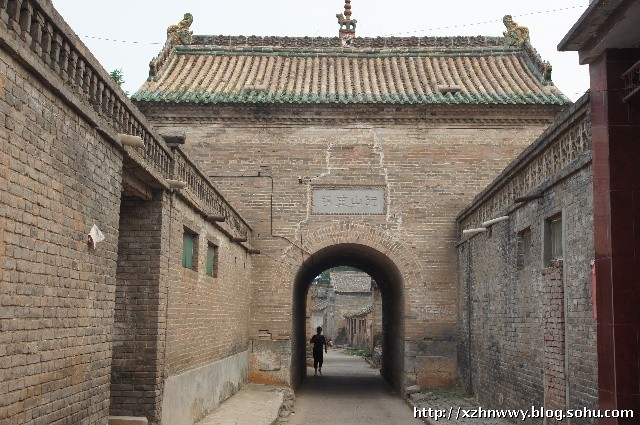

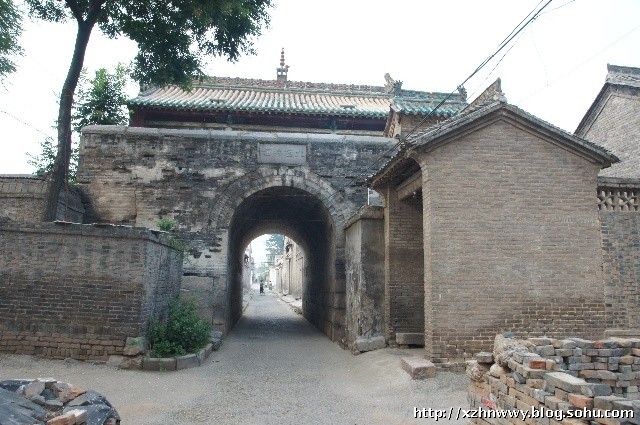

上圖,高都古城的城市設施。是不是古城牆的門樓就不得而知了。上面寫著:“行山重鎮”幾個字。

上圖,高都城市設施門樓。上面寫著“北極騰輝”。

幾十年過去了。再到高都,對高都的認識又有了變化。最深刻的認識是高都絕不是一般的村落,歷史上他一定有什麼說法。 回到焦作以後,我上網查了一下有關高都歷史的說法。 高都的歷史淵源,最早可上溯至公元前的17世紀初年。相傳,早在我國商周之前的夏朝後期,因商湯王伐桀,迫使夏桀王由原都安邑遷至於高都。據說,當時桀王和愛妃妹喜就住在村南垂棘山的天然石洞裡,古時洞口處還留有“夏桀王遷都處”的石刻大字。現在的保伏寨和垂棘山周圍曾是夏朝都城的中心區域。其春秋之前曰垂都,戰國以後叫高都,此稱一直延續至今。建國後,考古學家在高都遺址發現了大量的石斧、石鏟、骨錐、陶片及動物遺骸,確認屬仰韶文化時期,因此定為省級文物重點保護單位。可見,高都悠遠的歷史不僅僅只是一個傳說而已。

公元前221年,秦始皇統一中國,高都開始設縣治,隸屬於上黨郡,所轄原晉城、高平、陵川三個縣的地域。北魏永安二年(公元529年)設置高都郡,轄高都、陽阿二縣,其縣郡治所先後歷經800多年,一直到唐代初期。公元629年,唐朝設立晉城縣,高都從此成為村鎮,歸屬晉城縣管轄。幾百年來,高都憑借其丹河流域優越的經濟地位和交通的便利,成為晉城東北部的政治文化中心和晉、高、陵三縣的重要商品集散地。

明清時期,高都鎮東到東岳廟,西至五虎閣,一條大街橫貫東西,兩旁店鋪盛時有200多家。從銀樓、布店、當鋪、食鹽等日用雜貨店,到手工業產品和農副產品無所不有。此外,還在大十字和西門口專門設立有糧食交易市場,從米面到五谷雜糧樣樣齊全。尤其當地豐富的煤炭和鐵貨以及做工精細的手工業品,曾吸引了周邊地區乃至全國各地的商客駝幫,他們從外地運來布匹、煤油、食鹽等,運走當地的煤炭、鐵貨和手工業品。當時的古鎮是一派繁盛景象。

高都悠久的歷史文化,使鎮內的寺、院、閣、館等古建築極為豐富。當時不僅建有十大廟宇、七座閣樓,而且在鎮的東、西、南、北還建有四座高聳的城門,城門上方分別镌刻著“行山重鎮”、“晉城關防”、“冀南領袖”、“豫北屏障”的匾額。由於高都歷史上所處的政治和戰略地位,從北魏至五代十國,據說有十多位皇帝曾先後光臨過高都鎮。現鎮內一些古老建築仍以皇帝的“行宮”所命名,如鎮西南的“東宮”、“西宮”和“宮上”等幾處院落,雖然其建築已殘缺不全,但徜徉其中,幽深的宅院仍散發著蒼古的冷峻與威嚴。

鎮內至今保存最完整的古建有村東的東岳廟。該廟創建於金大定年間(公元1161—1189年),為一進兩院。主要建築有山門、天齊殿、拜亭、配殿和兩側廊庑等,占地面積1800平方米。主殿天齊殿面闊三間,進深六椽,單檐歇山頂,琉璃瓦脊,殿頂復布瓦。檐下斗拱簡潔,殿內梁架規整。門檻立頰,門楣為石作,上雕線刻荷花、牡丹、化生童子等圖案。殿前月台上建卷棚拜亭一座。殿內正中為一磚砌神台,上面供奉有神像五尊,其主尊為唐代加號為“天齊”的東岳大帝神。神台基座為束腰須彌式,磚雕有多種花卉圖案,十分雅致和精美。被山西省公布為重點文物保護單位。

位於高都南門外的“萬年橋”,修於清代乾隆四十八年(公元1783年)。該橋設計美觀,風格獨特,橋身為厚石砌築,四墩三孔,全長23.5米,每孔5.6 米。橋石用鐵楔加固。四個橋墩各雕有石牛一頭,以鎮河水泛濫,造福村民。五十年前,這裡還是風光無限,橋下河水深丈余,並清澈見底。後由於河床逐步淤塞無人清理,雖然車馬行旅尚能通行,但已是石牛淹沒,橋孔被埋,萬年橋已無當年的雄姿和氣勢。目前高都鎮保存較為完好的明清大院,主要有南街的“宮上院”和保福村的“廳堂院”、“任家院”、“順興堂”以及善獲村的“程家八卦院”。“廳堂院”、“任家院”坐落於保福村主街的路北。大門均建在六層青石台基上,門檐下雕刻著精美的木雕,門頂置閣樓,通道的左右和北面分別建有二到三處內院,其門飾、窗棂做工都很精細,為高都鎮民居建築的精品。善獲村的“程家八卦院”,為清代中葉建築。其中兩處院建在村街路北,三處院建在大院巷東的高崗上,由遠而望,連片的古房鱗次栉比,氣勢巍峨。這幾處院落形制相同,北樓和南樓面闊只有三間,而東西樓卻長達六間,房主人出於風水需要,又在院中打上矮小的花牆,顯得院落高大寬闊,古樸莊嚴。古鎮的千年歷史,遺存下大量的文物古跡,條條幽深的老街古巷,座座典雅的民居古建顯示著歲月的滄桑。雖然目前高都的人居環境和建築格局已有所改變,但仍保留著自己原有一些人文特色和風貌,這對於古文明傳承和今後的開發,都是件令人慶幸的事。

從資料來看,古城高都不是現在的自然村,還包括有周邊的幾個村落。她不僅有過都城的輝煌,也有過800多年的縣治所在地的經歷,還有過長期的商業、文化交流中心的地位。長期的經濟發達和商業繁榮造就了現在的高都。一座座深宅大院,一個個商業門面,古老的廟宇,陳舊的城門,演義著多少悲歡離合?記載著無數歷史傳說。

這次重游高都,有一個企盼是希望高都能夠保持原貌,最好是能夠由政府或社會各方面出資,對破舊院落進行修復,要修舊如舊,不要再增加現代建築。讓這個千年古鎮重新換發生機。

|

|

這些商鋪的門面房,有的是石柱作頂梁柱形成商鋪的走廊,有的沒有走廊,直接開門做生意。但青一色的二層青磚樓房使我不僅想到,幾百年、百十年前,我國還處在半封建半殖民地社會,社會生產力十分低下,他們要蓋成這樣的房子得花多少銀子啊!這絕不是一般的人能蓋起的!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

保存到相冊

保存到相冊

|

|

|

|

|

|

幾十年過去了。再到高都,對高都的認識又有了變化。最深刻的認識是高都絕不是一般的村落,歷史上他一定有什麼說法。 回到焦作以後,我上網查了一下有關高都歷史的說法。 高都的歷史淵源,最早可上溯至公元前的17世紀初年。相傳,早在我國商周之前的夏朝後期,因商湯王伐桀,迫使夏桀王由原都安邑遷至於高都。據說,當時桀王和愛妃妹喜就住在村南垂棘山的天然石洞裡,古時洞口處還留有“夏桀王遷都處”的石刻大字。現在的保伏寨和垂棘山周圍曾是夏朝都城的中心區域。其春秋之前曰垂都,戰國以後叫高都,此稱一直延續至今。建國後,考古學家在高都遺址發現了大量的石斧、石鏟、骨錐、陶片及動物遺骸,確認屬仰韶文化時期,因此定為省級文物重點保護單位。可見,高都悠遠的歷史不僅僅只是一個傳說而已。

公元前221年,秦始皇統一中國,高都開始設縣治,隸屬於上黨郡,所轄原晉城、高平、陵川三個縣的地域。北魏永安二年(公元529年)設置高都郡,轄高都、陽阿二縣,其縣郡治所先後歷經800多年,一直到唐代初期。公元629年,唐朝設立晉城縣,高都從此成為村鎮,歸屬晉城縣管轄。幾百年來,高都憑借其丹河流域優越的經濟地位和交通的便利,成為晉城東北部的政治文化中心和晉、高、陵三縣的重要商品集散地。

明清時期,高都鎮東到東岳廟,西至五虎閣,一條大街橫貫東西,兩旁店鋪盛時有200多家。從銀樓、布店、當鋪、食鹽等日用雜貨店,到手工業產品和農副產品無所不有。此外,還在大十字和西門口專門設立有糧食交易市場,從米面到五谷雜糧樣樣齊全。尤其當地豐富的煤炭和鐵貨以及做工精細的手工業品,曾吸引了周邊地區乃至全國各地的商客駝幫,他們從外地運來布匹、煤油、食鹽等,運走當地的煤炭、鐵貨和手工業品。當時的古鎮是一派繁盛景象。

高都悠久的歷史文化,使鎮內的寺、院、閣、館等古建築極為豐富。當時不僅建有十大廟宇、七座閣樓,而且在鎮的東、西、南、北還建有四座高聳的城門,城門上方分別镌刻著“行山重鎮”、“晉城關防”、“冀南領袖”、“豫北屏障”的匾額。由於高都歷史上所處的政治和戰略地位,從北魏至五代十國,據說有十多位皇帝曾先後光臨過高都鎮。現鎮內一些古老建築仍以皇帝的“行宮”所命名,如鎮西南的“東宮”、“西宮”和“宮上”等幾處院落,雖然其建築已殘缺不全,但徜徉其中,幽深的宅院仍散發著蒼古的冷峻與威嚴。

鎮內至今保存最完整的古建有村東的東岳廟。該廟創建於金大定年間(公元1161—1189年),為一進兩院。主要建築有山門、天齊殿、拜亭、配殿和兩側廊庑等,占地面積1800平方米。主殿天齊殿面闊三間,進深六椽,單檐歇山頂,琉璃瓦脊,殿頂復布瓦。檐下斗拱簡潔,殿內梁架規整。門檻立頰,門楣為石作,上雕線刻荷花、牡丹、化生童子等圖案。殿前月台上建卷棚拜亭一座。殿內正中為一磚砌神台,上面供奉有神像五尊,其主尊為唐代加號為“天齊”的東岳大帝神。神台基座為束腰須彌式,磚雕有多種花卉圖案,十分雅致和精美。被山西省公布為重點文物保護單位。

位於高都南門外的“萬年橋”,修於清代乾隆四十八年(公元1783年)。該橋設計美觀,風格獨特,橋身為厚石砌築,四墩三孔,全長23.5米,每孔5.6 米。橋石用鐵楔加固。四個橋墩各雕有石牛一頭,以鎮河水泛濫,造福村民。五十年前,這裡還是風光無限,橋下河水深丈余,並清澈見底。後由於河床逐步淤塞無人清理,雖然車馬行旅尚能通行,但已是石牛淹沒,橋孔被埋,萬年橋已無當年的雄姿和氣勢。目前高都鎮保存較為完好的明清大院,主要有南街的“宮上院”和保福村的“廳堂院”、“任家院”、“順興堂”以及善獲村的“程家八卦院”。“廳堂院”、“任家院”坐落於保福村主街的路北。大門均建在六層青石台基上,門檐下雕刻著精美的木雕,門頂置閣樓,通道的左右和北面分別建有二到三處內院,其門飾、窗棂做工都很精細,為高都鎮民居建築的精品。善獲村的“程家八卦院”,為清代中葉建築。其中兩處院建在村街路北,三處院建在大院巷東的高崗上,由遠而望,連片的古房鱗次栉比,氣勢巍峨。這幾處院落形制相同,北樓和南樓面闊只有三間,而東西樓卻長達六間,房主人出於風水需要,又在院中打上矮小的花牆,顯得院落高大寬闊,古樸莊嚴。古鎮的千年歷史,遺存下大量的文物古跡,條條幽深的老街古巷,座座典雅的民居古建顯示著歲月的滄桑。雖然目前高都的人居環境和建築格局已有所改變,但仍保留著自己原有一些人文特色和風貌,這對於古文明傳承和今後的開發,都是件令人慶幸的事。

從資料來看,古城高都不是現在的自然村,還包括有周邊的幾個村落。她不僅有過都城的輝煌,也有過800多年的縣治所在地的經歷,還有過長期的商業、文化交流中心的地位。長期的經濟發達和商業繁榮造就了現在的高都。一座座深宅大院,一個個商業門面,古老的廟宇,陳舊的城門,演義著多少悲歡離合?記載著無數歷史傳說。

這次重游高都,有一個企盼是希望高都能夠保持原貌,最好是能夠由政府或社會各方面出資,對破舊院落進行修復,要修舊如舊,不要再增加現代建築。讓這個千年古鎮重新換發生機。

- 上一頁:走訪朱家裕古村篆刻手藝人

- 下一頁:上清古鎮上那些手藝人

熱門文章

熱門圖文