楓泾古鎮:濃郁古風 回憶童年舊時光(組圖)

日期:2016/12/15 23:05:21 編輯:古代建築 楓泾古鎮

楓泾古鎮

論名氣,楓泾不及周莊西塘烏鎮。也許正因如此,我們得以清閒一游。

國內的古鎮、仿古鎮、文化街在近幾年如雨後筍間湧現。冠以古鎮之名,行商業街之實。仿古景點的同質化已成了旅游開發的通病。鎮內原生態居民紛紛遷出,只剩下古鎮的軀殼和進駐的商販更是讓古鎮的文化遭到斷筋割脈般的傷害。在這些“古鎮”上轉一轉可以買到全國其余“古鎮”上買到的所有東西,何來的當地特色?

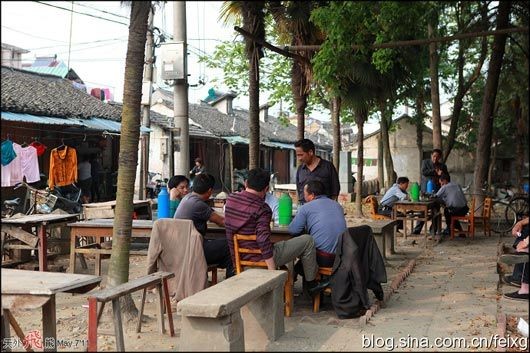

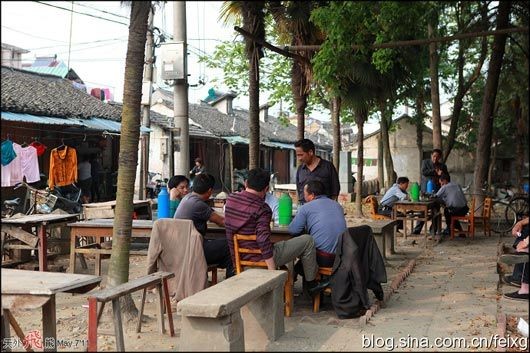

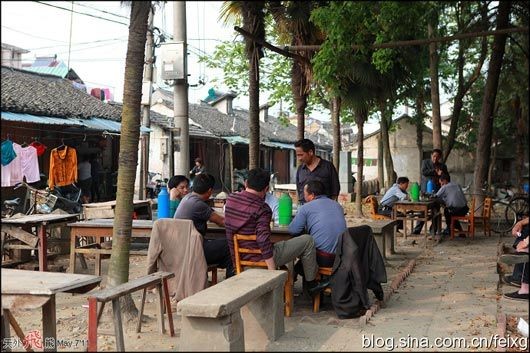

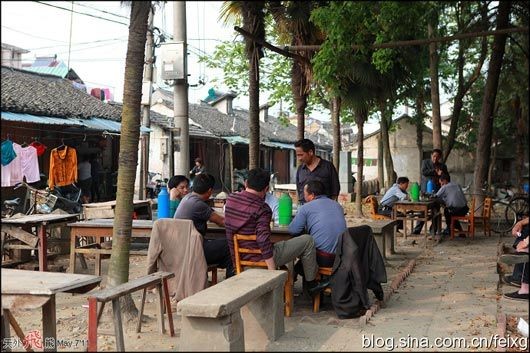

淳樸的原著民

淳樸的原著民

相比而言,楓泾的情況似乎好一些。首先整修的范圍相對有限。大多數地方還保留上世紀的模樣。而且原住民基本上都在,人間煙火都在。村民聚在一起吃喝聊天,不像古鎮,也不像商業街,更像是農家樂。

午後的閒散時光

午後的閒散時光

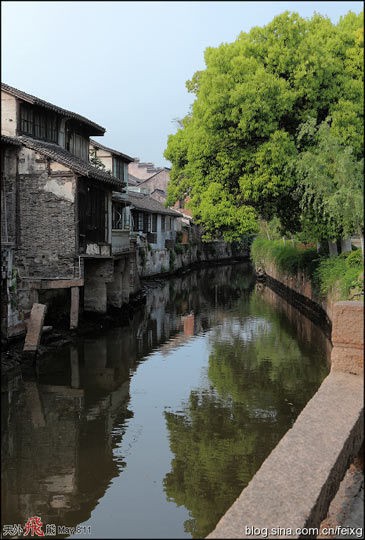

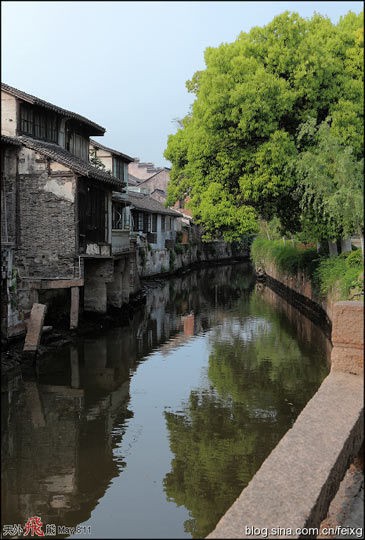

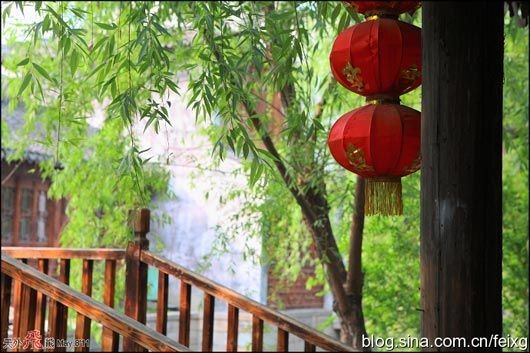

古鎮綠化不錯。能讓人想起了童年的生活與時光。相傳這裡是越國和吳國的邊界。小橋流水,燈籠高掛。

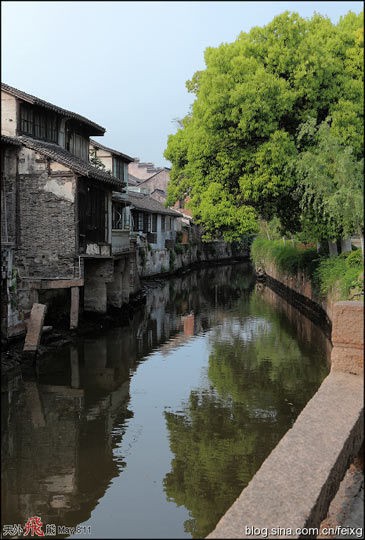

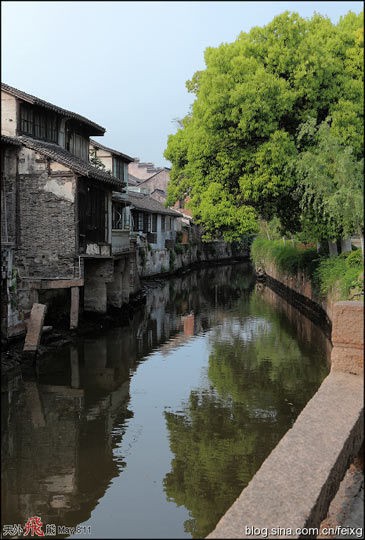

景色清幽

景色清幽

又見記憶中的木板門。當年在家鄉隨處可見的木板門,如今真的只能在景區裡見到了。就像曾經隨處可見的動物,如今只能在動物園裡見到了一樣。看來經濟建設的的代價不僅是生態鏈,還有我們的歷史和文化。

楓泾古鎮

楓泾古鎮

論名氣,楓泾不及周莊西塘烏鎮。也許正因如此,我們得以清閒一游。

國內的古鎮、仿古鎮、文化街在近幾年如雨後筍間湧現。冠以古鎮之名,行商業街之實。仿古景點的同質化已成了旅游開發的通病。鎮內原生態居民紛紛遷出,只剩下古鎮的軀殼和進駐的商販更是讓古鎮的文化遭到斷筋割脈般的傷害。在這些“古鎮”上轉一轉可以買到全國其余“古鎮”上買到的所有東西,何來的當地特色?

淳樸的原著民

淳樸的原著民

相比而言,楓泾的情況似乎好一些。首先整修的范圍相對有限。大多數地方還保留上世紀的模樣。而且原住民基本上都在,人間煙火都在。村民聚在一起吃喝聊天,不像古鎮,也不像商業街,更像是農家樂。

午後的閒散時光

午後的閒散時光

古鎮綠化不錯。能讓人想起了童年的生活與時光。相傳這裡是越國和吳國的邊界。小橋流水,燈籠高掛。

景色清幽

景色清幽

又見記憶中的木板門。當年在家鄉隨處可見的木板門,如今真的只能在景區裡見到了。就像曾經隨處可見的動物,如今只能在動物園裡見到了一樣。看來經濟建設的的代價不僅是生態鏈,還有我們的歷史和文化。

楓泾古鎮

楓泾古鎮

論名氣,楓泾不及周莊西塘烏鎮。也許正因如此,我們得以清閒一游。

國內的古鎮、仿古鎮、文化街在近幾年如雨後筍間湧現。冠以古鎮之名,行商業街之實。仿古景點的同質化已成了旅游開發的通病。鎮內原生態居民紛紛遷出,只剩下古鎮的軀殼和進駐的商販更是讓古鎮的文化遭到斷筋割脈般的傷害。在這些“古鎮”上轉一轉可以買到全國其余“古鎮”上買到的所有東西,何來的當地特色?

淳樸的原著民

淳樸的原著民

相比而言,楓泾的情況似乎好一些。首先整修的范圍相對有限。大多數地方還保留上世紀的模樣。而且原住民基本上都在,人間煙火都在。村民聚在一起吃喝聊天,不像古鎮,也不像商業街,更像是農家樂。

午後的閒散時光

午後的閒散時光

古鎮綠化不錯。能讓人想起了童年的生活與時光。相傳這裡是越國和吳國的邊界。小橋流水,燈籠高掛。

景色清幽

景色清幽

又見記憶中的木板門。當年在家鄉隨處可見的木板門,如今真的只能在景區裡見到了。就像曾經隨處可見的動物,如今只能在動物園裡見到了一樣。看來經濟建設的的代價不僅是生態鏈,還有我們的歷史和文化。

楓泾古鎮

楓泾古鎮

論名氣,楓泾不及周莊西塘烏鎮。也許正因如此,我們得以清閒一游。

國內的古鎮、仿古鎮、文化街在近幾年如雨後筍間湧現。冠以古鎮之名,行商業街之實。仿古景點的同質化已成了旅游開發的通病。鎮內原生態居民紛紛遷出,只剩下古鎮的軀殼和進駐的商販更是讓古鎮的文化遭到斷筋割脈般的傷害。在這些“古鎮”上轉一轉可以買到全國其余“古鎮”上買到的所有東西,何來的當地特色?

淳樸的原著民

淳樸的原著民

相比而言,楓泾的情況似乎好一些。首先整修的范圍相對有限。大多數地方還保留上世紀的模樣。而且原住民基本上都在,人間煙火都在。村民聚在一起吃喝聊天,不像古鎮,也不像商業街,更像是農家樂。

午後的閒散時光

午後的閒散時光

古鎮綠化不錯。能讓人想起了童年的生活與時光。相傳這裡是越國和吳國的邊界。小橋流水,燈籠高掛。

景色清幽

景色清幽

又見記憶中的木板門。當年在家鄉隨處可見的木板門,如今真的只能在景區裡見到了。就像曾經隨處可見的動物,如今只能在動物園裡見到了一樣。看來經濟建設的的代價不僅是生態鏈,還有我們的歷史和文化。

古風濃郁

古風濃郁

一葉輕舟,在水面上劃出美麗的弧線。因為游客不多,所以水面沒有那麼多繁忙和喧鬧的游船。小鎮美景。遠遠的大煙囪告訴我們,古鎮雖美,卻有邊界。古鎮裡的巷子好窄。只能容下三輛並行的摩托車。

寧靜的水鄉

寧靜的水鄉

想起去年世博時游西塘,可以用無數下腳來形容。那次差點毀了對古鎮的美好印象。

在這裡逛累了,就找個最好的臨河的位置坐下來,喝點茶,享受一個難得清靜的下午。人生,必須有張有弛。休息,只是為了明天走更遠的路。

酒香不怕巷子深

酒香不怕巷子深

不覺中日已偏西。大家共進晚餐,相談甚歡。宴畢,夜幕中的楓泾改變了模樣。沒有想像中的燈火輝煌,卻更加靜谧。(文章來源:天外飛熊的博客)

人生,必須有張有弛。休息,只是為了明天走更遠的路

人生,必須有張有弛。休息,只是為了明天走更遠的路

關於上海楓泾古鎮

中國歷史文化名鎮,新滬上八景之一,古鎮楓泾,地處上海西南。歷史上,她因地處吳越交匯之處,素有吳越名鎮之稱;如今,她與滬浙五區縣交界,是上海通往西南各省的最重要的“西南門戶”。楓泾為典型的江南水鄉古鎮。古鎮周圍水網遍布,鎮區內河道縱橫,橋梁有52座之多,現存最古的為元代致和橋,據今有近700年歷史。鎮區規模宏大,全鎮有29處街、坊,84條巷、弄。至今仍完好保存的有和平街、生產街、北大街、友好街四處古建築物,總面積達48750平方米(不包括其他街區保存的古建築物)。是上海地區現存規模較大保存完好的水鄉古鎮。