觀音道場 聖境普陀 興衰榮辱與成敗

日期:2016/12/14 18:49:13 編輯:古代建築史

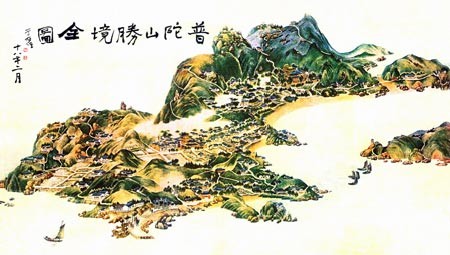

史籍中關於普陀山觀音道場的記載,最早見於《大悲心陀羅尼經》:“一時佛在補陀洛迦山,觀世音宮殿莊嚴道場中。”《華嚴經》曰:“南方有山,名補怛洛迦,彼有菩薩,名觀自在……”元大德《昌國州圖志》載:唐大中元年(847),“有梵僧來潮音洞前燔十指,指盡,親見大士說法,授予七色寶石,靈感始啟。”普陀山上供奉觀音聖像,相傳始於日僧慧锷留不肯去觀音像和創不肯去觀音院。

普陀山自創不肯去觀音院後,歷經千年滄桑,道場代有興廢。

唐至五代,屬普陀佛教初創階段。

北宋乾德五年(公元967),命內侍王貴送香幡到山供奉;元豐三年(1080),內殿承旨王舜封出使三韓(朝鮮),歸途遇風濤有感,以事上奏,诏改建不肯去觀音院,賜額“寶陀觀音寺”,許每歲度僧一人,置田積糧,安眾修靜。北宋末(1126年前後),“山有一寺,僧五六十……海舶至此,必有祈禱,寺有鐘磬銅物,皆雞林(朝鮮)商賈所施者,多刻彼國之年號;亦有外國人留題,頗有文彩者。”(宋張邦基《墨莊漫錄》)。

南宋紹興元年(1131),蜀僧真歇易律為禅,山上居民聞教音皆離去,普陀始為佛國淨土。嘉定三年(1210)八月台風,圓通殿毀,朝廷賜錢萬缗重建,七年(1214)殿成,御書“圓通寶殿”額。丞相史彌遠捐資莊嚴殿宇廊庑,備香燈供養,並經朝廷恩准,置常住田567畝,山1607畝,香火日盛。寶慶年間,理宗頒诏寶陀寺為“江南教院五山十剎”之一。時真歇、大川等名僧為振興普陀佛教作出重大貢獻,在山編著之《禅宗語錄》、《五燈會元》,成為中國佛教重要著作。

至元二十一年(1284),長老如智兩次奉诏出使日本(因中途遇風阻而返)。大德三年(1299)普陀山高僧一山一寧被敕封為江南釋教總統,授“妙慈弘濟大師”法號,持诏出使日本。朝廷先後命內侍李英、宮廷宿衛孛羅等來山降香,修飾佛像,整修殿宇,並多次賜予錢鈔、法器、田地,山上香火興盛,渡海禮佛者絡繹不絕,當時“自昔游者,至今為盛。西域名師、王公貴人,各極精誠”。至元末,寺院、亭橋、樓閣、佛塔等設施已具相當規模。東川永、一山、孚中、古鼎、大千等名僧均有語錄行世,對江南禅宗之流行頗有影響。

明初由於海寇騷擾,實行海禁,普陀佛事一度衰落。永樂四年(1406)江南釋教總統祖芳來山重揚禅宗。嘉靖六年(1527),河南王捐琉璃瓦3萬張,鼎新殿宇,山上香火復盛。三十年左右,倭寇流竄普陀,殿宇再次遭毀,僧眾遣散,歷朝敕賜碑文被砸。萬歷初,高僧真表、大智先後入山,改建寶陀寺(今前寺),創建海潮庵(今後寺)。萬歷十四年(1586)三月,神宗遣內官太監張本、御用太監孟廷安赍皇太後刊印藏經41函,舊刊藏經637函,裹經繡袱678件,觀音像、龍女像、善財像各一尊賜寶陀寺,紫金袈裟一襲賜真表。真表進京謝恩後,歸途遍訪四方名衲,來山建庵53處。翌年,魯王賜赤金佛像一尊,撰《補陀山碑記》。十九年,诏僧真語繼任寶陀寺住持,禮部賜玉帶鎮寺。四方僧眾聞訊而聚,香客紛至朝山。是年寶陀、海潮兩寺僧,“倏往倏來,旋多旋少,為數似無定額,而祠宇殿堂、僧房淨室,日則滿山棋布,夜則燃火星羅,總計二百有奇,日益月盛,漫無可稽。”

推薦閱讀:

福如東海 壽比衡山——佛教聖地南岳衡山

安慶城區古建築消防安全隱患多

安徽當塗凌雲塔百年重建竣工

“老洋關”變“青春形象大使”

清康熙十年(1671),再次遷僧至內陸。十四年普陀禅寺因游民失火焚毀,眾多茅篷草庵荒廢。佛教第三次衰落。二十三年弛海禁,僧眾歸山。二十八年,康熙帝南巡杭州,准定海總兵黃大來奏,派一等侍衛萬爾達、二等侍衛吳格、禮部掌印郎中觀音保攜金千兩,來山重建普陀寺大圓通殿。二十九年,定海總兵藍理延請天童密雲四世法裔潮音和尚主持山事,宏開法席,重振宗風。三十五年四月,御書《金剛經》二部,遣翰林宋大業分賜普陀、鎮海二寺;五月命僧自戒赍五爪龍袍二襲,來山祈禱皇上西征凱旋,定海知縣缪燧撰《恭送御書金剛法寶入普陀山記》。三十八年三月,康熙帝再次駕臨杭州,诏乾清宮太監提督顧問行、內務府廣儲司郎中丁皂保、太監馬士恩,到山鼎建寺院,傳旨“山中乃朝廷香火,所有未完之工,以是帑金為之領袖,務令天下臣民共種福田,住持須竭力圖成……”御書“普濟群靈”、“潮音洞”額賜普陀寺,書“天花法雨”、“梵音洞”額賜鎮海寺,改普陀禅寺為“普濟禅寺”,改鎮海禅寺為“法雨禅寺”,並發金陵(南京)明故宮琉璃瓦12萬張蓋建兩寺大殿,拆明故宮九龍殿建法雨寺圓通殿。從此,普陀山成為朝廷欽命之觀音道場。自康熙、雍正至乾隆、道光、光緒,歷代帝王都有賜贈,山上寺庵及佛教設施“舊者新之,缺者補之”,普濟、法雨兩寺琳宮輝煌,甲於江南。光緒三十三年(1907)慧濟禅寺建成,住持德化、監院慶祥等呈請頒賜藏經等,獲朝廷恩賜。至此,普陀山以三大寺為主體之寺院布局形成,香火盛極一時。

民國初期,火輪開通,香客游客日增,山上庵院大多相繼擴建、翻修,並新建一批茅篷。民國13年(1924),全山有3大寺,88庵,128茅篷。14年4月,西藏九世班禅活佛莅山禮佛,報載:班禅升堂說法時,聽講僧尼2000余眾。24年7月18日定海《舟報》載:“每屆夏季香風,游客香客住滿寺院……社會經濟雖不景氣,香客之盛,不減當年。”國民政府下令“整饬普陀山風景區,以吸引游客”。為接待各地香客,三大寺及主要庵院都在上海、寧波、台州、定海等地設立“下院”。佛事復至全盛時期,並成為江、浙、滬一帶商紳避暑之地。抗日戰爭期間,日軍占領普陀,海港封鎖,香客絕跡,寺庵失修,佛教活動再度衰落。抗日戰爭勝利後,各寺院自力經營,勉強維持。

推薦閱讀:

福如東海 壽比衡山——佛教聖地南岳衡山

安慶城區古建築消防安全隱患多

安徽當塗凌雲塔百年重建竣工

“老洋關”變“青春形象大使”

- 上一頁:自貢漆樹樂善坊,鹽馬古道上的驿站

- 下一頁:七寶阿育王塔:一座名城的千年佛緣