哈爾濱蕭紅故居

日期:2016/12/14 18:47:39 編輯:古代建築史

蕭紅之墓葬於香港九龍淺水灣,新中國成立後遷移至廣州城郊公墓。這個才女的短促一生中,不僅凝聚了中國文壇的許多往事,還留下一些文史學家待解之謎。因而在幾年前的夏天,筆者應邀去哈爾濱工業大學講學之際,忙裡偷閒,特意走訪了呼蘭縣的蕭紅故居(今天已劃入到哈爾濱巿郊之內)。

蕭紅故居庭院深深,站在她居室後花園的瞬間,一個長久盤踞在我心中的問題,見景生情地突然迸發出來:如果蕭紅不是英年早逝,活到現在該是什麼樣兒?她落生於1911年,到21世紀之初,她該是位百歲高齡的老人了;從形象上推斷,她一定是個白發蒼蒼、臉色清癯的老人;以她少女時流露出的才氣而論,她不會是只留下幾本著作的作家,一定是一個著作等身,可以與文學大師們媲美百花園中的玫瑰。可是人的命運不同,她只活到1942年1月22日,在31歲的大好年華時,便因肺病在香港九龍香消玉碎,與人世永別了。真是來也匆匆,去也匆匆,如同一只掠過長空的孤雁,留下幾聲淒楚的哀鳴。

我是青年時代開始接觸蕭紅作品的。當時,我只是從文字中認知,蕭紅曾是那一代文學天空中的一彎鐮月。大自然的天宇與文學的天空一樣,有圓月和鐮月之分;那些月圓如盤的作品,固然留給人間明麗的色澤,但一鉤如鐮彎月的文字,卻有著誘人思念和遐想的空間。從文學的內涵來說,銀月留給人的印象,是短促而透明的,而夜空中一彎鐮月,卻能讓人思念於永恆。蕭紅屬於後者。記得,我讀蕭軍《八月的鄉村》與蕭紅《生死場》、《呼蘭河傳》的時候,雖然這兩個人的作品都是描寫戰亂年代東北百姓生活的,蕭軍的作品使我熱血沸騰,產生一種立刻拿起槍來走上戰場的激情,而蕭紅書中的文字表達,讓我如聽到國土淪喪後國人如絲如弦的低泣,讓我陷入其中不能自拔。按說,一個充滿陽剛之氣的文壇硬漢,與陰柔情致的少女結合,應該是天下最為完美的結合,但是不知為何,這種結合猶如天上的流星劃過夜幕,他和她在分分合合中度過了短短6年時間,就匆匆分開了。何故?也許是天下的文人都是性情中人,文學彼此相吸之力,小於性格上彼此相撞之力的緣故吧?

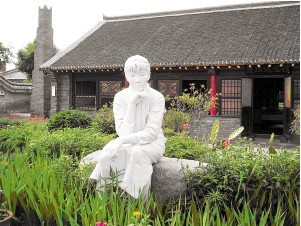

蕭紅故居,沒有略去這段文學史話。室內除去陳列著蕭紅和蕭軍的著作之外,牆壁上懸掛著當年蕭軍與蕭紅年輕時,在冰雪之城哈爾濱和海濱之城青島的生活照片和畫像。因年代久遠,有的照片已經變了顏色,讓觀眾難以准確地捕捉到她的神韻了,但聳立於庭院花壇中的蕭紅漢白玉石雕像,可以彌補這種不足。雕像中的她,身著古式旗袍,頸上圍著一條圍巾,手下腿上放著一本書,神態安閒地坐在一塊長石之上。面對這尊石雕,與我同來蕭紅故居的中央電視台的友人,竟然失態地驚歎了一聲:“啊!真美——”

“文如其人,她的文字同樣動人!”我說。

端坐在花壇中的蕭紅,目光安詳地遠望著,似在穿越小鎮上色彩斑駁的老屋,遙望著從村邊流淌而過的呼蘭河。少女時代的蕭紅,是非常喜歡呼蘭河的,不僅蕭紅故居講解人員如是說,有關她的傳記也是這麼寫的:家中最愛她的人是她的祖父,他常常帶著蕭紅到河邊嬉戲放舟。因而,當她拿起筆來抒發情懷的時候,字裡行間流露出對呼蘭河的深深依戀。小說《生死場》裡,有它的身影,在散文體的長篇小說《呼蘭河傳》裡,更表現出她對故鄉這條大河的一往情深。昔讀蕭紅傳記,傳記中寫到《呼蘭河傳》的收尾部分是在動亂的香港九龍完成的。而當時她的肺病已然發作,蕭紅是在病痛的煎熬中,完成最後一頁手稿的。沒有對故鄉呼蘭河的夢裡相思,何以會讓病魔附身的弱女子蕭紅產生那麼大的沖刺力量?之後,她又強忍哮喘帶來的呼吸困難,寫出了小說《小城三月》,其中的故事人物,都與生她養她的這片北國小鎮,有著“剪不斷,理還亂”的關系。因而可以視為她告別人世前,遙望北國家園最後一瞥深情的眸光,寄往故鄉的最後一封情箋。

蕭紅的宅院落成於1908年(清光緒三十四年),算是呼蘭河畔的豪門之一了。隨著歷史風雲的變遷,特別是經過土地改革之後,她的故宅早已鳳去樓空。直到歷史進入新時期之後的1984年,當地政府為了追念這位才女,才動員住戶搬遷出這座古宅,建立蕭紅故居。由於年代過於久遠,被拆除的大門門樓以及昔日套院內許多陳設,雖已無法完整地復原如初,但我漫步在由光滑石塊鋪成的通道上,心裡仍然感悟到這座古宅往昔的迷人風采:古磨房裡的碾子和磨盤,土炕上木制的炕桌,她用過的文房四寶,甚至連同她少女時期,用以對鏡梳妝時的木梳和鏡子,都被家鄉人千方百計搜尋了回來,擺放於她昔日的臥室之中。蕭紅家境雖然屬於當地的富裕大戶,但她的童年生活並不都歡快,特別是她十歲喪母之後,由於繼母對她缺少應有的關愛,少女時的她常常陷入孤獨之中。家中唯一疼愛他的人,是她的祖父,但祖父身兼縣裡教育局長的官職,花在她身上的時間是有限的,因而蕭紅是在冷暖兩股氣流中長大成人的。之所以後來在蕭紅身上,既有溫柔腼腆又具有不屈的叛逆精神,童年的冷暖遭遇,是她性格的具體成因。如果沒有後者,蕭紅生活的道路是難以猜測的——正因為她叛逃家庭包辦的封建婚姻,只身到了哈爾濱,才與蕭軍有了相識的機緣。1932年,她寫信向當時哈爾濱《國際協報》文藝副刊求救,該報副刊委托蕭軍前去探視她,於是蕭紅與蕭軍的生命情話,從一個名叫興順旅館的房間裡開始了。

關於二蕭的相遇,駱賓基文章中曾留大意如下的一段文字:當蕭軍出現在那間旅館客房時,讓蕭軍眼睛一亮的,除去站在他面前的纖弱而美麗的女孩之外,蕭軍還看見了擺在木桌上蕭紅的生命自白詩:那邊清溪唱著/這邊樹葉綠了/姑娘呵/春天來了//去年在北平(她曾逃婚到北平)/正是吃著青杏的時候/今年我的命運/比青杏還酸。

蕭軍是從她的命運的自白詩中,認知蕭紅的痛苦與潛在文學天賦的。從此,二蕭開始了文學與婚姻的悲歡離合。也算是一種歷史的緣分吧,在上個世紀80年代之初,與蕭紅前前後後有著姻緣和友誼關系的蕭軍、端木蕻良,以及蕭紅在香港病危彌留時期,在她身邊照顧她44天的駱賓基,與我同在北京作協為專業作家。他們是前輩長者,我是後來人,雖不方便直接詢及蕭紅與他們之間的往事,但在幾年的接觸中,對蕭紅的過去還是窺知一二。其中,與蕭紅淵源最深的蕭軍,因為受到過歷史的沖擊,與我的命運十分近似,因而與我無話不談——特別是我與蕭軍的家,一度時間內同住在一個小區,來往便多了起來。記得,有一次他來我家吃我母親做的紅燒肉,在餐桌之上談起往事,話鋒不知怎麼轉到了蕭紅身上。我借著酒興詢問蕭老說:“在我心中,您和蕭紅是陽剛和陰柔完美的結合,為什麼後來出現了在西安分手的結局?”

蕭軍反問我說:“你們後來人是怎麼看的?”

我猶豫了起來。因為當代文學史料中,對此說法不一。

“你要講實話。”他說,“我蕭軍一向直來直去。”

我說:“是不是因為您‘太男人’了,讓她感到……”

“這是我的個性,不能說沒有這方面的因素。你們後來人,難以了解她的心,她的心太高了,像是風筝在天上飛。用文學的行話說,空靈是高層次的藝術境界,那是無可厚非的,可生活是具體的,加上當時正處於戰爭年代,比如我總想扛槍去打游擊,她則要去西安‘八路軍辦事處’。怎麼對你說呢,人都是性格悲劇,當兩個人感到彼此難以適應的時候,就到了說‘再見’的時候了。”蕭軍似乎不願再多說下去,我也只好就此剎車——因為這些往事裡,深藏著他的歡樂與憂傷。

這個記憶說來十分深邃。後來在駱賓基老人家裡,也聽到了近似於蕭軍的回答。其間,我沒有詢問過端木蕻良老人,問他何以在蕭紅最困難的時候,在香港離她而去?之所以如此,我猜測他內心裡一定揣有世人難以詳知的隱情——作家都是富有良知的人,他何以會對苦命的蕭紅如此絕情呢?!瞧,當年東北作家群中的三個作家,都陰差陽錯地與才女蕭紅的感情世界,先後發生了千絲萬縷的聯系,在中國文學史上,怕也是絕無僅有的了……

蕭紅落生於1911年農歷端午節,而這一天,在歷史上正好是詩祖屈原,自投湖南汨羅江的祭日。生連著死,死連著生——戰亂年代中如一片孤葉,在中國南北飄零的蕭紅,卻演繹了文人另一種命運的悲苦。據文史資料記載,魯迅先生生前是十分珍愛蕭紅的文學才情的,在她的小說《生死場》作為“奴隸叢書”出版時,特別為她寫下了序言。但是蕭紅“心比天高,命比紙薄”,在大好年華的31歲,就走完了她的人生旅程。因而,當蕭紅故居的管理人員,讓我簽名題詞時,我寫下了如下的兩句心聲:紅顏薄命,空負了滿腹才情!

至此,我的心似已墜入高山的谷底。心情變得沉郁之後,呼蘭河似乎也改變了色澤——來蕭紅故居途經呼蘭河畔時,那喧鬧的波浪在唱歌;當我在黃昏斜陽中告別呼蘭河時,我聽到它的每一束浪花,都像是無言的低泣。1942年至2012年,才女蕭紅已然辭世70周年了,憶起當年走訪她故居時的許多情景,耳畔依然回蕩著呼蘭河嗚咽的波濤……

推薦閱讀:

盧秉樞故居列入江蘇第七批省級文物保護單位

嶺南新民居改變村民生活方式

馮骥才:梁林故居拆了 問責於誰和誰來問責?

滄桑古樸的柳江古鎮

- 上一頁:上斜街的建築與它的故事

- 下一頁:千燈古鎮 欲露千年神韻