莆田古街

日期:2016/12/14 18:42:19 編輯:古代建築史

明代禮部尚書陳經邦府第“大宗伯第”,至今牌匾字跡清晰可辨

幾百年的古建築群現處於現代建築物重重包圍之中

往事如昨,高中階段我在父母滿懷期待中到“學子成才搖籃”莆田四中求學,學校與莆田縣巷等歷史文化古街相毗鄰,中間只隔著一條梅園路,所以,課余時間沒少到古街轉悠,起初是充滿好奇,後來就習以為常了,也耳濡目染了古街的不少陳年舊事,內心深處開始喜愛上古街,沉浸其中,感覺到連投射古街的陽光也帶有古文化的味道,心靈深處烙刻著古街一排排木鋪面仄立的影子,還有與古街串連在一起的如古民居、古谯樓、舊衙門、古榕、護城河、元妙觀、梅峰寺等系列物象,都是那樣刻骨銘心與魂牽夢繞,多少年來一直揮之不去。歲月輾轉,不覺高中畢業十幾載,想提筆寫點有關古街的點滴文字,如同穿越時空隧道與故人相見一般自然、親切、喜悅。寫點有關古街的文字,拾掇如煙往事,裡頭滲透著鄉下饑寒交迫學子進城求學的囧狀與艱辛,裡頭彌漫著古街清晨“油炸鬼”誘人而熟悉的香味,還伴隨著一陣陣清脆的長音吆喝腔調。日前,在煙雨迷蒙之下,我站在高處透過雨簾俯瞰起古街的全貌,蜿蜒著,纏繞著,在心裡,在夢中……

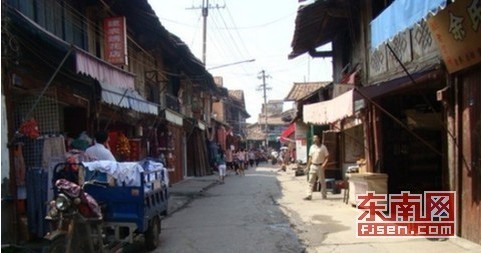

到過莆田城裡的人都知道,市區文獻東路原為繁華步行街,某年某月某日起步行街移至地下,之後,路面繁華程度仍不減當年,每天來自四面八方的人潮會約好似的定時洶湧至此,若是你能饒有興趣再從文峰天後宮左側大路街往裡直走,就能一睹“老莆田舊日容顏”。也曾漫無目的地走在歷經時光打磨、風雨侵蝕、凹凸不平的青石板古街上,時時踩踏出歷史的平平與仄仄,進而進入古老悠長的時空縱深。早期的古街,有上年紀、熟知莆田人事的都知道,“街面青石板坑坑窪窪,兩側木鋪面歪歪斜斜,旮旯土坯牆斑斑駁駁,街旁三門井張著仨個黑洞洞的大嘴巴”,這些似乎構成了古街最鮮明的特征;“鐵皮店、戲裝鋪、染料坊、香燭莊……各行各業應有盡有;做豆腐、炸油條、包春卷、賣粽子……各種叫賣聲混合嘈雜。”用這段對稱的文字來表達似乎也恰當不過,字裡行間其熱鬧程度由此可見一斑。不愧為幾百年的商業老街!幾百年的商業老街依靠得天獨厚地理位置延續著幾百年的繁華與盛況,由此,古街順理成章成為莆田“老城區”的代名詞。

古街有縣巷、大路、廟前、後街、衙後、坊巷6條老街巷,一個個響亮、熟悉的名字,都張揚著莆田的特色,在莆田所有古街中最具代表性和影響力。每條古街都有一段歷史,每條古街都有一個故事,每條古街都能投射出老莆田的影子,它們都曾在莆田歷史上發揮過舉足輕重的作用。據悉,縣巷與大路街就像兩朵平行的古街“姐妹花”,今天的縣巷是“古玩字畫一條街”,今天的大路街是“鞋服一條街”。因兩處之繁華之熱鬧,早期成為老莆田人進城購物必到之處,盛況有如現在的正榮時代廣場、文獻步行街、金鼎廣場和萬達廣場,當時的人們,不知可曾有過“沒到古街就算是沒到城裡”之感慨?

我也曾無數次在煙雨蒙蒙的午後,獨自一人悠閒地踏著古街滑溜的青石板,遐想著,尋思著,漫無目的地找尋某一爿古屋陽台一位似曾相似妙齡青衣女子探頭間不經意的回眸一笑,仔細聆聽百年棉花店裡傳出的雖單調但悠揚的彈棉花聲,用頗為欣賞的眼光咂味起古厝瓦頂煙囪冉冉升起的袅袅炊煙,也會飲鸩止渴般無可救藥地用力吮吸著鞭炮燃放後殘留在空氣中的火藥味,似乎那就是鄉土的氣息了。幾百年的古街啊,你以樸拙的寫意,在向世人無言地訴說著傳達著,在向世人訴說著什麼呢?傳達著什麼呢?我想,是在訴說著古時簡約、切實的生活,傳達著古老歲月的信息吧。信步在古街,恍若在人生歲月中穿梭。歲月又猶如一個巨大車輪,古街又怎經得起幾百年的沉浮?不知從何時起,受自然和人為因素雙重影響,幾條古街的傳統商業特色開始由盛到衰,直至逐漸弱化,不是嗎?

幾百年的古街猶如一位老態龍鐘的歷史老人,筚路藍縷,踽踽獨行,一路蹒跚而來,目睹了老城區的歲月更替與人事變遷。歲月鉤沉,往事如煙。縣巷等一個個極具代表性的莆田古街符號,常年累月時常撞擊我的心扉。平日裡,我時常光顧縣巷字畫裝裱店,時常在“修舊如故”的小店裡聆聽懷古渾厚之音,那種聲響與古街悠久歷史、厚重文化底蘊是一致的。看看古厝屋瓦的精美,再看看室內古磚頭的精致,慢慢尋味,慢慢找尋,似乎也在找尋著“另一個自我”,不經意間猛然發現,自己梅嶺老家的祖屋與這裡的某一座古厝何其相似,也許是機緣巧合,也許是自身從小就在祖屋中長大的緣故,所以,看到眼前年代悠久的古厝便會有一種“似曾相似燕歸來”之感,由此,古文化的碎片與細節經常光顧我的夢鄉。原來,高中階段留下的有關縣巷等古街的零碎記憶就是兒時記憶的一種延續。想到此,我心釋然。子曰:“逝者如斯夫,不捨晝夜。”想想人生在世,光陰飛逝,人當不斷超越自己,才不枉來世間走一遭。“昨日失去的太多,今日擁有的應好好把握。”有一位哲人如是說。

推薦閱讀:

三河古鎮街巷阡陌的歷史回音

祠堂門為何上黑漆

湖南江華寶鏡山莊

饒城老宅第 故事從這裡開始

大宗伯第,明代禮部尚書陳經邦的府第,諸多古跡依稀可尋

古街

古街襯托古厝。古街背面的古厝皆為傳統民居,屬於懸山頂土木結構,鱗次栉比瓦頂、屋頂翹檐、方形烏黑天井最是顯眼,頗具莆仙特色。古厝全是坐北朝南,室內一進一個天井,多進則多個天井,富裕人家則會外加東西兩列護厝及內外大埕。房屋型式通常為“三間廂、四目廳、五間廂、七間廂、九間廂”不等,全視主人地位、財力而論,族人通常聚族而居,連在一起,便於照應。建築群中,不少建築為明清時期遺留下來的,這些民居代表著莆田早期傳統的建築風格。但這裡可不是一片普通的老房子,這裡匯集了不少莆田歷史名人故居,在中國歷史或莆田歷史上,也曾叱咤風雲過,要是上年紀熟知莆田人事的可謂眾人皆知,有元末明初的提督府,有明代禮部尚書陳經邦的府第“大宗伯第”,有清康熙年間的彭鵬故居,有陝甘總督林揚祖故居......這裡面文化內涵豐富,有古井,有胭脂磚,有美人靠,有卷書牆頭,有格扇窗,有照牆,有雀替雕飾,有拼木花格窗棂。可以說,整個古建築群都充滿著“莆田遺風”。要想了解莆田歷史文化名人身後的文化底蘊,可前往實地感受一探究竟。古街如同一條蜿蜒交織的紐帶,鮮活了古厝。古厝有幾百年歷史了,老房子因長年失修蛛網交織、塵灰密布、白蟻肆虐,還散發陣陣霉味,不少無人居住的老房子近乎荒廢。伫立在大路街頭,一片茫然,猛望眼,只見牆頭一角一叢叢茅草枯萎在風中,而另一側有幾株仙人掌卻奇跡般在夾縫中頑強地生長著,大有與惡劣環境抗爭之勢。烏黑發亮、令人見而生畏的胡蜂因無人驅趕也肆無忌憚地把窩掛在古厝屋檐下,呈袋狀,下端有一小孔,胡蜂正不知疲倦地繁忙進出。

古街遙指古谯樓。古谯樓莆田人眾人皆知,酷似縮小版天安門城樓,不過,古谯樓比天安門早建幾百年,先有古谯樓,後才有天安門,應該倒過來說才對,莆田人似乎應該自豪地說,天安門城樓建築是莆田古谯樓的放大版。記得一個故事說的是,有人戲弄鄉下老婆婆沒見過世面,指著古谯樓說,這就是“天安門”,無傷大雅的笑話,成為鄉下人茶余飯後的佐料。古谯樓與古厝一樣坐北朝南,它的身後就是舊衙門,它是古時“興化府”的子城門,是古時“興化府”的象征。它的形象植入莆田人的記憶,成為老莆田首當其沖的標志性建築,它在老莆田人心目中的形象是至高無上的。不久前古谯樓僅次古街也修葺一新,刷了新漆,可謂大放異彩,外牆的紅漆油光锃亮,紅色牆體非常耀眼,牆體標語赫然醒目。古谯樓與古街連成一體,遙相呼應,也是一位莆田歷史的見證人。

古街連著舊衙門。古谯樓身後就是荔城區府大院,它是一個天然的“鳥語林”,幾十種鳥類在這裡繁衍生息。當鳥鳴聲喚醒沉睡的大地,當第一聲渺遠的鳥啼觸動你的心靈,你便會喜愛上這裡清晨的幽靜,清晨,這裡是“鳥的天堂”。當早晨第一縷陽光透過榕樹縫照射到大埕上,紅腹錦雞張開大翅膀像滑翔機一樣輕捷地從樹梢飛向低矮的樹叢,在空中劃下一道美麗的掠影。數只白頭翁在玫瑰花叢中嬉戲,傳遞著祥和的訊息。假槟榔樹干灰白相間,雙雙對稱而立,有四層樓高,如同機關衛士一般,成為區府機關大院的一道美麗風景。“前人栽樹後人乘涼”,機關大院裡濃蔭蔽日,奇花異草,留下的暗香帶給晨練者以無限的遐思。站在古衙門前,穿越時空隧道,似乎還能聽到縣令在公堂之上審案斷案敲響驚堂木的聲音,縣丞、縣尉、主簿人等左右躬立。

古街與古榕、護城河等也是一脈相承的。古衙門前方30米有一棵600多年古榕,主桿粗壯無比,需五、六個成年男子拉手環抱才能合攏,其碩大無比的根系十分發達,吮吸著護城河的河水,把根系深扎於大地。這時,不遠處護城河的潺潺流水響徹耳畔,似乎可見有人架舟搖橹而過……目光輾轉至元妙觀(三清殿),依稀可聞學子齊聲誦讀,仿佛又聞梅峰寺晨鐘撞擊的巨大聲響,洪鐘大呂醍醐灌頂,不由令人幡然醒悟。

為了更好地保護傳統文化,著力增強城市文化軟實力,2011年11月,荔城區政府、財政部門果斷地對縣巷等6條歷史文化古街進行保護性修繕,試想以最大限度保護街區建築遺產、保持傳統街巷格局。如今,修繕後的古街路面舊貌換新顏,路寬了,亮堂了,交通便捷了。路旁仿古燈具讓人自然而然聯想到古街的過去。下一步,有關部門打算巧妙引入莆田的一些名特優傳統產品和商號,縣巷或將深入建設“古玩字畫一條街”,將縣巷與大路中間地塊通過傳統民居的修繕與復原、景觀塑造,再現“莆田明清士大夫”大宅歷史風貌,規劃定位為“傳統生活體驗區”。縣巷與大路之間將作為“傳統古家具展示”、“雕刻展示”、“書畫藝術展示”、“名人蠟像”、“休閒會館”等等。一個個果敢的舉措,一串串閃亮的名詞,足見荔城區政府部門的戰略眼光與務實作風。修繕後的古街仍保留著明清時代的特色,力爭打造成莆田版的“三坊七巷”。聞此,倍感興奮,一座城市的確需要傳承厚重的文化底蘊,才可持續發展,才會散發恆久的魅力。

光陰流轉,2002年莆田縣撤縣建區,老莆田縣更名為荔城區,體量驟減,步履維艱,負荷前行,荔城區仍能很好傳承老莆田縣厚重的歷史文化底蘊,在文化這一領域也做得風生水起,老莆田縣人身上團結、勤奮、拼搏、進取精神在荔城得以延續並進一步提升。荔城區人是早起的,荔城區人身上有一股“時不我待,只爭朝夕”的果敢拼搏精神。

“文化只是一個縮影”。站在2013年新春的門檻上,荔城區人將以一種更加昂揚的姿態迎接來自全國各地、四面八方的賓朋,招大商引大資。荔城區人將以一種更加務實的作風,給力文化,傳承城市文脈,保護歷史遺存。屆時的荔城煙霞滿天,屆時的荔城人前進的步伐更加铿锵有力,奮發向上的足音久久回蕩在莆陽大地。

推薦閱讀:

三河古鎮街巷阡陌的歷史回音

祠堂門為何上黑漆

湖南江華寶鏡山莊

饒城老宅第 故事從這裡開始

- 上一頁:江都郭村 紅色熱土

- 下一頁:三河古鎮街巷阡陌的歷史回音