清華教授傾力保護家鄉古鎮

日期:2016/12/13 18:52:01 編輯:古建築紀錄本報訊(記者黃寶陽 王金沛/文 陳曉東/圖)七月,永春南部的小鎮岵山,紅彤彤的荔枝壓滿枝頭。帶著草帽,一身長衫長褲的李曉晨,隨性地與一群地道的老農民坐在荔枝樹下,與他們吃茶話仙,在鄉土岵山,這位清華大學教授融入得沒有一絲違和感。

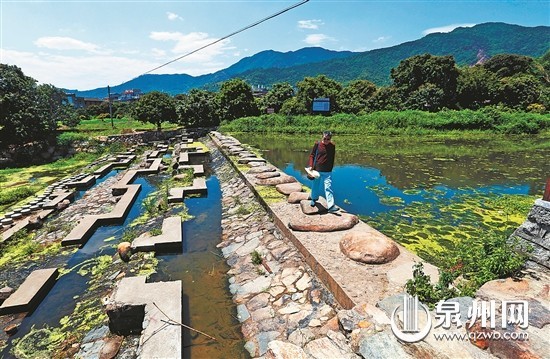

現年53歲的李曉晨,祖籍岵山,30歲時便受聘為清華大學的教授。2008年偶然的一次返鄉,讓他真正意識到故鄉之美:古厝、古樹、古寨、古寺、古街等承載千年集體記憶的物件,仍完好保存;天公生、請火等歲時節令民俗,訂婚、哭嫁、過爐頭、踢轎簾等獨特的人生禮數,如今仍在生生不息的繁衍中延續著。有別於國內許多靜態陳列式景區的刻意與生硬,在這裡,古老的物件並非以孤單、死寂的方式存在,而是與當下人們的生活相伴相守,是一座鮮活、自然、生動的閩南文化生態博物館。

當時,岵山作為永春大縣城發展的一部分即將納入改造,許多有價值的古厝、古樹牽涉其中。為了更好地保護古鎮,參與過麗江古城規劃保護以及天津新區濱海航母主題公園設計的李曉晨主動請纓,提出為古鎮重新做規劃設計。

對閩南文化並不熟悉的他,花費幾萬元購買書籍,利用半年的時間惡補閩南文化,並循著書中的線索,找到許多閩南文化名家及清華大學等高校的建築、文化界專家,一起探索岵山規劃保護思路。他開展了大量的實地踏訪、調研,收集資料,做評估。他請來當地攝影師,拍攝了1萬多張精美的圖片,並自費邀請廈門大學和華南理工大學建築專業的師生,進行為期一個多月的測量、勘察。

2012年7月,他提供了一份一米多厚的規劃方案,其中精確定位著350多座古民居及1800多棵百年以上的荔枝樹,這份方案兼具古鎮保護與長遠發展。

最初,當地農民、個別工作人員都對他抱著懷疑的態度:折騰半天還不是想搞個名目,先圈一塊地,最後搞房地產賺錢?

了解他為人及初衷的親友,也善意地提醒他三思而行。但他只有一句話:“知其不可而為之,我只問值不值得。”

他自費500多萬元成立一家公司,著手開展古鎮修繕保護。他帶著各路專家一次又一次地走進古厝、古街,風雨無阻,天天穿行在田間地頭。當周邊的環境一天天干淨起來,破敗的古厝修整後煥發新機,河流變得更清澈、街市變得更整齊,他的初心逐漸被了解,當地的農民們從不解到支持,工作人員也從質疑到主動開展工作,連遠在海外的華僑華人也受到感召,出資重新修繕祖厝……

2012年,岵山鎮的茂霞村、塘溪村、鋪上村、鋪下村入選“中國傳統村落”,迄今為止,全國有2500個,泉州僅10個,岵山就占了4個。2014年,岵山鎮被列入閩南文化生態保護區規劃中的歷史文化村鎮保護區域,北溪村則被農業部評選為“中國最有魅力休閒鄉村”,目前,岵山鎮正在申報“中國歷史文化名鎮”。“岵山獲得這些榮譽,李教授居功至偉。”岵山鎮黨委書記周伯祥說。

而李曉晨關於故園的夢想才剛剛開始,如今,他正配合當地政府進一步優化岵山的自然環境,充分挖掘岵山豐富的非物質文化遺產,探索如何在保護的基礎上良性發展旅游產業,把岵山建成閩南文化的非物質文化遺產的傳承示范基地,成為海內外鄉親的鄉愁寄托。

“我們這兒家家戶戶都種著四季桂”、“不辭長做岵山人”,朋友們驚訝地發現,一口京片子、仍然聽不懂閩南話的李曉晨,如今口頭禅是“我們這兒”,朋友圈裡發的全是曬家鄉的帖子。

就像岵山的古宅都有一顆百年荔枝樹守護一樣,李曉晨也用自己的方式,默默地守護著古鎮,守護著一份鄉愁。