中國藝術品買家多二三流富豪 馬未都稱玩不轉了

日期:2016/12/13 23:14:48 編輯:古建築紀錄

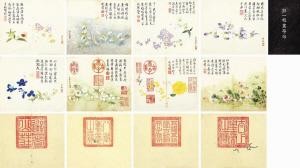

鄒一桂《花卉》八開冊(局部)於北京瀚海2012春拍中以2300萬元成交

2012年4月2日,香港蘇富比春拍的預展上,一隊隊內地口音的參觀者興致勃勃。這些看上去像旅行團的參觀者,幾乎都有“專家”陪同,這些“專家”的話題能從一幅畫的來歷講到中醫養生。“我剛才摸了一下那件龍袍上的珠子,不知道是怎麼弄上去的。”一位來自義烏的女老板興奮地說。如今即便在安徽泾縣這樣深入中國腹地的小縣城,公路邊也常能看到“古玩交流”的指示牌,目力所及,不過是最尋常的農家院捨。

成長於傳統文化斷裂年代,啟蒙於全球拍賣場上,腰包鼓了不過十余年的中國富人,能否經由藝術收藏完成自我升華,承擔一個階層對於文化的責任,最終由富而貴呢?

“都是關於錢

他們不愛藝術”

如果沒有2009年以來藝術品價格的飙漲,收藏能否如此快速地在中國普及,是個未知數。根據歐洲藝術基金會發布的《2011年國際藝術市場:藝術品交易25年之觀察》,2011年,中國以占全球藝術品拍賣和銷售總額30%的成績首次超越美國,成為世界最大的藝術品與古董市場。

推動這一切發生的,是幾個財富金字塔頂端的富人,但又好像不止於此。自從2009年《十八應真圖卷》在保利春拍上拍出1.69億的第一個億元天價以來,中國藝術品市場一日千裡、高潮迭起地進入了“億元時代”。2011年的嘉德春拍上,齊白石的《松柏高立圖》以4.255億的天價成交,僅次於2010年黃庭堅《砥柱銘》的4.5億。

這些承載著中國文化基因的方寸之物,突然爆發出來的財富效應,讓很多人為之癡狂。媒體用艷羨的口氣,描述一幅畫的傳奇經歷:兩年前300萬,現在已經6000萬;高級理財顧問在向客戶們兜售他們的藝術品投資基金;忙著買進賣出的老板們,甚至來不及打開看一眼拍到手的東西,就將它轉手賣出。

“價格上的崛起,並不代表我們在文化上崛起。”中國藝術品拍賣行業開創者、嘉德拍賣董事長陳東升說。事實上,並不是文化有沒有崛起的問題,而是根本沒有人談論文化。觸底反彈、板塊輪動、價格指數、坐莊……這些股市上“舶來”的名詞,被生動而貼切地使用到藝術品市場,其出現頻率之高,讓人錯覺正在談論的是股票或房產,並非書畫古董。至此,上千年來中國文人雅士陶冶性情的書畫古玩,變成了聚光燈下、拍賣市場上被財富群體追逐的投資硬通貨。資本正像無人管束的野馬,肆意攻擊著既沒有產業完整度、也沒有形成文化風范的收藏。

“都是關於錢,他們不愛藝術。”用美國電影《搖擺畫廊》(Boogie Woogie)裡這句經典台詞,來形容這兩年來人心浮動的收藏界,再恰當不過。

陶醉在拍賣場裡的中國富人們,用一種競賽的方式,向世界展示著他們與藝術的關系。某種程度上,藝術品拍賣是一場混雜著裝點門面的虛榮、橫刀奪愛的快感以及高額投資回報的金錢游戲。沒錯,這裡才是真正的名利場——中國的財富階層正在以一種復雜的心態成為高雅藝術品的主人。

憑借雄厚的資本實力將藝術品的價格門檻提高到與常人無關的程度後,中國收藏界的“大佬”們也已悉數登場——上海新理益集團董事長劉益謙、新疆廣匯集團董事長孫廣信、浙江徐龍集團董事長徐其明、山西企業家趙心……他們做收藏的動機很復雜:有些人是因為熱愛,有些人是因為投資、投機,甚至,泥沙俱下中還有人利用藝術品行賄或者洗錢。最終,有些人開始籌劃或已經建立自己的美術館、博物館。占有欲之外,他們似乎開始懂得分享。

歷史總有某種相似感。19世紀末,資本主義高速發展、被稱為鍍金時代的歐洲,也是私人收藏的全盛時期。煤炭、鋼鐵、棉花等領域取得成功的歐洲企業家(被當時的貴族稱為暴發戶)開始投入大量金錢進行藝術品的購買,成為了新藝術運動的支持者和推動者,並成就了一批與以往古老的歐洲皇室收藏完全不同的新一代收藏家。他們的藏品直到現在仍是歐洲許多著名博物館的核心收藏。

中國企業家的特殊性在於,這些人大多數在中國傳統文化斷裂年代成長,在拍賣場完成藝術啟蒙。對於只富裕了短短十幾年的他們來說,是否能夠經由藝術品收藏完成自我的升華,承擔一個階層對於文化的責任,並最終由富而貴?

中國藝術品買家

多為二三流富豪

雖然中國已經有一支龐大的收藏大軍,但在采訪這個行業的各色人物時,卻沒人說得出中國有誰能真正稱得上是“大收藏家”。

“傳統意義上的概念最低的標准就是一代人不賣,賣的話可能是下一代人的事情。現在很多所謂收藏家就是個商人,買來很快就賣了,這不能算收藏家。”收藏家馬未都說。

上海長樂集團董事長李建忠是上海最早的一批收藏家。1980年代,他憑興趣開始收藏各種老物件。在他古色古香的1872會所(由其所收藏的清朝的一所徽派民居改造),有第一代“愛迪生”老唱機,樣式古樸大方的第一代西門子冰箱,明代的石獅子。1990年代,他開始收藏字畫。“收藏實際上是很享受過程的。”李回憶說,拍賣前要參加預展,會約很多行家、朋友一起去看,大家一起交流字畫的背景、藝術家要表達的意思,然後判斷真偽。“到手也好,失去也好,都很享受的。因為你記憶裡有這樣一段。到手的會自己慢慢把玩,不到手的會一直惦記著它。”

像李建忠這麼有“古典范兒”的收藏,已很少見。現在他有不少身價不菲的朋友都在做收藏,“都是派手下的一個經理去參加拍賣,回來拿個清單看一眼是什麼就收起來了。”這樣造成的結果是藏品品質很有問題,“東西是收了一屋子,就是用我的水准去看,覺得很多是有問題的。”

幾年前,李建忠就很少參加藝術品拍賣了。“1990年代很好的字畫也就幾十萬,現在動不動就是千萬,你還怎麼買?”每一次社會財富結構的變化,以及藝術品價格的上漲,都會帶來參與人群結構的變化。

1990年代,活躍在中國收藏市場的,主要是港台商人。“因為價格便宜,他們是一車一車地買。”北京匡時國際拍賣有限公司董事長董國強說,江浙一帶做實業的企業和很多做股票的人也是主要買家。亞洲金融危機的重創,使得一批海外買家銷聲匿跡。從1997年到2002年,藝術品市場基本處於停頓狀態,價格和每年成交額基本上沒有大的變化。“但是這幾年買家的結構發生了根本的變化,內地的買家逐漸取代海外的買家,成為主力。”董國強說,很多房地產富豪都是那個時候進入市場的。“2003年‘非典’之後,藝術品價格突然爆發,與買家的結構變化有很大的關系。”

從2005年起,馬未都感覺到自己在拍賣市場已經“玩不轉、買不起了”。資本對於藝術品市場的影響在2009年形成一道不可逆轉的分水嶺。2009年保利春拍,劉益謙1.69億拍得的《十八應真圖卷》,直接把中國的藝術品市場帶進“億元”時代。高品質的收藏徹底地成為財富金字塔頂上的人才玩得起的游戲。“就像是鲨魚和鯨魚們在海面上把獵物分了,海鷗盤旋著下來揀點剩下的。”馬未都說,很多像他這樣的人都成了“海鷗”。

馬未都發現一個有趣的現象,“中國乃至華人圈子裡最一流的富豪都不做收藏,做收藏的都是二流的。”他講了1996年的一件往事:李嘉誠在馬未都的家裡看中了一副明代的、用象牙做的象棋,市價四萬,馬未都主動打了六折,李嘉誠依舊砍價。“最後我說可以送給您,但是價格不能再低了。他才買走了。”而在國外,做收藏的都是一流的富豪。馬未都第一次在美國西雅圖博物館見到比爾·蓋茨的繼母時大吃一驚,“金發碧眼,一口流利的中文,上世紀70年代在台灣學的中文,是中國陶瓷方面的專家。”西雅圖博物館因為比爾·蓋茨基金會的支持,在很多方面都做得很出色。

“公平講,這不能怪中國的企業家。”上海震旦博物館總經理賴任辰認為,這些國外企業家從小就看博物館、美術館長大的,本來就有這個素養。而且國外有很完整的藝術品交易機制,上中下游的機制也是完整的,得到的信息比較全面。“所以當一個有錢人要做這件事情,很快就有專家來協助他。”賴任辰說,在中國,“企業家就算要收藏其實也是很孤單的。”事實上,企業家做收藏不但孤單,而且需要膽量。一般人根本不敢涉足,因為這是一個充滿欺詐、深不見底的市場,一張畫就能讓人傾家蕩產。但這又是一個“沒有騙子就不存在的市場”,且古今中外都如此。