明清風格的巍山古城

日期:2016/12/13 23:11:50 編輯:古建築紀錄

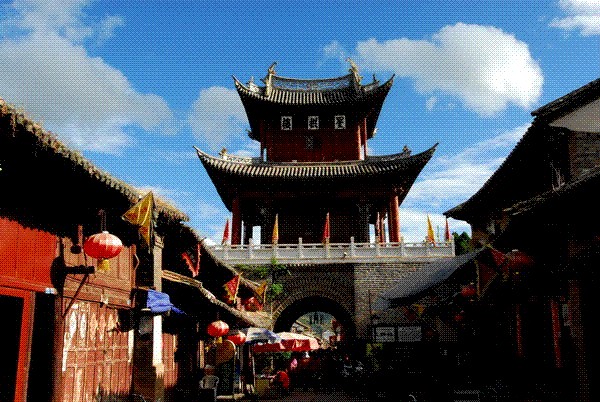

拱辰樓

星拱樓

彝族打歌

一、古城概況及歷史沿革

巍山歷史上稱蒙化縣,是雲南省設治最早的郡縣之一。遠在新石器時代,巍山就有人類居住和活動,春秋戰國時期,屬滇國地。西漢元封二年(公元前109年)設邪龍縣屬益州郡。唐初六诏興起,巍山屬南诏和蒙嶲诏。自南诏始祖細奴邏在巍山建立大蒙國,到南诏國滅亡,傳位13代,歷時254年,與唐相始終。其間,南诏在巍山經營4代,歷時114年。宋大理國前期沿襲南诏舊制,後期先設開南縣,後設蒙捨鎮,元設蒙捨千戶所,後升為蒙化府,又升為蒙化路,至元二十年(1283年)降為蒙化州。明後期和清前期設蒙化府,清乾隆三十五年(1770年)改設蒙化直隸廳,民國初年設蒙化府,民國3年裁府設蒙化縣。1954年經中華人民共和國國務院批准,改為巍山縣,1956年成立巍山彝族回族自治縣。1994年1月,經國務院批准,巍山定為第三批中國歷史文化名城。

巍山古城,又叫蒙化城,位於巍山山壩子南端,是巍山彝族回族自治縣縣人民政府所在地。古城北距大理市61公裡,東至昆明約400多公裡。

巍山古城始建於元代,成型於明洪武二十二年(1389年),有600多年的歷史,是南诏古國的發祥地。至今整座縣城依然較為完整的保持了600多年前建城時候的棋盤格局,是中國保存最完好的明清古建築群,城內至今還完好地保存著一批明清以來的古建築。主要有星拱樓、拱辰樓、文筆樓、玉皇閣、文華書院、南社學、北社學、東岳宮、文廟、太陽宮等。這些古建築規模宏大,結構嚴謹,造型風格突出。青磚、青瓦的灰色散發著醉人的古樸,略顯斑駁的城樓,告白著它的滄桑-—這是真正的古城古韻古情。

據清梁友檍《蒙化志稿》載,“明洪武二十二年,改設今治,始拓而大之,塕以陶壁,周回四裡三分,計九百三十七丈,高二丈三尺二寸,厚二丈;磚垛石牆,垛頭一千二百七十有七,垛眼四百三十;建四門,上樹礁樓,東曰忠武,南曰迎熏,西曰威遠,北曰拱辰。北樓高二層,可望全川,下環月城,備極堅固。城方如印,中建文筆樓為印柄。”明末徐霞客曾游覽巍山,在《滇游日記十二》中記載:“蒙化城甚整,乃古城也,而高與洱海(大理)相似。大理巍山古城中居廬亦甚盛,而北門外則圜阕皆聚焉。”其中巍山古城北城樓更為雄偉,後來改建時減去一層,仍高23.4米,長47.1米,寬24.6米。城內為棋盤式街道格局。有24條街,18條巷,街道縱橫交錯,全長14公裡。其後隨著人口的增加、經濟的發展相應的擴修了幾條街道。城內房屋基本保持了中式結構,南、北主軸線兩側的房屋則完整的保存了明、清時代的建築式樣和風格。古城內的民居多數是院落式的,保持了大理白族的“三坊一照壁”,“四合五天井”土木結構的特色,北門外的二條街道是主要居住區,臨街為鋪面及大門,寬度一般為6-7米,後面為住宅。

古城屢遭兵禍,加上年久失修,現存只有北古樓和城中的文筆樓。但從整個布局來看,古城仍保持著明清時的棋盤式建築格局。解放後政府撥款,對二座古樓進行修復,面貌煥然一新。但由於縣城向北發展,北古樓成了城的中心,而原來位於城中心的文筆樓,現卻位於城南。城內無高大建築物,狹窄的街道兩旁是以木結構建築為主的各種古樸的店鋪。青石鋪就的街面清潔而悠靜,徜徉其上,一種寧靜幽遠的感覺油然而生。登樓四顧,只見古城青磚碧瓦與現代高樓交映生輝,城內人流如潮,一派生機勃勃之景象,名副其實是一座活態的古城。巍山古城被古建築專家稱為中國古建築的博物館。雅典衛城是古代希臘文化的標志,也是現代希臘人的驕傲。巍山古城為雲南著名詩人於堅情有獨鐘,曾經被他稱作“東方的雅典”。走進巍山,仿佛走進了時空隧道,面對這美麗的古城,有專家曾發出“北有平窯,南有巍山”的感歎。

二、古城保護

具有明清遺風的巍山縣城,保留有眾多的古建築。對此,巍山加大保護力度,經過石板路面改造、相關建築風格的整治與恢復等工程項目的實施,古城重展風貌。“十五”期間至今,共投入古城保護資金近5000萬元,使古城在保持古樸清幽的同時,更增添文化內涵與生機活力,為巍山發展以文化為內涵的旅游業奠定了堅實的基礎。

巍山古城從上世紀八十年代列為雲南省歷史文化名城以來,制定了有力的措施,積極開展多種保護,創造了保存建築遺產的良好的外部環境。普查表明,巍山古建築、古居民古樹名木還有較大數量的遺存,且基本保留完好。2006年普查古民居計172院,保存完好的有11院。這些古民居基本上是“三方一照壁”、“四合五天井”,此外還有不少優秀近現代建築,特別是民國時期富有創新的建築作品。事實上,以陳樹堯舊居為代表的三層建築,以古城客棧、巍山縣供銷社招待所為代表的屋頂花園式高台建築,和以陳氏故居為代表的吊腳樓建築在巍山都有大量的遺存,值得深入挖掘。總的來說,巍山古建築、優秀近現代建築保存情況基本良好,雖然這些建築不同程度地面臨著很多困難,但是主體建築完好,使用功能改變不大,現已形成居民自發保護建築遺產的良好風氣。

巍山國家級歷史文化名城荟萃了中國山水城市、建築藝術、風水、居住文化的精華,分布有大量的學府、官署,民俗民風渾厚,富有南诏文化積澱。這些古建築古文物、古民居生動地反映了中國古代、近代城市發生、發展、演變過程,是巍山的先民留給我們的珍貴財富。如何做好名城的保護和利用,充分發掘旅游資源,創造優美的旅游環境,大力發展旅游業,拉動縣域經濟快速增長,全面加快全縣社會經濟的發展,這是擺在全縣人民面前的重大課題。

巍山縣委政府始終高度重視巍山歷史文化名城保護工作,按照“保護為主,合理利用”的總體思路,把名城保護工作納入了規范化、法制化管理,嚴格按照《雲南省巍山彝族回族自治縣國家級歷史文化名城保護管理條例》和《巍山縣城總體規劃》中的保護要求和功能定位,分片加快建設,妥善處理好發展和保護的關系,從創新機制入手,多渠道籌集資金,加大古城保護力度,合理開發建設新區,著力完善城鎮基礎設施。

認真遵循“保護古城,開發新區”的規劃原則,積極保護古城。幾年來,從加快發展和保護古城的角度出發,切實加快縣城新城區建設步伐,先後開發了文獻小區、文華小區、北隅旅游商住小區及綜合市場,目前正抓緊實施北隅小區二、三期開發建設,下一步還計劃實施菜秧河景觀河道建設。結合歷史文化名城搶救性保護和完善服務功能的需要,實施了巍山一中和縣醫院整體搬遷工程,並積極做好搬遷後舊址的規劃利用工作。為了從源頭上緩解古城巨大的交通壓力,下一步還將嚴格按照城市發展規劃,打通文獻街延長線、菜秧河北岸連接環東路和環西路的兩條通道,建成科學合理、四通八達、方便快捷的縣城路網格局。在其它規劃方面,正積極做好以縣城供水、垃圾處理場、縣城污水處理等項目的立項、爭取和實施工作。

為了讓巍山古城能夠較好地保持古樸清幽的風格,巍山縣從2000年10月起,分期實施了對古城傳統風貌街區保護性建設項目。累計投資4000多萬元,實施了古城保護性恢復一、二、三階段工程和配套城網改造的市政基礎設施建設,保持了全長2000米的“南诏古街”古樸典雅、古色古香的明清建築風貌。將原有水泥路面街道恢復改造為青石板路面,古舊的氣息濃郁了;對所有外露的供電線、通訊線、有線電視線、供水管實行入地暗敷;完善了路燈和環衛設施,恢復建設了兩座石牌坊;對影響景觀的臨街建築及設施進行風格整治。

在加強保護性改造建設的同時,巍山縣還大力抓好縣城綜合整治工作,於2004年成立了巍山縣名城保護管理委員會,充實了城管人員,以《巍山彝族回族自治縣國家級歷史文化名城保護管理條例》依法進行保護管理。

如今,走在巍山古城裡,密如蛛網的電線不見了,林立的電桿消失了,亂丟垃圾、亂倒污水的現象減少了,視線變得十分清爽了。臨街鋪面都已換成木頭的門窗,招牌一律是用黑底燙金的木板做成,歷史文化名城的品位大大提升了。尤其是漫步在青石鋪就的古樸典雅、古色古香的“南诏古街”上,踩著宛如洗刷過的青石板,看著兩旁飽經滄桑的古民居,聽著店裡傳來的輕音樂,給人一種極其舒適、整潔、幽雅、質樸的感受,仿佛就是走進了一段深邃的歷史,走進了一個古老神秘的國度,來自四面八方的游客無不陶醉於古城的魅力之中。原北京故宮博物院副院長楊伯達、中國建築科學院研究院院長汪之力、中國城市保護規劃高級專家鄭孝燮、中國文物保護高級專家羅哲文等先後深入到巍山考察,紛紛對巍山古城的搶救性保護工作給予了高度評價。

2008年5月,我省社科專家在深入巍山實地考察過程中,無不為古城保存的完整性而感到震驚。很多專家一致肯定:巍山古城的保護和修復工作很有成效。雲南師范大學文產與社會發展所郝樸寧教授說:文化旅游不是給人看的,是給人體驗的,脫離了歷史文脈的積澱,單靠人工造假,是不可能實現這種體驗的。在全國來看,巍山這種文化場是少見的,巍山的古跡保護做得很好。

三、城內主要景觀

①拱辰樓

拱辰樓建於高8.5米的城牆上,後來改建時減去一層,仍高23.4米,長47.1米,寬24.6米。分為兩層,四面出檐架斗,造型美觀。為重檐歇山頂式建築,用了28根大圓柱支撐底層,上層四周用了檐柱,立在下層的梁架上。面闊5間28米,進深17米,高16米。其四翼角出檐長,反翹亦小,一字平脊,樓下為城門洞,連通南北兩條街。巍山古城東西兩端有石階36級,拾級而上至第1層,巍山古城東、西各有廂房,左右各有轅門,大廳可容納數百人。樓閣南側懸“雄魁六诏”匾額,為清乾隆三十六年(1771年)蒙化府同知康勤所書,北側則懸“萬裡瞻天”匾,以表示南诏王皮邏閣統一六诏,雄踞西南的威嚴。為乾隆五十年(1785年)蒙化直隸廳同知黃大鶴所書。站在城樓上,全城風光盡收眼底,使人心曠神怡。1994年,雲南省人民政府公布為省級文物重點保護單位。

②北社學

北社學名育英社學,因其在巍山古城北門外故名。始建於明末,現為群力小學所在地。由大門、中廳、先師閣及廂房、花園等組成。大門為單檐懸山頂牌樓式建築,面寬三間,明間設九踩斗拱,次間為七踩斗拱,錯落有致。先師閣建於清光緒十二年(1886年),重檐歇山頂,面寬三間,四面設廊,上、下檐均設斗拱,雕刻工藝精湛,1981年整體搬遷至蒙陽公園內,更名奇嘉閣。1987年1月巍山彝族回族自治縣人民政府公布為文物保護單位。

③玉皇閣及文華書院

玉皇閣及文華書院位於巍山古城東北隅。始建於明代,清同治八年(1869年)毀於戰亂,清光緒元年(1875年)在玉皇閣舊址上創建文華書院。清光緒二十六年(1900年)重建玉皇閣。玉皇閣與文華書院並存,分立左右。

玉皇閣始建於明,清光緒二十六年(1900年)重建。依次為山門、前廳、中廳、大殿共四進三院及兩廂組成。大門為三開間單檐歇山頂牌樓式建築,前檐飾如意斗拱,裝飾華麗。後殿建於月台上,重檐歇山頂,面闊五間,上下層檐下均飾七踩三昂斗拱,門窗雕工精細,為巍山清代建築中規模最大的殿宇。

書院則位於玉皇閣之左,清光緒元年(1875年)創建,光緒二十九年(1903年)成立勸學所,改文華書院為高等小學堂。書院占地4000多平方米,由大、二門、泮池、雁塔坊、奎星閣、藏書樓及兩廂等大小九個院落組成,現僅存藏書樓、奎星閣、雁塔坊及部分廂房。奎星閣為重檐歇山式建築,面闊五間,下層四周設廊,上下層檐下均設七踩斗拱。藏書樓建於高台上,面闊五間20米,進深15米,高l1米余,重檐歇山頂,翼角出檐甚長,整個建築氣勢宏偉。文華書院原存碑10通,為清光緒初年籌撥杜文秀起義軍“叛產”作書院經費的布告,有一定歷史價值。

玉皇閣及文華書院於1998年11月被雲南省人民政府公布為第五批省級文物保護單位。

④星拱樓

星拱樓又名文筆樓,位於巍山古城正中,為明代蒙化府府城中心過街樓。始建於明代洪武二十三年(1390年),清康熙五十年(1711年)重修,鹹豐七年(1857年)毀,鹹豐十年(1860年)由杜文秀回民起義軍將領左參軍馬國忠重建。樓頂中梁尚存“太歲紀年”題記。樓通高11米,由木結構城樓與磚石結構基座兩部分組成。基座面闊、進深均為18.7米,通高6.3米,基座石砌,四向貫通,門洞作券頂。樓作亭閣式,為抬梁與穿斗相結合梁架,重檐歇山頂。面闊、進深均為9.75米,樓底層四周設廊,內外均飾斗拱,四面懸“瑞霭華峰”、“巍霞擁鶴”、“玉環瓜浦”、“蒼影盤龍”匾額,繪寫巍山四環景色,憑欄可望巍山全景。城樓上下比例勻稱,保存完整。樓下台基起券洞,東西南北四條街由此交叉通過。登樓四顧,只見古城青磚碧瓦與現代高樓交映生輝,城內人流如潮,一派生機勃勃之景象。1981年4月巍山彝族回族自治縣人民政府公布為文物保護單位。

⑤文廟

文廟在古城西門內,始建於明代洪武年間(1368年—1398年)。萬歷四十七年(1619年)廟毀,隨即重建。清代鹹、同年間(1851年—1874年),杜文秀大理政權駐蒙化守將李芳園、馬國忠等復加擴建。民國初期設勸學所,1938年開辦中學,後為巍山一中所在地,2006年一中遷出。

文廟規模宏大,占地約10000平方米。呈坐北向南,前設照壁,上鑲“萬仞宮牆”大理石匾。大門開於左右二側,在中軸線上依次為泮池、石橋、棂星門、大城門、大成殿、雁塔坊、崇聖祠、尊經閣等;東西二側有名宦祠、鄉賢祠、明倫堂、興文祠、承祭齋、學官署、射圃等。現存大城門、大成殿、雁塔坊、崇聖祠、明倫堂、尊經閣等。大成殿前設月台、環以石欄,殿面闊七間,進深15.6米,高11米。單檐歇山頂,檐下四周置五踩重翹斗拱,整個建築莊嚴大方;雁塔坊為單檐歇山頂牌樓式建築,檐下四周設斗拱,八個翼角飛展,雕梁畫棟,工藝精湛;明倫堂建築獨具一格,前為卷棚,後為尖山的兩個建築勾連而成,中有6扇格子門,分別镌刻春、夏、秋、冬四景和山水、城堡廟塔,雕工十分精湛。2003年8月大理白族自治州人民政府公布為文物保護單位。中國中國保護網昆明8月18日電 記者申燦

熱門文章

熱門圖文