泰山六朝古松“秘不發喪” 網友懷疑非正常死亡

日期:2016/12/13 23:11:13 編輯:古建築紀錄

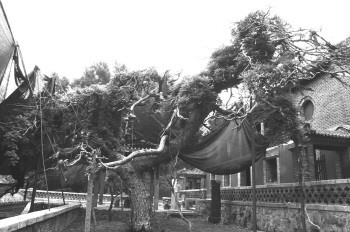

帷幔後的六朝古松,干枯的枝干上面纏繞著後來種植的籐蘿植物。

曾經繁茂的六朝古松。

山東博物館新館內,高3米、寬2米的巨幅山水畫《六朝古松》,偃蓋婆娑,觀之忘俗,讓不少游客駐足。這幅畫是山東畫院名譽院長劉寶純等4位著名畫家專為山東博物館新館落成共同創作的。

然而談及這幅作品,年屆八旬的劉寶純唏噓不已:2010年4月為創作《六朝古松》一畫,前去寫生時發現古松瀕臨死亡,曾當場提出過養護建議,不知是否采納。

六朝古松如今是死是活?記者為此專程趕往泰安普照寺進行了探訪。

黑幔遮蔽僅剩干枯枝干

六朝古松位於泰山普照寺後院摩松樓前,乾隆年間所輯《岱覽》中說:寺中古松童童,稱“六朝古松”,傳為六朝時所植,距今有一千五六百年。泰山成為首例世界自然與文化雙遺產時,六朝古松是23株列入世界遺產名錄清單的古樹之一。

普照寺位於泰山南麓,靠近環山路,依山而建,澗溪前繞。沿青石路穿過一片樹林和一座石橋,峰巒環抱、松柏掩映中的千年古剎便現於眼前,樓台錯落,古香古色。從碑碣介紹看,普照寺後來數次毀於兵亂,多次重修。而古松一直幸存。普照寺“六朝古剎”之名,多半來自寺內這株六朝古松。

或許因為並非節假日,游客不多,寺內頗為靜谧。購票入寺時,一名景區售票人員對記者說,現在入寺游覽只能到大雄寶殿為止,後院正在修葺不能進入。

穿過前院,記者來到大雄寶殿前,殿前兩株銀杏,一對油松,看記載油松為明永樂年間高僧所植。樹上面均掛有鐵牌,寫著“泰山古樹名木××號”,鐵牌已經銹蝕。大殿兩側通往後院的小門緊閉,而從上方望去,可見部分摩松樓頂,但中間全部用黑色帷幔遮蔽。

一名四十歲左右在此修行的居士說,後院已經關了至少一兩年了,游客在此全被擋住,只有管理人員能進入,原因不清楚,可能與六朝古松有關。他告訴記者,自己年輕時常來玩,那時候這株古松郁郁蔥蔥,下面有個亭子叫篩月亭,因為皓月當空時,松下銀斑萬點,取古詩“長松篩月”之意境,是一處著名景點,亭中方形石桌敲擊會發出琴聲,叫做五音石。

正面無法進入,記者四處尋找,終於穿過一個月洞門,繞到了東面僧捨,恰好看到小門虛掩半邊,於是閃身而入,拾級而上後,終於從側面看到了帷幔後的六朝古松。猛一看古松綠葉纏繞,仔細觀察發現,合抱的“丁”字形的主干雖高大遒勁,卻看不到一葉松針,只余下干枯的枝干。綠葉緣自樹下的幾株籐蘿。古松下種籐蘿,顯然有悖常理。後面的摩松樓看不到修葺的跡象,松下有一塊石碑上應刻著郭沫若先生那首著名的《詠普照寺六朝古松》詩,但此時石碑也被黑色塑料布所包裹。

古松之死靜寂無聲

迅速按下了相機快門後,記者走出僧捨,一名景區工作人員隨即趕了上來,稱此處外人不能進,更不許拍照,並索要記者的相機,記者堅持未給,趁其回去叫人幫忙時迅速離開。

記者查詢發現,可能因為景區“保密”工作做得好,六朝古松死亡一事在兩年間幾乎沒有見諸報道。有一名網友發帖稱,2010年四五月份發現六朝古松根部枯死;而網友“行者”2010年8月稱:傳泰山六朝古松已死,因閒人莫能進,急急不得詳情,他還提出:泰山非一人之泰山,景區“秘不發喪”,讓人懷疑古樹是非正常死亡。沒有人敢奢望哪棵樹可以萬古長青,但古樹因何而死缺乏對公眾的交待。

六朝古松之死景區秘而不宣,記者繼續尋找業內知情人士。山東農業大學一位不願透露姓名的林學教授告訴記者,六朝古松的確已於兩年前死亡。該松屬於松科松屬油松種,理論上可以活很長,1600年並非其壽限。景區曾采取包括換土、噴霧等措施,甚至請來了北京的專家診治,但最終效果不明顯。他一再強調,古樹死亡是綜合性因素導致,現在來看人為影響、環境惡化對古樹名木破壞性更大一些。很多古樹周邊環境不利於其生長,比如古樹樹冠根系分布面積大,但周邊往往都是水泥混凝土,不透氣、不通風、不透水,將會加速古樹衰老並引發病蟲害等。鐵籬笆裡面才多大?古樹就和老人一樣,很難忍受這種局限,需要對它們的身體狀況更加關注。

他認為,古樹死亡並非一朝一夕之事,有時候缺乏專業人士管理,反應較遲鈍,如果在古樹病兆初期早發現,及時采取復壯措施,搶救回來可能性較大。比如黃山管理者從10多年前就為重點古樹配備了“專職保姆”,日夜監測。10年前,我省莒縣的古銀杏樹也遭遇生存危機,大量落葉,通過專家及時救治,古樹最終重煥生機。

折射古樹保護之痛

根據2002年泰山景區進行的普查,景區古樹名木達到近2萬株。普查中發現與10年前相比死亡232株,其中因人為因素造成環境破壞而死亡的56株,自然死亡94株,其他的死亡原因不詳。

山東農業大學另一位教授指出,他知道一個地方蓋樓修路,有幾棵古樹名木“擋道”,設計上雖留出空間,但把周邊的土都挖掉後,樹旁邊圍上水泥瀝青,人為改變其生長環境,目的是促使它悄悄死後,可大展拳腳蓋樓修路。

泰安市林科院一位專家告訴記者,上世紀八九十年代泰山中天門一帶因為擺攤設點,煙熏火燎加上污水等,致使30多棵古柏很快死亡,後來景區進行了規范,近些年古樹死亡已屬個別,但很多因原因不明而湮沒無聞。在科研方面,古樹名木健康維持研究一直薄弱;一些地方重建設輕管理,加之經費有限,對古樹保護局限於普查、編號、掛牌、記錄,後續保護太少。有一定經濟實力的景區尚且如此,散落民間的古樹名木更不用提。據介紹,六朝古松的死亡,也促使該院去年發起成立了山東省第一家古樹名木保護協會,目前除了泰安,棗莊、曲阜、臨沂等市有關部門也參與進來,除了編寫一本《山東古樹名木》,還將研究古樹名木的健康維持以及保護和管理辦法。

古樹名木既是一道風景,又承載著歷史厚度與文化積澱,是山水畫家的親密“伙伴”,對其健康狀況,畫家們是一個比較敏感的群體。

省政協委員、山東畫院院長孔維克告訴記者,舊時傳說“泰山古松化為石”,古松即是泰山之神韻所在,是自然界與古人為我們留下來的不可再生的寶貴財富。近年經常與同行們談及古樹及其養護的話題,得知不獨泰山景區,在人為影響、自然災害、管護不善等重重干擾下,我省不少古樹名木“疾病纏身”,並因缺乏專業、精確的診斷將難以安度晚年。比如崂山景區的600年耐冬古木“绛雪”幾年前枯死,孔林神道兩側古樹因現代化建設面臨生存危機等。

“六朝古松之死已經敲響了警鐘,古樹無法為自己的垂死的生命發出哀鳴,為此我們要盡快采取行動。”孔維克建議:盡快對山東境內的古樹名木進行健康狀況的排查登記,建立健康檔案;盡快組織專家會診,開展古樹復壯技術研究,延緩古樹衰老;改善古樹生長環境,保持其周邊通風透光,敲除水泥混凝土,優化土壤結構;加強對古樹名木保護的資金投入,定期上報養護數據等。