“六朝古都”消失在地下 古邺南城東魏北齊塔基(圖)

日期:2016/12/15 15:07:03 編輯:古代建築

古邺南城東魏北齊塔基發掘現場

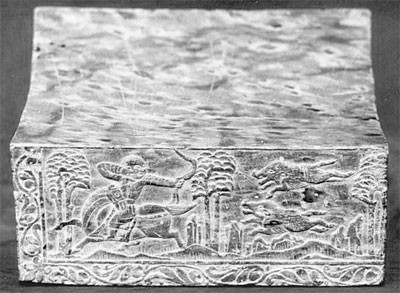

射獵紋枕

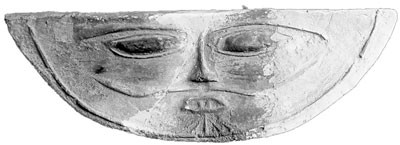

人面紋瓦當

■ 作為"六朝古都"的古邺城為何消失地下,它是如何變成廢墟之城的?其中,聞名於世的"三台"中的"銅雀台",是否與大喬小喬有所關聯?

■ 古邺南城一座巨大的方"冢"被歷代盛傳為魏元帝曹奂之陵。所以,自宋代以來無數的盜墓者對其進行了難以計數的盜掘,但都無果而返。2002年,它被考古界證實為佛寺塔基。那麼,真正的曹奂墓又在哪裡?佛塔中存放的"聖物"又被誰取走了?

■ 這座東魏北齊寺廟,占地約19萬平方米,被譽為迄今經考古勘探、試掘的佛教寺院遺跡中規模最大的寺院。但其中有很多小寺院既無歷史記載,也無實物證實。這座煌煌大寺的屬性究竟是什麼?

古邺北城地下潛伏城門發掘現場

消失在地下的"六朝古都"

古“邺城”的歷史背影

在中國五千年的歷史上,有過無數具有坐標意義的古城,而位於邯鄲臨漳縣境內的古邺城遺址便具有這種意義。

邺城始建於公元前685年,毀於公元580年,先後6次成為國都,曾經有著無邊的繁華與熱鬧,遺憾的是這座“六朝古都”未能幸存至今。

遠遠望去,這曾經記載過人類文明進程的邺城遺址,現如今大部分已深埋於漫漫黃土之中。而聞名古今的金虎台和銅雀台的遺跡夯土層依然屹立著,似乎還在訴說著歷史雲煙。回望歷史,那些耳熟能詳的典故似乎又鮮活地呈現在眼前———西門豹治漳河於此,銅雀台的風流傳說於此,曹操雄霸天下的故事發生於此……

戰國初期魏文侯時,漳河邊的邺城百姓怕河水淹沒家園,在河伯要娶親的謊言欺騙下,每年都被迫出錢,將被選定的女子投入漳河。後來,西門豹戳穿河伯娶親的鬼把戲,鑿渠十二條,引漳河之水灌溉民田,百姓安居樂業。

聞名的“銅雀台”也在邺城遺址。其實,關於銅雀台的意義,人們似乎對其建築與功用並不太感興趣,倒是“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬”的詩句才是人們最難忘卻的記憶。文人墨客們似乎從來不願意錯過英雄美人的故事演繹,於是銅雀台上杜撰大喬小喬春深被鎖的描寫更吸引聽故事的人。於是,三國時周郎的命運變得多情而無奈,而曹操的形象卻從未博得聽眾的稱贊,是指責與批判伴隨著枭雄的名聲走到現在。

龍紋瓦當

據史書記載,建安15年,曹操為鞏固統治地位,大興土木營建邺都,興建了銅雀台。後相繼建造了金虎台(後趙時因避建武帝石虎諱改名為“金鳳台”)和冰井台,史稱“銅雀三台”。“三台”建在邺城西城牆北,金鳳台在南、冰井台在北、銅雀台居中,由南到北一字排開。銅雀台高十丈,有屋百余間,金鳳台和冰井台分別高八丈。金鳳台上有屋190間。冰井台上有屋140間,內有三座冰室,每室內有井數眼,深15丈。傳說中“三台”曾建橋,無水為何建橋呢?有一說認為這是軍事需要。據說,“三台”相距六十步,上建有兩座浮橋相連,假如一台被攻占,浮橋可被廢除,而使其他兩台獨立。然而,這麼長的兩座浮橋是如何懸空而架的,至今還是個歷史之謎。但是卻因此產生了一種說法,認為由這兩座浮橋諧音而演繹出“銅雀春深鎖二喬”的詩句和故事流傳民間。

銅雀台無疑是一座軍事要地,但是它留在人們記憶裡的仿佛是一處享樂之所。那時,一代枭雄曹孟德常常在此與文人騷客宴飲賦詩、與姬妾宮女歌舞歡宴。

傳說中,蔡文姬的《胡笳十八拍》就誕生於此,當年曹操重金贖回被南匈奴掠走的著名女詩人,這位才女不負眾望,在銅雀台上即興演奏出這首至今流傳的名曲。還有,陳思王曹植“援筆立就”的那篇登台賦,文字曠遠清麗。

邺城西依太行,北臨漳河,為兵家必爭之地,邺城也因戰爭,在營建與破壞中輪回。邺城遺址由北、南兩座相連的城組成,稱邺北城和邺南城,今漳河橫貫其間。

建安九年,曹操平袁紹,營建邺城,後定為王都。魏文帝曹丕稱帝後移都洛陽,仍以邺城為五都之一,此即邺北城。其後十六國時期的後趙、冉魏、前燕均建都於此。北朝後期東魏天平元年由洛陽遷都邺城,天平二年起用4年時間興建邺南城,是為東魏北齊的都城。邺北城仍繼續使用。在北齊高氏都邺27年後,大象二年被北周所滅,城市被焚。隨著歷史朝代的更迭,一代名都成為廢墟,多少文人墨客至此觸景生情,感傷萬千。

金鳳台前文昌閣

探尋邺城裡的巨方“冢”

邺城遺址位於臨漳縣習文鄉趙彭城村西南約200余米處,有一個巨大的方“冢”。自從邺城遺址被發現以來,它就像一團謎一樣吸引著歷代人的目光,當然其中不乏盜墓者的關注。這裡被傳說是魏元帝曹奂之陵,自宋代以來不少盜墓者對其進行了難以計數的盜掘,但都無功而返。這個巨大的方形土“冢”究竟是什麼建築呢?

2002年,由中國社會科學院考古研究所、河北省文物研究所組成的邺城考古隊為我們揭開了這座古“冢”神秘的面紗。

中國社會科學院考古所的朱巖石博士參與了此項考古的具體發掘,他說,這個地面殘存的夯土方台,曾長期被誤認是一座古墓,是三國時代的曹奂墓。所以招來了許多盜掘者,其中絕大多數盜洞的時代屬於宋元時期以後,顯然宋元時期以後,人們認為它就是一座大墓,不斷對它進行盜掘。但發現這裡並沒有金銀財寶時,他們便放棄了。至於曹奂墓地究竟在哪裡?迄今不明。

這座被世人誤認為是皇家古墓的夯土方“冢”,在2002年發掘後,被考古隊論證為東魏北齊方形佛寺木塔基座。

一方寺廟的基座,負載著什麼重大意義,曾被列入當時“全國十大考古新發現”呢?朱巖石回答了記者的疑問,他說:“由於戰爭和自然的破壞,這種類型的方形木佛塔在我國已經無存。取而代之的是時代略晚的磚築佛塔。然而,在日本依然能夠看到方形木塔這種類型的古建築。”這次發現無疑填補了這一空白,使得學術界第一次了解到南北朝時期具有中心柱方形木塔的柱網結構,找到了韓國、日本同類佛塔的直接淵源。

在殘存的夯土台基上,考古工作者發現、確認了青石柱礎或安放柱礎位置的痕跡,為復原方形木塔提供了科學資料。特別是屢見古代文獻記載的佛塔基中的塔心柱礎石,從來沒有考古實物出現。而在這裡,考古工作者清晰地發現了位於塔基正中心的塔心柱礎石(即剎柱礎石)。這次發現無疑鏈接了歷史與考古實物之間的斷裂地帶。隨即,它震動了當年的中國考古界。

記者在朱巖石博士的講述中發現,他不斷提到一個重要的地點———“聖物之所”,它是什麼地方呢?“在剎柱礎石之下,我們還發現了一個磚築小室(稱為磚函),確認了那裡應是保藏佛捨利或聖物之所。”就是這個“聖物之所”吸引著考古學者的目光,結果令他們失望,但也引出了另一個歷史之謎。

“當我們尋找到這個‘聖物之所’時,打開這扇門讓我們很失望,這裡沒有什麼捨利子和所謂的聖物。這是不應該的,因為從宋元以後的盜洞所到達的位置看,聖物沒有被那時的盜墓者拿走,究竟是誰拿走了佛教聖物呢?”朱巖石和所有參加考古的工作人員都陷入迷茫之中。

經過翻閱史料,朱巖石做出這樣的推測,“這座塔寺是被人為拆毀的。”據文獻記載,北周滅北齊王朝之後,北周軍隊攻克邺城,有組織地拆毀了都城的宮殿。像這樣規模宏大的寺院也應在拆毀之列。“我們發現沒有雕刻出形狀的青石建築構件後半部(長方體形狀等),往往被裁斷取走。這樣的痕跡、遺物屢見不鮮。佛塔遺址深層有兩個北朝末期的盜洞,盜掘的終點殊途同歸,都是磚函。磚函中的捨利、聖物被洗劫一空。這應該是知情者在北齊王朝滅亡後盜掘的結果。”

關於這座位於古邺南城的東魏北齊佛寺的性質,是皇家佛寺,還是普通寺廟?史學界和考古界至今還無結論。朱巖石認為,“該寺院位於邺南城中軸大道———朱明門外大道的東側,其位置十分重要。其規模、位置、佛塔樣式均顯示,這是一座東魏北齊時期的最高級別佛寺,即皇家寺院。”然而因為其面積宏大,今後計劃繼續發掘調查,有待新的發現和研究,因此其屬性還有待今後新的考古工作。

“邺城”的歷史與未來

邺城是中國古代城市建設史上具有裡程碑式的城市,城市有明確的分區,不僅繼承了古代城與廓的區分,也直接繼承了漢代宮城與外城的區分。城市道路正對城門,把中軸線對稱的手法從一般建築群,擴大應用於整個城市,這種城市建築風格影響了中國隋唐的長安城、洛陽城、日本奈良的平城京以及元明清三代皇城———北京城,是中國都城史上的建築典范。

自上世紀80年代,中國社會科學院考古研究所和河北省文物研究所合作對邺城遺址進行了勘探發掘工作。考古發現表明,邺城分南城和北城兩部分,以宮殿區為中心的平面規制,采用中軸線對稱形式,功能分區明確,改變了兩漢以來都城宮殿區分散的布局,對以後隋唐的都城規劃產生了很大影響,在中國城市發展史上具有重要意義。

邺城址北部中央是宮城,經發掘有朱明門、乾門,朱明門通向宮城的大道(即全城的中軸線)和城壕等。朱明門為南城正門,兩側分別有向南伸出兩段南北城牆,長約33米,兩牆盡端各有一座方形台基與之相連,這兩座方形台基應是雙阙基址。這種在城門兩側突出有巨大的雙阙,文獻雖有記載,但經考古發掘的遺址,在中國尚屬首次。這種形制與後來的明清宮城午門是相似的。

目前,據勘察結果了解,邺城遺址面積約13.5平方公裡,尚未確認的外廓城面積約85平方公裡,在邺南北城故址上,也出土了大量遺物,如曹魏時期的矩尺形石刻、石祭案、卷雲紋瓦當、十六國時期後趙的“大趙萬歲”瓦當、獸面瓦、蓮花瓦、黑瓦片等,都有其不可多得的史料價值。

如何在新的歷史條件下,保護、管理、利用好邺城遺址這一有著1200多年的城市歷史,曾繁榮了400余年、對中國古代城市規劃和建設產生巨大影響的人類文化遺址?是考古學者和文物保護工作者致力研究的課題。

臨漳縣文化旅游局局長朱金海給記者介紹了邺城遺址的未來發展。他稱,從2003年開始,當地政府花兩年的時間制定了《邺城遺址保護總體規劃》,在2006年,邺城遺址列入了國家財政重點支持的全國36處大遺址地,還列入了國家和省市“十一五”期間文物保護重點項目。按照規劃,“十一五”期間國家將投資2.3億元用於邺城遺址保護利用工作。估計到2020年,南北邺城遺址范圍內將形成完整的古代遺址風貌,外廓城范圍的環境得到有效治理,並對漳河進行治理,使河床變遷進入穩定狀態,增強該地區的交通便利程度,向游客開放。同時,邺城遺址豐富的古代遺跡資源,將與邯鄲、安陽歷史文化名城優勢相結合,最終建成中國乃至東亞地區最具代表性的古代都城研究基地。

(本文圖片除張慧拍攝外由臨漳縣文保所提供)

相關鏈接

■■古邺南城東魏北齊塔基:

2003年4月,2002年度全國十大考古新發現在北京揭曉,邯鄲臨漳邺南城東魏北齊塔基遺址榜上有名。

■■專家評價:

邺南城東魏北齊塔基遺址是我國發現的唯一一處東魏北齊佛寺方形木塔遺跡,塔基中剎柱礎石、塔基磚石、塔基磚函等的發現填補了漢唐考古的一項空白。