探訪平谷軒轅黃帝廟

日期:2016/12/13 23:10:59 編輯:古建築紀錄

平谷軒轅廟

平谷軒轅廟

一直以來,北京憑借著自秦漢以來的文化傳承形成了豐富的皇城文化,在史前時代,更有世界上材料最豐富、最系統、最有價值的舊石器時代早期的人類遺址周口店。而在這兩者之間,華夏民族始祖文化在北京人心中留下的遺跡卻有些模糊,似乎在京城與華夏歷史的勾連之中尚有一些未被填充的空白。

事實上,民族文化的起源在北京同樣留下了深深的烙印。“炎黃子孫”是中國人永不消磨的印記,我們以此自稱、以此為榮,因為黃帝和炎帝是中華民族同尊共奉的人文始祖,是中國關於遠古時期中最重要的兩位古帝先皇,而史料記載和考古發現表明,降生在渭河流域的黃帝很可能是在平谷留下了軒轅陵。有關平谷“軒轅台”的故事早在唐代就有過文字記載,而根據進一步考古,平谷軒轅台之地出土的殿堂類建築用材表明,軒轅台至遲在兩千多年前的漢代就已存在。因此,北京文化與中華五千年文明傳承之間從來不存在缺失,京城之內“黃帝的足跡”也由此肩負起了“尋根華夏”的使命。

京東平谷軒轅黃帝廟,歷史上的這位華夏之祖有著濃郁的神化色彩,也因為這位在中原大地的首領留在燕山之下的足跡彌足珍貴,於是一大清早由城區出發,前往平谷區山東莊村訪古探幽,進行了一次華夏尋根之旅。

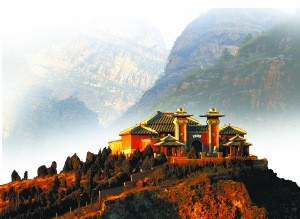

上午10點多來到位於平谷區東北部山東莊村,山東莊村位於燕山山腳下,剛進入村口,就可以遠遠地看到一座古式廟宇靜靜地坐落在青山之上。在村民的指引下,首先進入的是軒轅廟前的標志性大門,大門後唯一的一條蜿蜒伸展的道路指引著大家前行,沿著道路行走約15分鐘,只見一級級層疊錯落的台階陡然矗立在眼前,仿佛登上台階就可以一直通往天宮,而台階的盡頭就是以傳統紅色為主體顏色的軒轅廟。

由下至上,一步步扎實地走過略顯陡峭的172級花崗巖台階,一座與唐代、清代等建築風格完全迥異的廟宇矗立在眼前,工作人員說,整個軒轅廟都是仿漢代建築建造而成的,廟門之內,漢阙高聳,阙面上鑲嵌著朱雀浮雕,阙下有漢白玉石獅守衛阙口,左右有漢代亭式建築點綴。進入阙門後,正北是仿漢重檐庑殿式三皇大殿,莊嚴古樸,殿內正中央是彩繪軒轅黃帝坐像,頭戴冕旒,身穿紅袍,器宇軒昂,上懸金字大匾“人文初祖”。兩側分別是神農、伏羲坐像,抱柱上寫有楹聯:“功莫偉於奠基華夏、德莫大於澤被九州,業莫崇於拓疆土、績莫高於啟文明”。

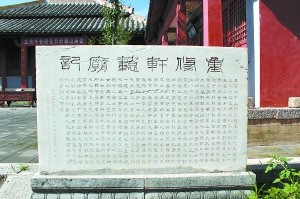

在軒轅廟院內,一面刻有“重修軒轅廟記”的漢白玉碑文詳細地敘述了軒轅黃帝廟的重修經過,“縣城東北15裡之漁子山九嶺顛連,龍脈逶迤,上有大冢,古稱軒轅台,世傳為黃帝陵。唐陳子昂《軒轅台》詩:北登薊丘望,求古軒轅台。李白《北風行》:燕山雪片大如席,片片吹落軒轅台。皆調此也。陵前之軒轅廟始建於漢,歷經滄桑,民國年間尚存,位於今山東莊村西之廟山上,坐北朝南,正殿為伏羲、神農、軒轅三皇之祠,軒轅居正。當地習俗以正月十五為廟會,祭日時,萬民雲集,載歌載舞,歡聲動地,鼓樂喧天。抗戰中廟毀,然而始祖赫赫漁山,威威百姓,重修之願久矣”。

在抗日戰爭中被毀壞的軒轅廟於1994年開始重修,並最終在全村村民的辛勤汗水中修繕完成。在走訪之中,我們恰巧遇到了當時組織修繕工作的山東莊村原村書記楊友,提起軒轅廟,這位老書記仍然一臉興奮:“西漢中期之初,司馬遷著《史跡》以《五帝本紀》開篇,而《五帝本紀》又以黃帝居五帝之首,作為首先統一中華民族的始祖,黃帝被賦予了更重要的歷史意義。”楊友說,史書上記載著平谷軒轅台的歷史,山東莊村的村民也世代傳承著祭祀軒轅黃帝的傳統,恢復軒轅廟,是村子裡歷史上的一件大事,也是他一生中經歷過的最有意義的事,因為它讓村民們又重新找回了信仰,也讓北京與始祖文化有了根上的聯系。

史料

記載上至唐代 黃帝廟外更有黃帝陵

平谷地處燕山山脈南麓,華北平原北端,因三面環山,中為谷地,故名平谷。在北京市屬十六個區縣中,平谷和昌平是歷史最為悠久的兩個。在《漢書·地理志》漁陽郡十二屬縣中,就曾記載有平谷縣,文曰:“漁陽郡,戶六萬八千八百二,口二十六萬四千一百一十六。縣十二:漁陽、狐奴、路、雍奴、泉州、平谷、安樂、厗奚、犷平、要陽、白檀、滑鹽”。平谷縣的設置始於西漢,歷經東漢和金、元、明、清、民國,都曾設縣在今平谷境內。據考證,早在幾萬乃至10萬年前,就有人類在這塊土地上繁衍生息。六七千年前,先民曾創造了燦爛的上宅文化,而黃帝及族屬在這裡留下活動遺跡也就不足為奇了。

北京市文物研究所研究員陳平在對記載平谷軒轅廟的一系列史料進行梳理的過程中發現,成書於明英宗天順五年(1461年)、由李賢等人修編的《大明一統志》卷一·十二曾有記載:“漁子山,在平谷縣東北一十裡,上有大冢,雲軒轅黃帝陵也。唐陳子昂詩‘北登薊丘望,求古軒轅台’,疑即為此山,下游軒轅廟見存。”同時,明人蔣一葵所撰《長安客話》也記載道:“黃帝陵:世傳黃帝陵在漁子山。今平谷縣東北十五裡,岡阜窿然,形如大冢,即漁子山也,其下舊有軒轅廟雲。”清代《天府廣記》、《畿輔通志》、《日下舊聞考》、《光緒順天府志》等書都曾轉錄明代幾部古籍。

同時,1934年編修的《平谷縣志·地理志·名勝》對於軒轅廟故事的來龍去脈也講得十分清楚,“縣治東北山東莊之西有山,岡阜窿然,形如大冢。相傳為軒轅墳,然無實錄可稽,真赝莫辨。上有軒轅廟,亦不知建自何代。廟內碑文引唐陳子昂軒轅台詩‘北登薊丘望,求古軒轅台,應龍已不見,牧馬空黃埃。尚想廣成子,遺跡白雲隈’以證其處。又《禮記·樂記》記載:‘封黃帝之後於薊’。為此,則傳非無因耳。”

考古

出土漢代板瓦

將黃帝廟始建年代推至漢代

1993年4月,為考證平谷黃帝廟的始建年代問題,北京市文物研究所與平谷縣文化文物局文物管理所曾聯合對平谷山東莊漁子山下廟山上軒轅黃帝廟開始了考古發掘,考古隊由多位專家組成,共揭露遺址面積700多平方米,而這次考古發掘出土的漢代繩紋灰板瓦等漢代殿堂類建築材料也帶給了專家們一個“大驚喜”。

平谷區旅游局負責人回憶,當時參與考古的老專家曾講起過發掘過程中的經歷,考古發掘的地層由上至下共分為五層,大家先是在第一層表土層下的第二層中發現了清代文化層堆積及被日寇燒毀的清代皇帝廟基址,從殘留基址大體可知,院牆南北原長約31米,東西原寬約22米,院內由南而北,其建築布局依次為山門和大殿,大殿兩側是東西配殿。但這些發現其實都是在考古專家們預料之內的。

“之後的驚喜是接連不斷的,直到發掘到第五層,更出現了讓大家最為興奮的‘大驚喜’”,該負責人說,在第三層底層發現的是一段元、明時期的建築牆基、三個灰坑和明代建築物塌落堆積,堆積中出土有明代龍鳳紋滴水瓦、花草紋瓦當、板瓦和青花瓷片等。緊接著,在第四層內,發現遼、金時期文化堆積,出土了數量較多的遼、近時期獸面紋瓦當、布紋大板瓦、脊獸、白瓷盤、碗、鐵箭頭及數枚宋代銅錢。而在最底下的第五層內,最終發現了一些漢代繩紋灰板瓦、夾蚌殼粉的繩紋紅陶片和一枚銅箭頭,這個發現令所有人歡呼,因為它表明:至遲在兩千多年前的漢代,廟山之上已經有了用板瓦鋪頂的殿堂類建築,這也意味著,這座黃帝廟的始建年代最晚也可以上溯到漢代。