天津楊柳青安家大院老建築復修正確

日期:2016/12/13 22:25:58 編輯:古建築紀錄

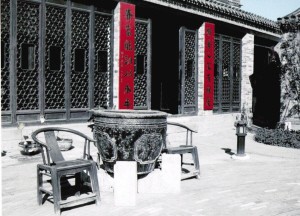

天津楊柳青安家大院已整整修復了8周年,經過8年時間的考量,越來越證明當年修復古建思路的正確。

拆與修的決斗

安家大院建於清代同治年間,是“趕大營”第一人安文忠的住宅。1928年其全家遷往天津市區定居,楊柳青安家大院閒置。解放後一度成為楊柳青公社衛生院,“文革”後成為居民大雜院。

2004年,這裡的三套四合院中,共住有27戶居民,騰遷後一派破敗狼藉。決定修復此院的劉春芬女士,曾先後請來十個施工隊勘察,其中九個施工隊一致認為太破無法修復,必須拆除重建。基於一種情感,基於多年的收藏情結,她頑固地認為古物若“重建”和復制仿造一樣,丟失了原物,使原物成為 “仿品”。古建築一旦拆除重建,原有的“歷史基因”會消逝,會永遠地刪除與丟失。不論怎樣的麻煩、再大的投入也要堅持。終於請來了曾經修復薊縣長城段的古建專家張經理和趙隊長,他們經過仔細勘察,認為此院落從地基到房屋抬梁式架構基本完好,只是小部分局部有問題,復原後應該比新蓋的房還耐用延年。

張經理說,拆除再建,對於蓋房的建築隊再容易不過了,雖然現在有古建隊,但比起百年前那是小巫見大巫。不是不相信現在的古建隊,而是更相信百年前的建築。

細節的真實不容模糊

安家大院經過“公用”的半個世紀,已面目全非了。前院的面積約有三百多平方米,像一個小廣場,當時搭滿了各式各樣的房子。房頂由原來的青瓦改為紅平瓦,前臉也變成了紅磚加現代門窗。唯有西廂房保留了青磚牆面和兩個起券的門窗,這是廂房的“原生態”,這是當年北方四合院較時尚的做法,這樣的門窗比方形的過木式門窗受光面積大,采光效果好,利用券形的力學原理更為結實耐用。其房檐沒有做成大出檐,而是用磚椽做成短檐,對於雨水並不頻繁且冬季寒冷的北方,這樣做考慮更多的是利於采光。

正因留下了“活標本”,於是將東西廂房一律建成這個樣式,恢復建築的本來面目。

大院南房為“倒座”,其進深比北房要寬一米,顯得高大軒敞,其牆面留出一米高的“清水牆”,像是我們現在的“護牆板”,其實起到了“破白”作用。清水牆一色青磚,搭磚騎縫嚴整平滑,上面嵌一層木條,成為很大氣的裝飾。修復時若想省事,都刷成白色或用白灰膏泥上變成白牆,這不算什麼。但是,為保持原貌,將其清理干淨重新整修,保留了一道“景觀”。

安家大院是一座很具北方四合院特色的典型建築,其大門設在東南角,這是北派風水學說堅持的觀點。其實早期宅院的大門開在院牆中央處,後北派風水認為住宅與宮殿廟宇不同,應依先天八卦以西北為乾,以東南為坤,乾坤都是最吉利的方位。安家大院在楊柳青估衣街路北,大門開在東南角;而石家大院在估衣街路南,大門開在西北角。安家大院的大門多年未作變動,但大門面對的影壁早已無存。

影壁,又稱照壁,是四合院建築不可或缺的“建築”。影壁的長寬高,以及和大門的角度,都是有規矩的,既不能隨心所欲,也不能別出心裁,一切按照“舊制”,同時還要符合安家大院舊時主人的身份。經設計,用一組“花鳥”磚雕放在影壁中心位置,同時將四角放上花飾,特別是影壁上方的一組,東面的磚雕為“日出”,西面的為“星月”。特別是處在中心位置的一組花鳥,花逢正開,綠葉婆娑,啼鳥啾然,似聞其聲。有人甚至這樣說,此安家大院之“安”,有一“女”字,其影壁用“鳥語花香”圖案正暗合這“安”字。這種巧合當然和修復者的精心分不開的。

修舊如舊需要一個小心翼翼的施工過程,需要的一個又一個推敲求證的過程,心急吃不了熱豆腐,急功近利也收不到好的成效。

修復不是粗制濫造,需要精細的工作,需要缜密的考證,把原先的建築讀懂,不忽略任何細節,成功就已在其中了。

保護原貌等於保護了新奇

安家大院有兩件東西是其他四合院沒有的,一是地下金銀庫,是當年建院子時特意建的;一是地道,是“文革”時期“備戰”時由職工和居民挖建的產物。正如有人說的,如換了別人,即使發現了這些東西,恐怕也會被填埋掉的。

見證歷史需要實物,實物不用講話會把歷史“說”得清清楚楚。實物還是回憶的最好媒介物,當時空走過大腦一片空白時,只要有實物,只要看到當年的實物,恐怕歷史的場景立刻會歷歷在目。所以說,保護它、修復它,就能還原歷史。

這兩處“景觀”成為安家大院的亮點之一。人們驚奇驚詫,觀後無不津津樂道,無論是年長者還是年幼者。因為天津當年有無數的防空洞,但至今基本無存,這裡成了“稀缺資源”和罕見的景觀。

材料用舊不用新

安家大院的修復盡量避開新料,一切用舊,但用舊是件很麻煩又很費錢的事,譬如各屋門前的石台階。天津地區的台階幾乎都是清一色的山東青石,這種石材耐磨,顏色為青色,與青磚房瓦色調和諧。這種青石還有一個特點,就是遇水不滑。天津的雨雪天氣還是不少的,這種青石淋雨後反而與鞋底產生“抓力”。不像現在的大理石,遇水如同冰面。天津舊城廂建築和五大道租界建築的台階,都用這種青石。所以,用任何一種建材不是沒有理由的。楊柳青不愧是千年古鎮,那一階段幾乎把楊柳青鎮的老石台階搜買殆盡,前後用了上百塊。那斑駁的石痕飽滿的包漿,讓人體會到歲月的滄桑。重要的是,那種不露痕跡的石階,就是這座老宅的“原配”。綜觀天津修復的幾處老四合院,有的忽略了地面,比如有的在瓦房內鋪上了大理石地面,上面吊上了天花板,用上最時尚的材料,把一個本來古色古香的四合院,弄成了單元房、會議室,讓人大跌眼鏡。安家大院為鋪地面,買了老城廂拆下的十幾萬塊青磚,按照人字花形鋪在屋裡,只人工費一項就超出鋪大理石地面幾倍。還有就是各屋的電線,找遍天津,最後在郊縣買到裹線的老式黑電線,且一律裝上老電門、老電燈罩。在任何細節上,排斥“現代”。

凡老四合院,有幾進院的必有旁門,安家大院在東北角處有一旁門,門板破舊,門樓幾近傾頹。跑遍楊柳青,終於找到一套柏木門,尺寸基本合適。這是當地頗常見的板門,至少有百年之久了,這樣的門裝上去很諧調,與這座大院十分呼應。

材料必須用舊,還要用舊工藝。在一些老四合院的修復上,有的竟用抹洋灰畫磚縫的方法,簡直是糊弄人;更多的是,用紅磚當裡,再用青磚式樣的瓷磚貼上去,一看就是裝模作樣的“假古董”。安家大院外牆曾被開了七個窗戶,為恢復原貌,費大力氣找來尺寸相同的老磚,用原工藝砌上,保持了完整,保持了與原建築的高度統一。

用隔扇再造一個博物館

修復安家大院嚴格遵循了原有的建築格局,唯有在門窗隔扇上有意使之多樣化,把天津老城廂大宅院中的隔扇“移植”到這裡,形成一個北方隔扇的“總匯”,從而成為一道“木建築”的景觀。

這裡裝進了近300扇門窗隔扇,基本代表了天津地區從明末清初一直到民國時期的隔扇,時間跨度近300年,式樣品種近百種,囊括了紅木、楠木等高等材質,也讓人能看到最高的、最寬的、最奇特的門窗、隔扇、掛罩等,從室內到室外,無言地展示著歷史曾經的奢華。

天津隔扇大氣洋氣,它明顯區別於晉魯豫地區的民俗土氣,也沒有北京隔扇的老氣和徽閩一帶的繁復,它兼有江浙一帶的文氣和中西合璧的洋氣。天津是北方工商業最發達的城市,開埠最早,接受西洋影響較深,尤其是清代遺老、軍閥政客等齊聚這裡,其豪宅的奢華讓人歎為觀止。門窗隔扇就是其豪宅顯富斗奢的一個窗口,同時也展示著那一時期工匠過人的工藝水平。

講述歷史需要文字的記載,但更直觀的是實物。天津的老城廂徹底連根拔掉了,留下的寥寥的一兩套老四合院,經整修後,把原來與建築總體風格合拍的門窗隔扇扔掉,換上簇新的千篇一律的窗門隔扇。而安家大院恰恰“人棄我取”,把當年最顯赫的“八大家”豪宅和大院的有特點的“木作”搜集過來,運用智慧,不動聲色地裝在這裡,用事實說話,用實物證明,這些沒有浮躁沒有偷工減料的“作品”,顯示著天津這座北方最大的工商業城市逝去的繁華。

門窗是建築的眼睛,隔扇是建築最體面的正面“木牆”,也是屋與屋之間似斷非斷、似隔非隔的屏障,排列成陣彰顯著氣勢,各色花飾輸送著吉祥。安家大院恰恰運用了中國古典建築最強烈的元素,展示了中國建築之美。

安家大院建築與隔扇的互美,還給復古的時尚提供了最好的樣板房。一些最講奢華的年輕人,專到這裡來拍攝婚紗照,一些最講生活品質的人仿照這裡的隔扇設計自己的愛巢。他們說,時尚與經典永遠不能比,經典是經過時間考驗永不過時永遠讓人心儀。安家大院其實就是北方建築的經典,這裡移步換景,門窗隔扇集北方之大成,是博物館與歷史遺產最佳結合的典范。