古鎮瑤裡:瓷之源 茶之鄉 林之海

日期:2016/12/13 22:25:57 編輯:古建築紀錄

瑤裡,原名“窯裡”,本是制瓷燒窯之故裡。

對許多人來說,瑤裡卻更多意味著“遙遠的故裡”,這裡有著墨檐青磚下的古樸,有著青山碧水間人與自然的和諧共存,有著寧靜的小鎮生活,足以寄托現代人的鄉居理想。

瑤裡古鎮,始建於西漢末年,位於江西省景德鎮市浮梁縣。越來越多的人開始尋訪這個神秘而美麗的所在。

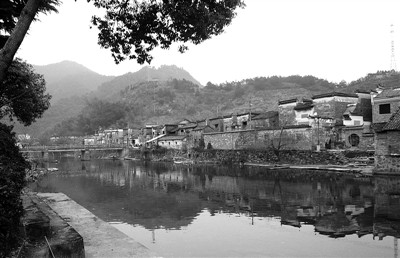

逐水而居

在瑤裡,才能真正理解什麼叫做逐水而居。青山環抱間,流水清澈,兩岸層層疊疊的墨檐青磚裡藏著的是這裡古樸的生活。

清晨,山間雲霧缭繞時,古鎮開始醒來,這醒來有著不同的聲音:大水車轉起來了,水聲嘩嘩地響;老人們吱呀一聲推開老舊的木門,緩步走在狹窄的青石路上;婦女們三三兩兩抱著木桶下河,在水邊的青石板上敲打洗起衣服來;鴨子、鵝在路上叫喚著,愉快地跳進水中;魚兒悠閒地在河裡擺了個尾。

當然,今天的瑤裡古鎮還有新的聲音,攝影愛好者舉著相機走遍古鎮的每個角落,不放過老房子的每一個磚雕石刻,不放過街巷裡坐著聊天的老人臉上的笑容,不放過香樟樹在水中的倒影。日頭高上來,游客們在鎮子裡逛著,笑鬧的聲音劃破這裡的平靜。

新變化還有很多,鎮上保存完好的古老徽派建築“大夫第”、“進士第”被當成文物保護起來,被外來的游人轉著圈地看;鎮上建起了個博物館,展示起瑤裡的歷史和當地制瓷的文化。值得一提的是,1938年陳毅在此組織了著名的“新四軍瑤裡改編”,陳毅將軍居住過的老房子“敬義堂”、1988年建成的“新四軍瑤裡改編”紀念碑,如今也成了游人鐘愛的景點。

當然,對古鎮上生活的人們來說,旅游帶來的最大變化還是有了許多“生意”可以做。鎮上新開起越來越多的土特產店,賣著當地土生土長的香菇、干筍、茶葉。鎮上有的人家把自己的老房子開成了飯店、客棧,留著游客吃上一頓、住上一宿。瑤裡人也因旅游富裕起來。瑤裡風景名勝區管理局局長吳建旺說:“2011年,瑤裡旅游綜合收入超過1.3億元,城鎮居民和農村居民人均收入都超過9000元。”

這一切,卻出人意料地和諧。那些外來的熱鬧喧囂,仿佛毫不影響這裡的人們怡然自得的生活,真正可謂是“游人穿堂入室,我自波瀾不驚”。

同樣不變的還有瑤裡自然生態之美。這裡是“茶之鄉”、“林之海”,目之所及皆是郁郁叢林,飛瀑流泉。汪湖村坐落在海拔1300米的山嶺之上,這裡保存著大片的原始森林,村口巨大的香樟樹10人難以環抱。村裡的老人說,汪湖之所以能保存古樹,是由於對山林的敬畏,汪湖人相約世代不可砍伐村口樹木。

瑤裡,鎮守著鄉居生活的幸福,鎮守著人與自然的和諧、平和、溫婉。

與瓷相生

瑤裡是“瓷之源”。遠在唐代中葉,瑤裡就有生產陶瓷的手工作坊,制瓷業興盛。據史料記載,當時共有水碓百余座,制瓷作坊千個,窯工近萬。

如今,瑤裡保存著宋、元、明時期不同時期的古水碓、古作坊、古龍窯遺址。從古鎮出發,沿著流水潺潺,轉過數座青山,便可尋訪到繞南宋代龍窯遺址。龍窯因依山而建,狀若行龍而得名,盛於宋代。在繞南龍窯遺址,隨處可見散落一地的宋代青瓷片,可依稀遙想這裡曾經的制瓷盛況。

著名的高嶺就在瑤裡。高嶺,是世界制瓷黏土的通用名稱,也是瑤裡鎮高嶺山上的一個村莊。通過狹小而周邊植被茂密的水口亭,就可豁然開朗,看到較開闊和平坦的高嶺山間盆地,盆地中的村落便是高嶺古村,高嶺村歷史可追溯到五代時期,村內至今有不少清代建築,其中包括胡氏祠堂等雕刻精美的大型古建築。

因礦產資源逐漸枯竭,高嶺土產量不濟,到清光緒年間高嶺土礦的大規模開采活動已基本停止,小規模的開采活動則延續到上世紀60年代。

“高嶺采土,東埠運土。”高嶺土沿運土古道運送到高嶺山下的東埠村,然後從水路運往景德鎮,運土船順水航行三天方可到達鎮區。依靠繁忙的東埠高嶺土碼頭和徽饒古道,東埠成為舊時高嶺土水――陸中轉站,繁華的商業中心。

今天的東埠村,青石板古道上運送瓷土的獨輪車常年磨成的凹痕清晰可見。東埠商業街全長0.5公裡,位於東埠村的徽饒古商道旁,緊靠東埠碼頭,有幾十家古店鋪分布,過去多由徽商經營,店鋪的店號至今仍依稀可見。

許伍科從12歲開始在東埠撐船,如今已經93歲。老船工回憶起他的青春年代:“我們那時一個人管一條船,吃住都在船上。一條船能裝5000斤,水淺的地方站在水裡拖船,水深的地方爬到船上去”。

高嶺村、東埠村,過去因高嶺土而生,如今以旅游延續,成為“高嶺土國家礦山公園”的一部分。許老仍住在東埠繼續他依水而居的生活,生活卻已大不同,他的兒孫在村裡開起土特產專賣店,生意不錯。南昌3月3日電 記者王艷

- 上一頁:初春,到四姑娘山看雪

- 下一頁:歷史遺存的搶救時不我待 只爭朝夕!