走進高明:村落古建意義多宗族文化須弄懂

日期:2016/12/14 10:58:23 編輯:古建園林前日,佛山10大精彩傳統村落評選活動之走讀傳統村落活動走進高明,探訪荷城阮埇村、榴村陸家和明城深水村。30多名市民觀察員和市民代表在村民講解帶領下,在村落保護、研究和開發上展開探討和交流。

走訪村落

在三百歲古榕下話家常

“村名叫‘阮埇’,是因為村裡的地形就像樂器‘阮’嗎?”“有這麼一層意思,因為阮埇四面環水”。——當日上午,阮埇村七旬村民區汝彬帶領走訪團參觀,參與探訪的市民紛紛詢問起阮埇村的趣聞轶事。

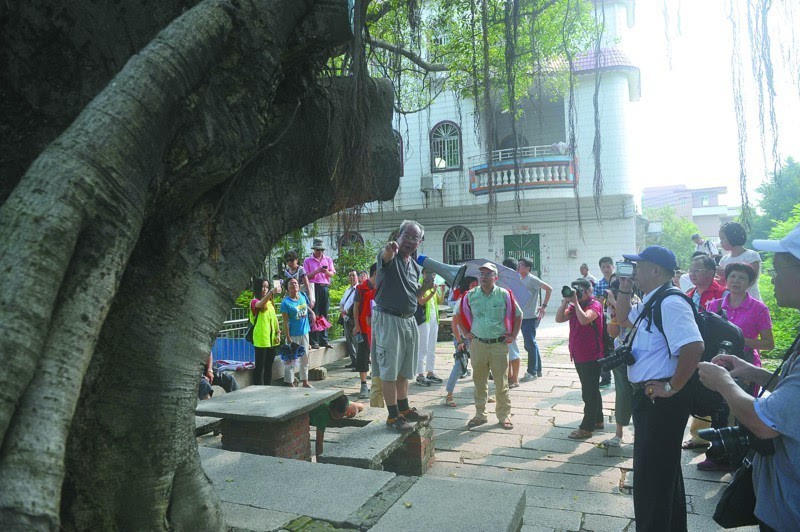

市民觀察團在高明荷城阮埇村古榕樹下,聽取村中老人講解

作為佛山特色古村落之一,阮埇村文人名士輩出,明清特色建築成群,其中又以阮北坊“八大家”最有名,曾創造出“十三間房子同時上梁”的佳話。市民代表還探訪了阮西坊古民居群,大夫區公祠,古金庫、古圍牆、古巷道、古書院、古私塾、古橋等。

而村民在三百年古榕下閒話家常,在古樸的宗祠裡擺喜酒,更是讓市民代表感歎村落民風淳樸,生活悠閒。他們紛紛拿出手機、相機把一幕幕村落生活場景記錄下來。“這是我見過最古老的榕樹了,姿勢獨特向外伸展,希望可以好好保育下去。”市民黃秀美一邊說著一邊用手機為榕樹留影。

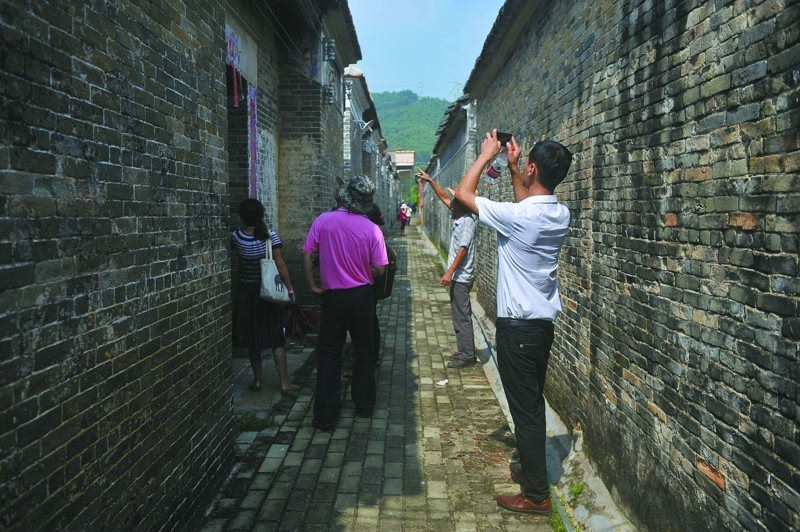

相比起阮埇、榴村陸家,建村約240年的深水村是三個村落中規模最小、最年輕的一個。13間(原有15間)規格相似的清末古屋分為三排,整體布局整齊,棋盤狀排列,規劃出一條條規整有序的巷道。而屋中留空的屋頂以及天井的小水閘,讓市民贊歎見識到了先人先進的采光和排水智慧。

前日,市民觀察團成員在深水村村道中拍攝記錄

阮埇村古建築群中摻雜有新建房屋,而深水村則幾乎全清一色一層房屋,少見新。“我比較喜歡深水村這種沒有翻新過的、原汁原味的村落,可以讓人感受到歲月的痕跡。”首次參加古村落走訪的攝影發燒友鄧小姐前日拍個不停。有市民觀察員建議,應針對現存情況不同的村落,邀請學術機構為其量身打造活化方案,避免千村一面。

挖掘內涵

應弄懂隱含的宗族文化

在實體古建築之外,村落宗族文化是走訪團另外一個關注點。在榴村陸家,村中現存的7座前門樓:“五福裡”、“興仁裡”、“仁厚坊”……個個起名講究,體現儒家和諧思想,受到不少市民代表稱贊。據了解,陸家族人勤儉孝悌,詩禮傳家,至今依然秉承“鵝湖世澤,錦石家風”的祖訓。

隨團走訪的市民觀察員、順德職院副教授周彝馨長期關注古建築文化,對隱含的宗族文化尤為關注。“古時村落裡就算只有一個家族,不同坊的人多少還是會發生一些矛盾,宗族為了化解這些矛盾,直接做法就是在建築名稱命名上進行潛移默化的思想灌輸和引導”。她表示,要推行古村落活化取得效果,先要弄清楚賦予在實體建築上的這些虛化觀念和文化。

齊齊行動

熱心村民主動記錄村史

當日為到村裡探訪的佛山日報古村落走訪團作講解,區汝彬老人已數不清是第幾次為外來探訪者作講解。“每次有人都是他來講解的,說得既詳細又清楚”,上秀麗村委會副書記區細雄說,彬伯退休後,一直熱心參與村務,還參與阮西坊新祠堂的設計。

當日,彬伯一手手持“大聲公”為走訪團講解開路,一手挽著自己的文件包。包裡裝著他積累數十年收集整理而成的阮埇歷史資料《阮埇掃說》。走訪團離開之際,彬伯還不忘拿出這本獨家筆記與市民代表分享。“圖文並茂,剪報、手抄都有,字也寫得很好。”市民觀察員、佛山市委黨校人事部副主任陳小文贊道。

這本獨家筆記作用可大了。“我是怕自己忘記,所以就把收集到的史料還有村民跟我說的都記下來,除了日常村裡事務要參考到這些資料,還可以用這本筆記跟外人分享阮埇村。”區汝彬說。

陳小文認為,為將村落活化計劃落到實處,除了靠行政推動,還有一個群體的作用不能忽略——村民。經過走訪發現,像彬伯這樣的熱心村民在高明不在少數,但普遍年紀偏年長。而不少村落也自發組織記錄村史的行動。

在榴村陸家,4年前,高明部分陸氏宗族成立了“留淳村(榴村)陸家陸氏文物考古研究組”,專門負責收集和研究村中歷史,成員有9人,最年長的已有80歲。今年67歲的村民陸世孫是成員之一,自從2009年回村定居後,他就開始陸陸續續協助收集和整理本村史料。

有市民觀察員提出,目前村民對村落資料的收集編纂多數還處於“自娛自樂”的階段,要讓村民參與到本村古村落開發和活化工作,才能幫助傳統村落活化計劃真正落地。

觀察村落市民觀察員黃金鳳:

注重人情味 才能延續文化價值

傳統村落的活化,不能簡單地當作一個新規劃或旅游項目,而是要結合村的歷史、風俗、生活習慣等有價值的東西,咨詢專家的建議,綜合村民的意見,讓村子變得更有人情味,讓文化價值得以延續。如阮埇村的小商業街,每天都有不少村民在這裡吃早餐聊家常,非常有意思。

市民觀察員劉樸:

不同村莊 有不同活化模式

不同的村莊,有不同的活化模式,而不只是局限於經濟手段。比如,空心村應先吸引人員(包括外出的村民)居住,有人氣的可通過商業手段引入本土文化的節目等,循序漸進。

就阮埇來說,古建築群較為碎片化,要活化有點難度,但民風依然很淳樸,這是亮點;榴村人少,但修葺古建築、尋找宗親等,已是活化的行為。

市民觀察員陳小文:

只要有人氣 一切皆有可能

只要有人氣,一切皆有可能。高明區傳統村落的活化首要解決的是人氣問題。政府可以考慮采用對保持古建築原貌、居住其中的村民進行資金獎勵的方法,吸引外流人口,保住人氣。

(來源:焦點佛山站)

- 上一頁:明清古宅游一磚一瓦寄鄉愁

- 下一頁:【非物質文化遺產】客家圍龍屋