楠溪古村

日期:2016/12/14 17:50:23 編輯:古建園林

浙江,物阜民豐、景色優美。從雁蕩山、楠溪江、富春江至西子湖畔,自然美景,賞心悅目;從泰順的廊橋、永嘉的中國景觀村落群至武義的俞源太極星象村,傳統文化,燦爛斑斓。

這是一條山水風光與人文景致相輝映的游覽線路。雁蕩山的飛瀑流雲,楠溪江的田園美景,富春江的煙林水色,構成了一幅幅鴻篇巨制的山水長卷。而楠溪江不愧是“中國山水畫搖籃”,“水秀、巖奇、瀑多、村古、灘林美”,那散落其間的一座座古村落就是山水畫搖籃中的明珠。

芙蓉古村位於楠溪江中游西岸,始建於唐末,是楠溪江各村落中歷史最悠久的。村子按照“七星(方形小平台)八斗(方形水池)”規劃布置,道路、水系結合散布的“星”、“斗”形成系統,寓意子孫後代人才輩出如繁星。全村略呈正方形,圍以卵石砌成的寨牆,猶如一座小城寨。沿寨牆、道路引溪水,以水車溝通水渠形成流動水系,宅邊、道旁都是涓涓清流,成就“溪抱村流碧繞門”的美景。村中的民居,粉牆烏瓦、花樹纏繞、樸實素雅,亭池、水榭、宗祠、書院,滄桑、古樸、典雅,構成自然、寧靜、和諧之美。

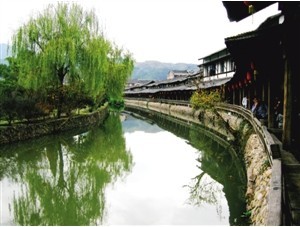

巖頭村,古樸古香。一條長湖貫穿小村,沿湖岸邊蜿蜒著一條長街,長街上是幾百米長的廊棚,廊檐下是一溜長長的紅燈籠,一脈流水印著岸柳、藍天白雲、長廊的美麗倒影。坐在廊棚的美人靠上,或垂釣或閒聊或做家計,悠然、隨意、自得。水是古村的靈魂,清清的麗水繞街傍戶,大人在浣洗,孩童在戲水,鵝鴨在覓食。

被譽為“文房四寶”風水村的蒼坡古村,背依筆架山,面臨楠溪江。村以“文房四寶”為布局,山為筆架、山下筆直的路為筆街、蓮池為硯台、池邊的大石條為墨錠、整齊的港子為紙。這是耕讀思想的充分體現。“耕為本務,讀可榮身”,作為宋代文化一大特征的耕讀思想無疑是中國鄉村千年不變的共同理想。而歷經千年風雨留存下來的寨牆、路道、民宅、亭榭、祠廟以及仍然蒼翠茂盛的古柏、古榕,實際上就是中國古代文化的縮影。

看見這些整體保存完好,具有很高的傳統、歷史文化價值,人們自適地生活其中的安寧、靜美的古村落,真是件快意的事情。

村落締造者的智慧和才華值得後人的欽佩。村街的整體設計、規劃,民捨、亭榭、祠廟的建築風格,耕讀文化和宗族文化的培育、維護與傳承,水流系統的開發、利用等,充滿了人生的智慧和傳統文化的力量。特別那風水布局,蘊含了古代樸素的生態思想和生態觀念,體現了人與山水環境的高度和諧、人文景觀與自然景觀的密切相融,每一處都是古生態文化的經典遺存。

讓人感動的是,這些古村落的後人自覺地保護著老祖宗留下的寶貴東西,懂得開發與保護的價值,細心呵護著生存的環境。在巖頭村,我們看到人們在湖水中種植美人蕉以保持水質的純淨;在各個村落,沒有很多的商鋪,沒有商品叫賣的吵嚷、燈紅酒綠的熱鬧,更多是安詳、寧靜。在這些古村裡,人們有著當代人難得的樸實情懷,人情醇厚如美酒。在俞源太極星象村,我們就碰到了兩位讓我們難以忘懷的老人。我們是在即將離開村子時碰到那兩位老人的,當時天色已晚,有團友指著不遠處的一幢建築告訴我們,那裡有東西看,讓我們找前面的兩位老人。

我們趕上前,見到了一高一矮的兩位老人,說明來意,兩位老人用土話說了幾句,然後轉身帶我們來到建築物前,我們一看原來是俞源十景之一的洞主廟。老人打開一道側門讓我們進去,看完,我們請求老人打開正門讓我們看看,矮個子老人說鑰匙放在家裡了。我們問家裡離這裡遠不遠,老人說不遠,我們說能不能去拿鑰匙,我們大老遠來一趟不容易,想看點東西。兩位老人說了幾句話,答應了。矮個子老人回家拿鑰匙,高個子老人留下陪我們說話。很快,矮個子老人小跑著回來,說鑰匙在兒子身上,但兒子不在家。我們覺得很可惜,謝過兩人正想離開,老人卻拿起地上的磚頭砸門鎖,我們一下子愣了,反應過來後趕緊制止,但兩位老人不聽,繼續砸,砸了一陣子,由於門鎖實在牢固,沒能成功。我們很過意不去,臨走時給老人幾十元買煙錢,但老人不要,我們只好硬塞進他們手裡。

古老的村落,淳樸的老人,醇厚的人情,讓我們的心久久不能平靜。

當我們身邊的古村落在城市化的進程中、在一波波的征地拆遷中不斷消失的時候;當我們的文化古跡在所謂的保護性開發中,被開發得體無完膚的時候;當我們悠悠的古韻和樸實的人情早已被泛濫的商業氣息淹沒的時候……或者只有這些保有厚重文化遺傳的地方才能盛裝我們越來越喧囂心。