四川會理古城

日期:2016/12/14 17:43:51 編輯:古建園林

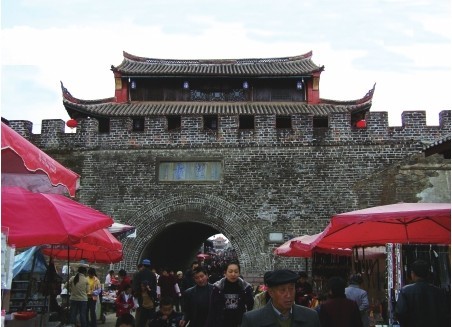

會理古城北門城樓

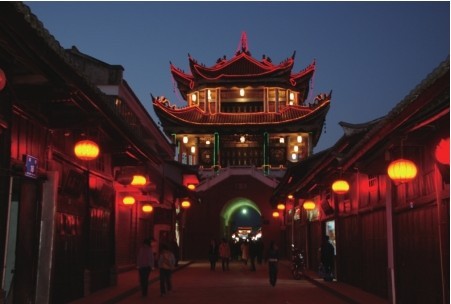

會理古城南北大街

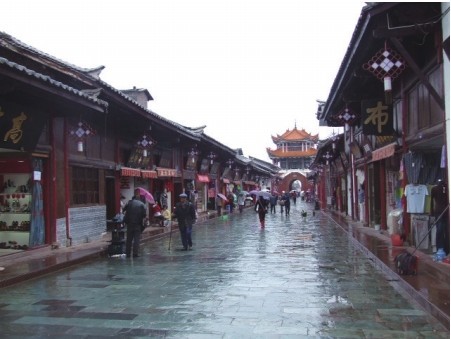

雨中的會理古城

會理民俗快樂“篩糠”

四川省會理縣,因其源遠流長的悠久歷史、積澱厚重的文化底蘊、完整清晰的古城脈絡、得天獨厚的自然生態資源,順利通過國家歷史文化名城專家評審委員會嚴格得近乎苛刻的評審,國務院於2011年11月2日正式批復、11月8日正式發布公告,將會理列為國家歷史文化名城。至此,會理成為中國第118個、四川省第8個、涼山彝族自治州第1個國家歷史文化名城。在四川省的8個國家歷史文化名城中,會理是獲此殊榮的唯一的縣城。

古城綻新輝,在國家歷史文化名城稱號的助力下,在會理縣“保護好一個古城,建設好一個新城”的施政方略下,素有“川滇鎖鑰”美譽的會理,又迎來了全新的發展機遇。

會理的明天,更加值得期待!

風光篇:美麗會理宜居歷史沿襲千年

會理縣,因“川原並會、政平頌理”而得名,古稱會無,繼稱會川,始建於西漢武帝元鼎六年(公元前111年),至今已有2122年的設縣歷史。會理歷來是川滇兩省交界的軍事和經濟重鎮、西南地區商旅物資的重要集散地,古代南方絲綢之路從縣境南北貫通達100多公裡,途經44個鄉鎮,會理縣城是這條古道的重要驿站,素有“川滇鎖鑰”的美譽。

會理地處西南橫斷山脈東北部、青藏高原的東南邊緣,屬半濕潤氣候區,有著豐富的光熱資源和宜人的氣候條件,最不缺少的就是陽光,年平均日照2398小時,年平均氣溫15.1℃,氣候宜人,素有“小春城”、“攀西明珠”、“川南明珠”之美譽。高達52.1%的森林覆蓋率,將會理造就成為天然的氧吧,非常適合養生。會理,冬無嚴寒,夏無酷暑,四季如春,素有“小春城”之美譽。由於獨特的氣候和豐饒的物產,會理非常適合居住,在房地產業空前火爆的今天,和其他地方的人相比,會理人在外購房置業的比例小之又小。

記者在會理采訪時,沿著千年來從未改變河道的護城河一路前行,隨處都可遇見沐浴著燦爛陽光載歌載舞的會理人,濯纓橋、東門橋、九洞橋、濱河柳堤、石榴文化廣場……處處都是會理百姓享受安逸生活的樂活之地。膝下孫女外孫奔跑嬉鬧,手裡的風筝乘風越飛越高,56歲的退休職工張映林偶遇記者時,正在濱河公園享受著天倫之樂。“這幾年會理發展真的很快”,他由衷地說道,工作時出差去了不少地方,發現都比不過會理的氣候,“在會理住過的人都會喜歡上這裡的。”

足夠吸引人的遠不止氣候,由於會理濃厚的人文環境、厚重的歷史底蘊、良好的生態環境,這座光鮮在燦爛陽光下的古城,正日益吸引著眾多川內外游客的目光,“到會理懶游”已成為不少朋友出行的上選。

歷史篇:古城會理延續歷史傳奇的所在

國家歷史文化名城評審委員會在對會理進行評審時,對會理評價極高。委員會成員、兩院院士、建設部原副部長周干峙,國家文物保護委員會古建專家組組長羅哲文曾說:“會理古城脈絡很完整,在城市建設進程中未受到一點傷害,堪稱奇跡。真得感謝上天賜會理這一塊寶地。”

被專家稱為奇跡的會理古城,依玉墟山余脈而建,東西窄而南北長,形似一艘航船,故會理縣城又被文人雅士們稱為“船城”。船一樣的城郭裡,一座有著千年歷史的壯觀古城,與座座外型靓麗的現代化建築相互依偎,講述著一個有關歷史與未來,傳統與發展的傳奇。

會理古城中心與眾不同,不是現代化的街道和林立的商廈,而是別具風情的老城,標志性建築就是鐘鼓樓和北城門。鐘鼓樓又名凌霄樓,位於老城的中心,在南、北街與東、西街的交匯處,是會理古城最富代表性的建築。在鼓樓北面與鼓樓遙相呼應的是北門城樓,會理人俗稱城鼓樓。城鼓樓建於明初,當時的古城山環水繞,四門井然,風水頗佳,後幾經戰火,現僅存這一門了。門上有樓,是重檐硬山式頂,木質镂花,彩漆門窗,兩面有匾。城樓連接著一段古城牆,現在城牆上長滿了青苔和草,滿含古韻。

踏上城樓,仿佛進入歷史隧道,你完全可以倚在古城牆垛口,欣賞古色古香的老城,和著鼓樓藝術團美妙的音樂,讓你暫時拋棄世間的功名,任思想的靈光在時光隧道中流淌,體味休閒的古韻。在百年老茶屋裡點上一壺茶,坐在古舊的條凳上,望著窗外幾百年前的老城磚和樓下往來穿梭的人流,聽聽周圍的茶客講講街頭巷尾的傳說、故事,現代生活的種種壓力將與你不相干,仿若與這紛紛擾擾的大千世界隔絕,隔出了千百年的沉靜,這是一種既超脫世俗又融入世俗的休閒況味。

以鼓樓為界有東、西、南、北四條縱橫交錯的大街,大街保存著完整的古城格局且數百年未變。會理古城南北長1776米,東西寬920米,故有“穿城三裡三,圍城九裡九”的說法。被評為“四川省十大最美街道”的會理古城南北大街,街寬7米,街上的店鋪,均為一樓一底的木板樓房,青瓦屋面,木樓上有镂空雕花木窗,瓦楞上還有垂吊的百草和青苔,色調古樸統一的店面上還懸掛著本縣書法家書寫的匾額,引人駐足。

會理古城有4街、3關、23巷,和大街相比,小巷同樣別有韻味。在會理眾多的巷子中,最具特色的是位於北關西側、馬幫商旅聚居的西成巷,長約400余米,寬3米。巷內房屋多為清代建築,巷口有“西城”門廊,路面為石板鋪砌,西城馬店、蔡家馬店、廖家馬店、慶豐號馬店4處,至今保存完好。巷口還有清光緒十一年立的《功德碑》和《禁止碑》,會理古城建設和環境保護的“市政管理規約”,古已有之。

離北門城樓不遠的科甲巷,因科舉人家居住而得名(據統計會理全縣明清以來曾考中貢生、舉人、進士以上達390人之多)。巷內至今保存有許多完整的明清傳統民居院落,其中尤以胡家大院、吳家大院等院落最有建築歷史價值和藝術價值。在這些街道和巷子中,有古建築和傳統民居建築17萬平方米,其中結構良好、特征鮮明、具有保存價值的建築約占80%以上,百年古樹千年古井點綴其間,縱然相隔悠遠時光,濃濃的市井氛圍依然隨處可見。

保護篇:在保護中建設會理歷史翻開新篇章

絕不為單純發展旅游而申報國家歷史文化名城,絕不為單純保護而忽略民生“造空城”,絕不搞形而上勞民傷財的大拆大建。在城市建設與古跡保護矛盾日益凸顯的今天,在申報國家歷史文化名城工作啟動之初,會理縣相關部門便十分明確地提出了上述原則。

會理縣城鄉規劃和住房保障局局長鄧德基介紹,1995年,會理縣便首次編制了《會理縣歷史名城保護規劃》;2005年,在修編會理縣總體規劃中,又編制了會理縣歷史名城保護規劃專章內容;2006年,專門組織編制了《會理縣名城保護規劃》的專項規劃;2008年,新修訂完善的《會理縣歷史文化名城保護規劃》,經四川省審查批准,正式施行。

不斷增加的會理古城保護力度,令靈秀古城的千年古韻在現代依舊氤氲動人,那一份古樸,依然原汁原味。人氣、財氣、商氣,自古便是會理古城的特點,將古城住戶悉數遷出固然看似“穩妥”,但古建築的活力已然失去,為避免走國內其他地方盲目“造空城”的老路,會理將古城保護工作細致到了腦外科手術般的精密程度。“我們針對每一棟古建築制定修復、加固方案,很多時候都是幾套方案圖紙同時出,優中選優。”鄧德基介紹,會理同時廣發英雄帖,邀請國內知名高校的古建築保護院系為會理的古城保護特別是古民居保護獻計獻策,目的只有一個:讓急需修繕的古建築得到最安全的維護,延長古建築生命力。

在會理古城,古建築都被掛牌建檔,水電管網、消防設施等基礎配套有序完善,這極大改善了古城居住環境,在古城建設進程中,民生也得到了悉心照料。

會理縣旅游局民俗專家任重介紹,絕非向老祖宗留下的寶貝索取,不為了單純發展旅游而申報國家歷史文化名城,會理縣富於理性思考的古城保護方略,近年來效果顯著,會理旅游同樣得到了極大推動。“每年慕名而來游覽古城的各地游客絡繹不絕,古城濃厚的生活氛圍很受游客喜愛。下一步我們准備對古城業態進行引導性開發,扶持特色旅游產品專賣店,讓各地游客在游覽古城的同時就能買到金沙硯、綠陶、蘭草這‘會理三寶’。”再加上會理近年來有意識地發掘地方非物質文化遺產,充實豐富了古城歷史文化的內容,游客到會理絕對有得看有得玩有得吃。

會理申報國家歷史文化名城歷時4年,縣城鄉規劃和住房保障局建管股股長、高級工程師苟雪丹坦言:“難,但保護更難。”申報的成功實際上對會理古城保護工作提出了更高的要求,如何將會理古城保護工作真正形成常態落到實處,會理縣相關領導也大動腦筋。09年,會理特別成立了古城保護管理辦公室,司職以古建築為載體通盤規劃管理職能,同時予以增強明晰。如此一來,古城古建築普查、測繪、產權調查、修復方案制定、施工等所有工作由辦公室實行統一協調,以前多職能部門涉足而理不清理不順的事兒,現在是門門兒清,越來越多的古建築得到修繕保護,一些原本消失在歷史煙雲中的古建築也得以原址恢復。

如今的會理縣城,布局合理、環境優美、功能完善,既有極富川滇文化特色的古城區,又有極具現代特色的新城區,既是一座人文之城、生態之城、山水之城,更是一座溫馨之城、快樂之城、幸福之城,正煥發出前所未有的超強活力。

推薦閱讀:

南京文物建築保護要有良策新招

千年古剎崇福寺"失火" 朔州消防"成功"撲救

北京東西城消失古建將在電子地圖重現

農民木雕夢想籌建古建博物館