福建潘厝古民居群

日期:2016/12/14 17:43:24 編輯:古建園林

龍海東園鎮埭美水上古民居保存完好,整齊劃一,讓它得以入選“申遺點”

埭尾村村民嚴守先人禁改建築格局的遺訓

金門紅磚厝與閩南紅磚厝一脈相承

南安蔡氏古民居恍如閩南建築博物館

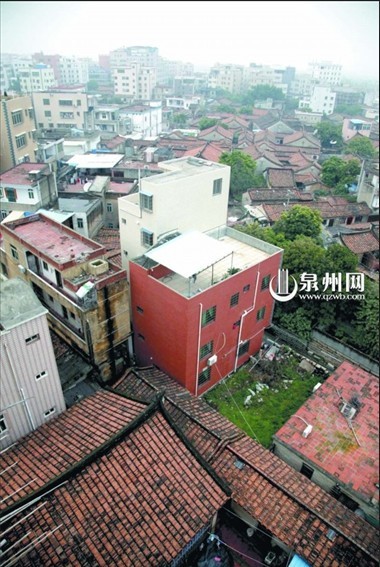

高樓掩蓋了潘厝古民居群的艷紅

新垵紅磚厝建築群周邊環境雜亂

莆田榜上無名,遭到破壞不少優秀古厝落選。此次的“申遺”點初選結果有些出人意料。一些本來被認為很有可能入選的紅磚建築,落選了。

“選點的標准,一方面由和申報的文化主題的相關性來確定,另一方面由遺存現狀的真實性和完整性來確定。”魏青解釋說,即便一個建築或一組建築在歷史上曾經很重要,但目前的現狀和歷史原貌已經出現了較大差距,或者其歷史環境已經發生了滄海桑田的變化,那就很難成為入選對象。他說,幾次考察發現了閩南很多個體保存相對好、歷史價值也非常高的紅磚建築,但周邊環境確實變化太大,和世遺的要求相差太遠。

根據申報世遺的“科學性、唯一性、完整性”等要求,“周邊環境以及建築群自身是否遭到破壞,都是很重要的考量因素。”負責紅磚建築申遺事宜的漳州市文化局副局長張敏說,漳州台商投資區(角美龍池)的潘厝古民居群就是因為破壞比較嚴重,而敗給了龍海市埭尾古民居群。

期限臨近泉廈還未提交文件

魏青說,根據計劃,3月底之前就要完成閩系紅磚建築申報世界遺產預備名單的申報文件,並提交國家文物局研究、審定,但“申遺”還有一段很漫長的路要走,“所有這些都只能算是起步階段,其實前期的研究和探討,包括相關遺產資源的調查梳理以及紅磚建築概念界定問題,還有很多工作有待補充完善”。

省文物局一不透露姓名的工作人員認為,此次選點才選了兩三個“申遺”點,而且選的都是比較容易開發保護的點,應該就是跟申報時間倉促有關。據悉,目前3處申遺點,只有漳州龍海向省文化廳提交了政府文件,申請將龍海閩系紅磚建築列入中國世界文化遺產預備名錄,“其他兩個地方還未提交政府文件”。

探訪:漳州龍海埭美水上古民居,秩序井然的“世外桃源”

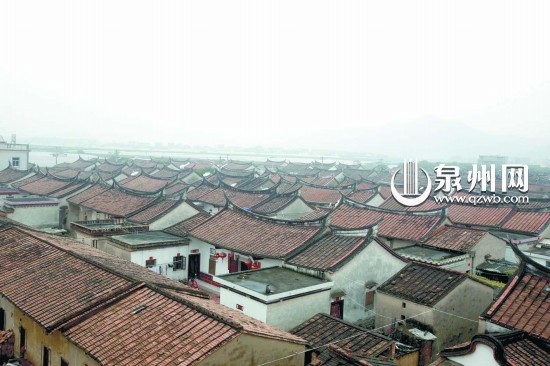

站在村外的高處環視這裡,遠山,田園,水道,小舟,民居,和諧一體,尤其是環繞村莊的水道,像一條翡翠玉環,將整個村子圈起來。站在村外的高處俯瞰這裡,一座座,一戶戶,整整齊齊,比肩依偎,縱看一條直線,橫看一條直線,像閱兵一樣經受時光老人的檢驗。

這就是人稱“閩南第一村”的漳州龍海東園鎮埭尾村埭美社“水上古民居”,紅磚瓦,灰白牆,燕兒尾,繞城水,是它的特色。

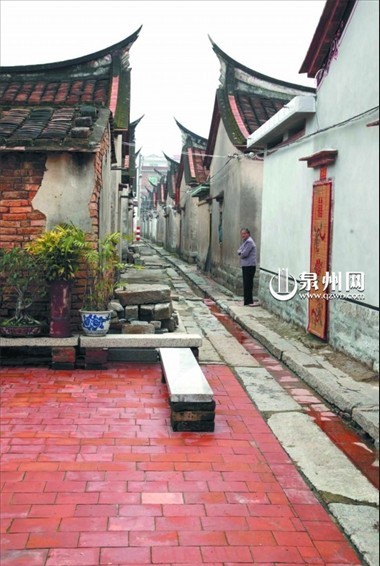

一排整齊劃一的古厝之間,邊門對著邊門,中間僅隔一米多寬,當邊門全部打開,一條由村頭連到村尾的快捷通道就形成了。“只要你連著敲邊門,就可以一路穿厝而過。”在村裡溜達的小伙子說,他們這邊的人,下雨天不帶雨傘跑遍全村也不會淋濕,走的就是這條捷徑。

據67歲的村民陳訓生介紹,埭美社已有560多年的歷史,由開漳聖王陳元光第25世孫陳均惠的第八世後裔開基,至今仍為陳氏族群的聚居地。最新的統計顯示,埭美社共有古厝276座,其中明清時期的有49座。數百年來,埭尾村村民都嚴守先人禁改建築格局的遺訓。

村民陳志強認為,埭美社眾多紅磚古厝的特殊格局,不僅體現了閩南建築的精巧構思,還蘊涵了閩南人特有的一種人文精神,即互相關照、守護相望、多樣和諧,“埭美社現在水上古民居,絕對可以稱得上是一個充滿秩序的"世外桃源"了”。

漳州潘厝古民居群,鋼筋水泥裡的清“世界首富”故居

在漳州台商投資區白礁村潘厝社,隱藏在高樓大廈中間,目前還有23座保存完好的閩南紅磚傳統建築。這就是專家們所說的潘厝古民居群。其中比較集中成片的有11座,共2排155間。遺憾的是,這一抹艷紅色彩早已湮沒在四周的鋼筋水泥裡。

這裡的古厝一般都分為三進(前廳、中廳、後廳)兩個偏房,全部為磚木石結構。盡管有的房子已有些破敗,但窗柱上精致的青石雕以及牆壁上花俏華麗的磚雕,依稀可以看出當年這邊的富裕。村民稱,當初建設這些房子的主人非官即富。

54歲的紀建華自稱是潘厝社的外孫,他的母親姓潘。據他介紹,潘厝的這些紅磚古厝是十八世紀“世界首富”、廣州十三行的商總(即行商首領)潘振承的故居。根據一個與潘振承做過生意的法國商人發回的《法國雜志》報道,潘家每年消費多達300萬法郎,財產比西歐一個國王的地產還要多。因此,潘振承被《法國雜志》評為十八世紀“世界首富”。

不過,“世界首富”的名頭還是無法阻擋很多紅磚建築群被拆的命運。或許,就是因為周邊環境被破壞了,潘厝古民居群未能入選初選的世遺點。漳州市文管辦主任楊麗華認為,潘厝的古民居群是典型的閩南傳統古民居,非常具有代表性,應當加以保護。

廈門大嶝“金門縣政府舊址”,紅磚古厝見證兩岸同胞共同抗日

從大嶝對台小額貿易市場一路前行,穿越十多個小巷來到一個戲台前。“這片紅磚厝就是你要找的"金門縣政府舊址",面前的這幢曾經是金門縣政府的總部,前幾天還有專家來看過,聽說要申請世界非物質文化遺產了。”背靠在戲台的水牆上,家住附近的摩的師傅洪大發指著正對著戲台的一幢紅磚古厝說。

據介紹,“金門縣政府舊址”是一片典型的閩南紅磚古厝建築群,包括縣政府總部、文書房、保安隊隊址、縣政府會議舊址、縣政府鹽兵樓、國民黨金門縣黨部、國民黨金門縣黨部書記處共7處12棟建築。1937年10月26日,日軍占領金門島,金門縣政府被迫撤離金門島遷往大嶝島,借用民居辦公,同時,國民黨金門縣黨部也遷至此。抗戰勝利後,金門縣政府於1945年10月3日遷回金門島。在8年中,先後有9名金門縣縣長在大嶝就職。雖歷經炮火,但這片建築群至今仍基本保留完好,是兩岸同胞共同抗日的重要史跡。

廈門新垵紅磚厝建築群,成片老宅慘遭竊賊頻頻光顧

在海滄靠近新陽醫院附近有條雜亂的商業街,沿街前行,成片的紅磚厝建築群映入眼簾,高低不等的鋼筋水泥建築,卻雜亂地林立在成片的紅磚厝建築群裡。走在新垵紅磚厝建築群裡,滿目是斷壁殘垣的老建築。

在有著百年歷史的大岑祖厝前,對新垵紅磚厝建築群有著多年研究的邱大昕告訴記者,不止是鋼筋水泥建築的破壞,竊賊也經常光顧這裡,“去年的一個雨夜,竊賊竟然用鐵鍬將大岑祖厝門前的一對雕刻著青色花瓶和鳳凰圖樣的精美青草石雕給挖走了”。

邱大昕介紹說,新垵村現存的600多棟古厝,都屬於典型的紅磚民居,在他很小的時候曾聽村裡的老人講,清末的新垵村還是“面朝大海”,海水可隨潮汐注入到村中河道,由於河道流經房前屋後,小船還可以在海上與村中的河道之間自由穿梭往來。起初新垵人從水路漂洋過海,遠至東南亞一帶謀生。“他們利用與大海相通的河道運回各種優質建材,蓋起房子,這裡也逐漸形成了獨具特色的古建築民居群落。”

泉州南安蔡氏古民居,閩南建築的“大觀園”

蔡氏古民居建築群坐落於泉州南安市官橋鎮漳裡村,俗稱“漳州寮”距泉州市區20公裡,現存漢式古建築16座,有序地分布於3公頃(40多畝)的長方形地塊中,東西通長200多米,南北通寬100多米。其宏大規模、嚴整布局,為閩南地區所僅有,恍如一座五光十色的清朝閩南建築博物館。有人說,它是一個“小故宮”,是一個閩南建築的“大觀園”。

金門民俗文化村,風韻猶存的“海珠堂”

作為金門重要的閩系紅磚厝代表,民俗文化村位於金沙鎮山後村中堡,始建於光緒二十六年(1900年),有16幢住宅,1幢祠堂、1幢私塾,俗稱“十八間厝”,全為紅磚古厝,是旅日的廈門華僑王國珍、王敬祥父子建成後,分別贈送給山後王氏族人居住的。1979年曾進行整修,如今已被定名為“民俗文化村”。

據《到廈門看紅磚厝》一書的作者、閩南民俗專家、原廈門博物館館長龔潔透露,根據他最新掌握的資料顯示,民俗文化村的建築材料全部取材於泉州、漳州一帶,建築師傅也是從泉州惠安請過去的,而居內的梁木則來自閩江上游。牆壁石材均用泉州白花崗巖,屋脊也均為閩南燕尾、馬鞍脊,渾圓厚實。盡管經歷了100多年的風風雨雨,歲月並沒有銷蝕它昔日的風采,每當旭日東升,推門向外眺望,仍可見滄海懸珠的美景,“如今把這幢"十八間厝"古厝取名為"海珠堂",實在是太貼切了”。

推薦閱讀:

貴陽黔明古寺

李鴻章享堂昨起再度免費開放

宋代古橋今安在?福州城內25座僅6座仍在使用

涉僑未保護歷史建築處境堪憂

- 上一頁:濟南中新八景大觀古韻領風騷

- 下一頁:平遙古城十大怪 房子半邊蓋