傳統民居福州朱紫坊街區

日期:2016/12/14 17:43:11 編輯:古建園林

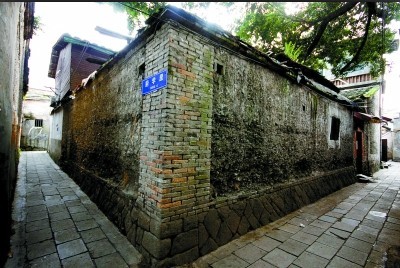

巷景

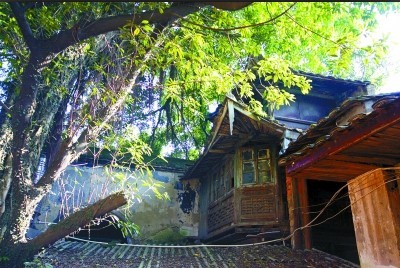

芙蓉園

朱紫坊街區面積共約17公頃,聚集著12處各級文物保護單位,約占片區面積16%;列為保護建築與傳統風貌建築的共60余處,約占片區面積20%,其歷史文化建築的密集程度實為罕見。朱紫坊內現存的明清及民國建築院落不僅特色鮮明,而且歷史悠久、文化內涵豐富。

福州園林式建築的典型代表是花園弄內的芙蓉園和武陵園,規模宏大,建造精巧。主座原為宋朝參知政事陳韡的芙蓉別館,因園內遍植芙蓉而得名。明初籍沒入官,正德間學者傅汝舟居此。其後為明長史謝汝韶別館,其子布政使謝肇淛世居於此。東座為明內閣首輔葉向高居所,明末禮部尚書曹學佺亦嘗讀書其中。清光緒間,布政使龔易圖宦歸,重加修葺擴建,號為三山南館。園中假山如堆金疊玉,玲珑可愛。民國後期為海軍將領陳兆锵花園。

朱紫坊街區內還有堪稱福州民居建築典型代表的薩氏民居。約建於明末清初,道光年間歸薩氏後,又擴建重修,總面積為2080平方米。大院臨街有6扇大門,馬頭牆高聳,大石板鋪天井,大廳進深面闊,均為5間,東西廂房均為楠木門,隔扇窗棂亦為精雕楠木,圖案雅致,內有書齋、藏書樓、佛堂等。花廳前有太湖石假山、小亭閣及東西高平台。一泓清水可與大門外安泰河相通。

此外,朱紫坊街區內有清代與民國風格相結合的陳兆锵故居、鄭大谟故居等。這些樣式各異、風格獨特的院落,共同形成了朱紫坊傳統建築院落的多樣性。特別是每座建築本身及各個建築細部的雕刻裝飾造型優美、圖案考究,體現了福州傳統民居特殊的審美意境與文化意涵,具有較高的藝術價值和科研價值。芙蓉園、武陵園等園林建築設計巧妙、布局優美,建築細部雕飾精致,說明古代朱紫坊街區居民對建築美學的深刻認識與獨特見解,體現他們的文化修養與人格精神。

目前,在朱紫坊街區中保存的傳統民居與文化建築有:全國重點文物保護單位福州文廟、朱紫坊古建築群(薩氏民居)和芙蓉園,省級文物保護單位清末海軍將領方伯謙故居,市級掛牌文物保護單位張日章故居、何公敢故居、鄭大谟故居、陳琛故居、陳兆锵故居、葉觀國故居以及區級文物保護單位董見龍(應舉)先生祠、張钰哲故居。

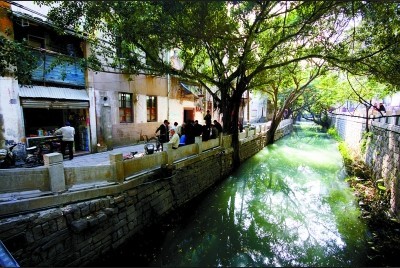

河坊一體似秦淮

朱紫坊街區位於福州市鼓樓區於山北麓、安泰河畔、安泰橋東。北對津泰路,南鄰聖廟路、法海路,東起津門路、花園路,西靠八一七路。街區形成於唐末五代,安泰河原為唐末福州羅城的護城河,安泰橋即是羅城利涉門的利涉橋。街區總面積15.84公頃,內有宛轉橋、福枝橋、廣河橋3座古橋,朱紫坊、花園巷、花園弄、學院前、府學裡、福澗街等10條坊巷。

朱紫坊舊稱達善境,地名新河,又號三橋。宋嘉祐、熙寧間,坊內通奉大夫朱敏功及其兄弟朱敏中、朱敏元、朱敏修4人皆登進士,朱紫盈門,因而為坊名。至今,坊內仍留有“朱紫達善境古跡”石牌坊。朱敏功上承朱敬則,下啟朱倬,堪稱名門望族。

朱紫坊街區的最大特色是河坊一體。北面臨河,住宅全在坊的南側。街區內空間格局是一街水巷,3座古橋。河水蕩漾,古榕蒼翠,巷弄交錯,園林幽雅,具有濃郁的福州傳統建築風貌,其歷史文化風情又與秦淮河相仿,故有“福州秦淮河畔”之美稱。

朱紫坊街區面對安泰河,緊靠安泰橋,西與白馬河相通,東與津泰河連接,水運可通閩江,水陸交通便捷。唐宋時期,這裡便是主要碼頭,並逐步成為古城的繁華街區。清陳學夔《榕城景物錄》載:“唐天復初為羅城南關,人煙繡錯,舟楫雲排,兩岸酒市歌樓,箫管從柳陰榕葉中出。”可見當時的繁榮景象。宋代修築外城,將該街區全部圍入城中。宋人龍昌期詩曰:“百貨隨潮船入市,萬家沽酒戶垂簾。”正是這一帶風光的真實寫照。

奇妙的是,這裡鬧中取靜,正所謂“結廬在人境,而無車馬喧”。福州古稱“榕城”,以遍地植榕聞名。朱紫坊河沿是全市古榕密植之地,最盛時多達三四十株。其中一株“龍牆榕”,相傳植於唐天復初,樹齡逾千年,圍徑9.8米,樹高18米,冠幅110米,裸根長成一堵牆,鐵干虬枝,宛如蟠龍騰躍,至今仍生機勃勃,極具觀賞價值。街區內處處園林建築,廣廈毗連,既是古來弦歌不絕之地,又是近代海軍將士聚居之區,確是宜居的福地。

推薦閱讀:

古今錯落的京城古文化購物街

山西羊頭山石窟造像群

義烏橋西村

臥室橫梁應怎樣布置

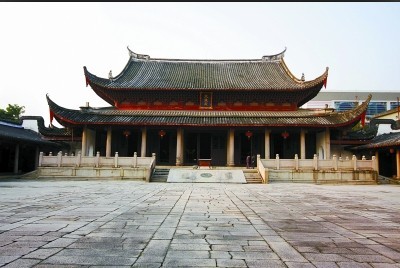

福州文廟

安泰河景

優越的儒學文化氛圍

閩都福州,中唐以來,文教興盛。主政者管元惠、李椅、常衮等“興學勸士,文儒匯征”,使得福州“家有洙泗,戶有鄒魯,儒風濟濟,被於庶政”。史載朱紫坊曾是福州文化教育機構最為集中的社區。區內曾有3座孔廟、一處府學院署及清代管理全省學務的提學使署,並有一峰書院及眾多私塾。因此,這一地區唐宋至近代皆為福州的文化教育中心。

早在中唐時期,福州刺使李椅將州學從城西北遷至今文廟舊址。五代時,閩王王審知在此建“四門學”,以教“閩中秀士”。北宋太平興國年間,又在州學舊地興建文廟。1000多年來,4次重建,10多次修建與擴建。清鹹豐四年最後一次重建,規模恢弘,從今日局部遺存,仍可見當日雄偉景象。自宋以來,文廟和府學內不但祭祀孔子,還設有“先賢堂”,以紀念有建樹的名宦碩儒。文廟與府學成為培植後學的基地。兩宋時期,福建中進士人數劇增至五六千人,較唐代猛增百余倍。所謂“龍門一半在閩川”,這應歸功於朱紫坊內文廟、府學、縣學及各書院、私塾的人才造就以及其所引領的“養士”風尚。

朱熹的摯友、南宋著名理學家呂祖謙兒時曾隨父入閩,後作詩深情贊美福州“路逢十客九青衿,半是同袍舊弟兄。最憶市橋燈火靜,巷南巷北讀書聲”。唐宋以來,經州學、文廟、府學陶鑄而出的大批莘莘士子,自覺地擔當起傳承儒學道統、延續朱子學統的重任。他們以學為政,經世致用,繼往開來,延續著中華儒學文脈,持續推動八閩乃至全國的政治、社會、學術、文化的進步與發展。

中國近代“開眼看世界”第一人林則徐與朱紫坊也有著情緣。傳說,少年林則徐替舅父陳大煜往朱紫坊送一篇文章,恰逢下雨,在坊間一屋檐下躲雨。他高聲朗誦舅父文章,吸引了屋裡的主人、進士鄭大谟。鄭老爺與少年林則徐一番攀談後,認定此人必成大器,竟不顧林家清貧,把愛女許配給林則徐。林則徐果然不負泰山厚望,終成經邦濟世的一代偉人。

朱紫坊內的船政名人

薩鎮冰,少時家貧,居無定所。朱紫坊22號是薩家祖居,他在此居住過。1869年考入福建船政後學堂第二屆駕駛班,連續3年考試名列全班第一。1877年選赴英國留學,成績優異。回國後迅速成長為著名的海軍將領。他雖長年從軍,卻詩書俱佳,雄文俊彩,筆力遒勁。他一生清廉,安貧樂道,熱心公益,受到世人的欽敬與愛戴。

薩本炘,出生並成長於朱紫坊22號薩家大院,中國現代著名的艦船制造專家。1920年6月畢業於船政後學堂(時已改名福州海軍制造學校)管輪班。1923年赴英國深造。回國後歷任江南造船所工程師、海軍馬尾造船所工務長、福州海軍藝術學校校長等。1950年以後,歷任武昌造船廠副廠長兼總工程師,國防科工委第七設計院(三機部艦船設計院)副院長兼總工程師、顧問、一級工程師。曾主持設計建造中國第一艘耙吸式挖泥船,參與中國常規潛艇和核潛艇的研制並做出重要貢獻。

方伯謙,出生於朱紫坊48號。1866年考入船政學堂第一屆駕駛班。1877年選赴英國留學,成績突出。歷任北洋水師“威遠”號、“濟遠”號管帶(艦長),官至副將銜。1894年中日海戰中,在豐島海域遇日艦挑釁,率艦以一制三,受到傳旨嘉獎。在黃海海戰中,因戰艦中彈受損嚴重,脫陣駛回基地,清廷以“臨陣退縮”罪名斬殺於旅順。方伯謙參與北洋水師基地的規劃與設計,並參與制定北洋水師章程,是中國海軍近代化的重要奠基人之一。

陳兆锵,祖居朱紫坊。14歲考入船政學堂管輪班,畢業後任職北洋水師,升任主力鐵甲艦“定遠”號總管輪,參加中日甲午海戰。1915年在江南造船所所長任上,授海軍輪機中將銜。調福州船政局任局長11年,兼福州海軍學校校長。1918年創設馬尾飛機工程處,組建了中國第一家飛機制造廠,是中國航空業的重要創始人。在馬尾主持局務時,重視海軍教育,創設海軍飛潛學校,培訓眾多優秀人才。1927年5月,在馬尾主持創辦“海軍制造研究社”,出版社刊《制造》雜志,推動了海軍制造技術的進步。

陳長鈞,居住在朱紫坊46號。1918年至1925年,就學於福州海軍飛潛學校蒸汽機制造專業,後留學英國。回國後任上海江南造船所少校工程師。抗日戰爭中在湖北宜昌中央航空委員會飛機修理廠任課長,專修美、蘇飛機發動機。後在福建企業公司鐵工廠任廠長兼總工程師。1945年抗戰勝利後,任澎湖馬公造船所所長(上校)兼總工。解放後,歷任省內重點企業總工、主任工程師,科技界省政協委員。

沈觐宸,居住在朱紫坊46號。船政前學堂制造專業畢業,留學法國、瑞士,獲飛機工程師學位。歷任民國駐英公使館秘書、巴黎和會中國代表團秘書、航空署署長。兩任馬尾海軍制造學校、海軍學校校長兼總教官,海軍部輪機少將。解放後,任省政協委員、省文史研究館館員。著有《海軍大事記》、《海軍編年史》、《船政編年史》等。

黃聚華,居住在朱紫坊27號。1897年就讀於船政學堂繪事院(後改稱船政局圖算所),畢業後從事造船設計。1913年曾任福州海軍藝術學校校長,後在馬尾造船所工務處、海軍廈門港司令部輪機課任職。解放後,任教於省高級航空機械商船職業學校(高航)。

此外,朱紫坊與船政有關聯的人物,還有出生並成長於22號薩宅的薩本述、薩本政、薩師洪等優秀海軍軍人,他們畢業於馬尾海軍學校。抗日英烈、中山艦艦長薩師俊也出生於朱紫坊薩宅。出生並成長於48號方家大院中的有多人服務於海軍,為中國海防事業做出貢獻。

推薦閱讀:

古今錯落的京城古文化購物街

山西羊頭山石窟造像群

義烏橋西村

臥室橫梁應怎樣布置

- 上一頁:四川黃許古鎮

- 下一頁:古今錯落的京城古文化購物街