河北青龍的滿清“八旗遺風”

日期:2016/12/14 17:42:13 編輯:古建園林

青龍縣民族博物館

青龍縣城內的滿族風情一條街

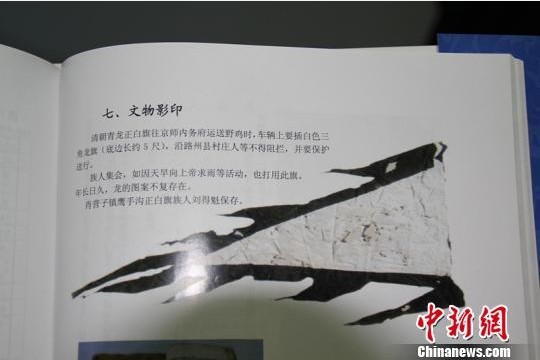

清朝送野雞進入京城時豎在車上三角形黃色龍旗影印圖片

長城關外的河北青龍滿族自治縣是一片馬鞍形的土地,縣城內古色古香的建築、頗具特色的習俗禮儀,到處是滿清“八旗遺風”。

走入青龍縣城,金源街兩旁的仿古建築引人注目。茶余飯後,賓主討論的主要話題還是旗人旗話,興致高了互稱“貝勒”、“格格”,然後哈哈一笑。

當地新聞官員說,青龍滿族自治縣內多為清朝八旗被流放子弟後代,就連現在秦皇島市區內把玩核桃的風潮也源於此。該說法未能得到青龍滿族自治縣文廣新局副局長任仕懷的認可。

據任仕懷介紹,明朝時,為避免與長城以北地區少數民族發生沖突,決定將長城以北二百裡范圍內作為中立地區,不得耕種開墾。而青龍滿族自治縣正處於其中。

康熙年間,隨著長城以南地區的因為滿族大范圍圈地而引發了漢人反抗。為撫慰民心,康熙八年(公元1669)年下發聖旨,滿族人開始到關外“跑馬圈地”,開發荒地。任仕懷經過多年考證後認為,在青龍定居的滿族人多為以下幾種:獎勵軍功、出關狩獵、賞賜皇親、奉命屯田和分丁撥戶等。

目前,在青龍縣54萬人口中,滿族人口占到68%以上。

任仕懷說,因出關狩獵而定居青龍的滿族人頗有意思。青龍縣植被茂密,禽獸眾多。早在順治年間,內務府就派人到此獵取野雞。康熙九年又派正白旗12名千總率150名旗丁來此獵雉開荒。這些人不納租稅,每年要向內務府繳納7420只野雞。

每逢送野雞進入京城時,這些人要在車上豎起一幅三角形黃色龍旗,上面寫著“御差”二字,沿途周縣見到此旗必須及時護送。後來,這些人不再需要獵捕野雞後,就開始繳納一種特殊的稅――雉稅。現在青龍滿族自治縣,還有部分村落是這些獵野雞人的後裔。

今年27歲的張佳琦是青龍民族博物館文保所的一名工作人員,對於本民族的風俗和歷史如數家珍。據介紹,在青龍,結婚、生活習慣,包括吃穿和娛樂等多方面都與其他地方有區別。

張家琦說,在結婚時,青龍的新媳婦要“坐福”,也就是要在新婚的被褥上鋪上一個“福”字貼紙,讓新娘坐在上面一個時辰,寓意為以後的生活帶來幸福。

如今在青龍縣城東部地區,還保留著過年時候做粘面饽饽的習慣。每到冬天,生活在這一區域的滿族人就會開始制作粘面饽饽,外面用粘面制成,裡面放有豆餡。而且每家都要制作兩大缸放到戶外冷凍,吃不完的就送給親朋好友。

張家琦說,這種習慣與滿族人經常出門打獵有直接關系,“這種食品冷凍後不容壞,而且攜帶方便,外出打獵的人帶上這種食品,只需用火一烤就可以食用。”

任仕懷認為,滿清文化對於青龍的影響是潛移默化的。他舉例說,很多人小時候玩過一種叫做嘎拉哈的游戲,就是用牲畜的距骨做為玩具,拋接取樂。而這種游戲的名稱“嘎拉哈”,滿語指的就是牲畜的後腿距骨。

目前,滿清文化正在河北青龍迎來新的發展機遇。青龍縣委書記於春海此前在接受媒體采訪時表示,要樹立“滿韻清風,生態青龍”的理念,在建築風格、語言、藝術、節日慶典、民間體育和規劃滿族風情村等多方面體現滿清文化。

推薦閱讀:

嶺南古村落——陸河墩塘村

桐廬:翙崗古街的底蘊與新意

甘肅永昌:巍巍武當展雄姿

溫州泰順廊橋

- 上一頁:河南紅石砌寨牆 臨沣遺古風

- 下一頁:嶺南古村落——陸河墩塘村