沙灣古建築

日期:2016/12/15 0:01:15 編輯:古代建築名稱

留耕堂

留耕堂是沙灣何氏家族的始祖祠堂,是番禺地區現存年代最久遠、布局最嚴謹、規模最宏大、造工最精巧,至今保存最完好的粵中宗祠的經典之作,有“嶺南綜合藝術之宮”的美譽,為沙鎮古鎮的標志性建築。

何氏是沙灣的一個大家族,曾與“石樓陳、員剛崔、南村邬”並稱番禺四大名族。南宋紹定六年(1233年),何氏先祖何德明(號象賢)遷居沙灣,從此繁衍生息,富甲一方。

留耕堂始建於1275年,其後屢建屢毀。目前所見的留耕堂為1700年擴建而成,面積為3334平方米。建築座北朝南,以南北中軸線對稱分布,為五開五進,依次分為頭門、儀門、象賢堂、後殿等四大組成部分。留耕堂以柱多而聞名,木、石柱共112條,囊括了元、明、清各個朝代精湛的磚雕、石雕、木雕和灰塑藝術,風格各異,卻渾然一體。

頭門前的廣場為“天階”。天階之南是水風塘。水風塘北面伫立左右各4座旗桿夾。古時,族內子弟考取舉人以上功名,則可在祖祠前“豎旗桿”,是光宗耀祖、彰顯族姓成就的一種方式。

留耕堂即沙灣何氏大宗祠,始建於1275年,占地面積3334平方米。經過近800年的歷史積澱,留耕堂已成為凝聚何氏宗族文化和嶺南建築文化的精髓所在,是沙灣古鎮的標志性建築。

在沙灣800余年的歷史中,有一個勢力顯赫的強宗大族,對本地的歷史產生了深遠的影響。他們在這裡置地開田,富甲一方,培養出了許多達官名士,成為享譽珠三角的望族。這就是與“石樓陳、員崗崔、南村邬”並稱為番禺4大名族的“沙灣何”。

留耕堂的故事,便要從這“沙灣何”說起。1233年,先祖何德明遷來沙灣,在這裡繁衍生息,日漸興旺。40余年後,何族集資建起留耕堂,但在時局動蕩的元末即被毀於一旦。

大約過了30年,明朝洪武年間,族人重新建起了留耕堂。為了更好地遵守禮制,滿足不斷增多的族人需求,1440年,何氏決定擴大祠堂,將留耕堂拆毀重建。

清朝初期,沙灣鄉各大宗族的奴僕會同鄉民,組成“貫義社”在沙灣起事。他們以反抗鄉中富人為目的,追殺族人,焚燒祠堂。在這次“奴反主之亂”中,留耕堂的前門和儀門全被焚毀,堂內也遭不同程度的損壞。時隔不久,為斷絕沿海居民與台灣鄭成功的聯系,防止禍亂,康熙下诏沿海居民全部向內地遷徙50裡。受“遷海事件”的牽連,留耕堂被視為尊崇明代的建築而被拆毀一空。

1688年,復鄉的何族人開始重建留耕堂,但只是草草了事。直到1700年,才開始進行大規模擴建,將原來的結構改為了五開五進,並在不遠處建起“水綠山青文閣”附屬建築。經過34年的改造,一座雄渾的何氏大宗祠終於展示在世人眼前。這就是現在看到的留耕堂。

在古代,宗祠的規模大小體現了一個宗族政治、經濟、文化等多方面的實力。留耕堂的規模在全國范圍內都屬罕見,沙灣何的實力可見一斑。然而,留耕堂的重要性不僅僅在於此,對何族來說,它是一族文化的象征,是沙灣何顯赫的標志。

何族是一個洋溢著書卷氣息的家族,世世代代崇尚詩書。為鼓勵族內子弟讀書,何族建立了一整套獎學制度,凡在科舉考試中中第者,都可獲得祖蔭。對何族子弟而言,讀書不僅發家致富的一種方式,更是獲取功名、光宗耀祖的最好途徑。從留耕堂的點點滴滴,便可看出文化人在這個家族受到的崇高禮遇。

留耕堂前的水風塘邊,豎著許多條形石塊,被稱為旗桿夾。清朝曾有規定,凡是考中舉人,給牌坊銀20兩,用來制作旗桿匾額。在小小的沙灣鄉,通過省級考試的舉人不計其數,其中何氏子弟就占據了一大部分。每年春秋二祭,旗桿夾上便會豎起獲取功名者的旗幟,刻上生平簡述。水風塘前曾豎滿了旗桿夾,可惜在大躍進時多數被毀。

推開留耕堂大門,迎面而來的是“詩書世澤”牌坊。從一世到五世,何氏登科為官的歷史幾乎沒有中斷過。明代著名理學家、書法家陳白沙有感於何氏深厚的文化積澱,便題寫了“詩書世澤”4個大字,成為何族文化與輝煌的最好诠釋。很久以前,在牌坊門的兩旁,還有陳白沙書寫的木刻對聯:“陰德遠從宗祖種,心田留與子孫耕”。然而,這兩塊表明“留耕堂”之義的對聯,在經歷了幾百年的滄桑後,在一個誰也不知道的歷史角落中散失了。

許多人來到水風塘前,都說留耕堂很美。這種美既有大氣磅礴之美,又有精雕細琢之美。廣闊的地域、厚重的大門、連綿不斷的雕梁畫壁,帶給人的是意想不到的視覺沖擊;精致奇特的建築裝飾、美侖美奂的雕塑藝術,又為人帶來了一陣清新的嶺南水鄉之風。

留耕堂占地廣闊,為五開五進的建築,在嶺南的祠堂家廟中十分少見。它依照中國古典殿堂式結構,座北朝南,沿中軸線對稱分布。留耕堂前後跨度達82米,如果放在百米跑道上,則占據了大半。在沒有鋼筋凝聚土支撐大空間建築的年代,僅僅一座建築就有如此深度,實屬不易。正因為祠堂規模宏大,所以需要用大量柱子來支撐,柱多也就成為了一大特色。留耕堂內的柱子全部采用優質的木石,共有112條之多。其中,最大的象賢堂有28條巨柱,要兩人合抱才能圍住。

沙灣是“民間雕塑之鄉”,這裡的雕塑遠近聞名,在留耕堂中也有大量體現。正門屋檐的斗拱之下,33個駝峰一字排開。駝峰是特有建築裝飾,在古建築中很難見到。若不仔細看,還以為只是簡單的重復。實際上,這33個小小的駝峰雕刻著繁復的人物故事、蟲魚鳥獸圖案,而且每一個都各有姿態,與眾不同,著實可見建造者的良苦用心。全祠之中還有一處木雕傑作--《衣錦榮歸圖》。在正門牌匾下,懸掛著一幅5米長的人物故事圖畫,生動地敘述了先賢科舉出仕後榮歸故裡的情節。畫中各人形神兼備,惟妙惟肖,實為木雕藝術中的精品。

沙灣的民居環境

沙灣地處珠江河網地帶,民居建築式樣多,親水性和實用性強,是珠江三角洲建築風格的典型代表。

蚝殼牆。古沙灣臨近海灣,百姓以蚝殼砌牆,可防火、防蟲、防雨,冬暖夏涼,水磨青磚牆。糯米飯拌灰漿鋪砌的磚牆外面,再貼上一層經人工打磨的青磚,牆身平滑且美觀。

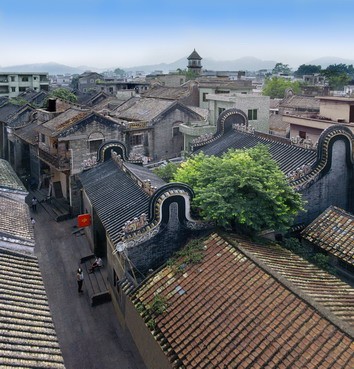

車陂街

車陂街是明清嶺南建築群的集中代表。路面以麻石鋪成,民居、祠堂多為磚牆坡頂磚木結構,具有良好防火和通風性能的镬耳山牆,質樸簡潔的水磨青磚牆,嶺南沿海特有的蚝殼牆,精美華麗的磚雕、木雕、石雕、壁畫裝飾,“回”字門廊、腳門趟栊隨處可見。

車陂街一街之內有惠巖祠、熾昌堂、佑啟堂等祠堂,曾是宗族祭祖,族紳議事、集會,族人學習文化知識之地。它同時是革命陣地,中共地下游擊隊(武工隊)曾在此宣傳革命思想。

安寧西街

古老的安寧西街是珠三角富裕鄉村商業街市的典型代表,歷經宋、元、明、清多個朝代的發展,至今保留著傳統街市的格局。常見的“下商上住式”的沿街商鋪,反映了明清廣府民居商貿建築的特色。安寧西街內含14條古色古香的小巷,保留了廣東傳統的青石街窄巷居住模式。