遼中京遺址

日期:2016/12/15 15:34:36 編輯:古代建築名稱

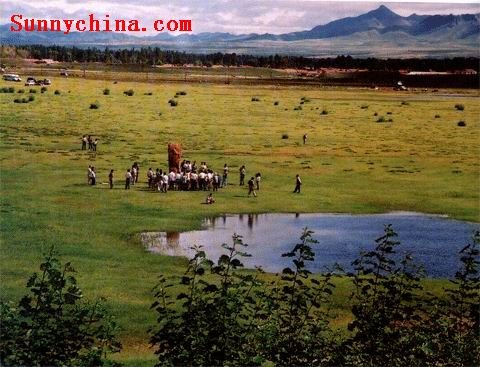

中國遼代都城遺址。在內蒙古自治區寧城縣大明城老哈河北岸。遼聖宗在“澶淵之盟” 後,為了便於與北宋王朝交往,於統和二十一年(1003)至統和二十五年(1007),在奚王牙帳地興建了中京城,設立大定府,太後和皇帝常在這裡接待北宋使臣,為遼代五京之一。金代改稱北京路大定府,元代改稱大寧路,明代初年設大寧衛,永樂元年(1403)撤銷衛所後逐漸淪為廢墟。1959~1960年,內蒙古自治區文物工作隊等聯合組成遼中京發掘委員會,進行了全面勘探和重點發掘。1961年中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

城市布局 遼中京的城市布局仿照宋汴京城的制度,由外城、內城和宮城組成。城牆黃土夯築,殘跡最高約4 米。外城平面呈長方形,東西寬4200米,南北長3500米。南牆正中為朱夏門遺址,築有甕城,四角有角樓遺址。外城南部按文獻記載為漢族聚居區域,街道布置整齊,自朱夏門至內城南門間,有一條寬64米的中央大道,兩旁挖有排水溝,溝用木板覆蓋,穿通南城牆基洩水入河。朱夏門北約500米處有一市樓基址,呈馬鞍形,殘高4 米。大道兩側各有對稱的坊區 4個,各坊都圍有坊牆,在臨中央大道的坊牆正中開設坊門。坊區北面至內城南門間的大道兩側,各有長約 250米的廊捨遺址,應為市易交換的場所。此外尚有官署、驿館、寺院等遺跡。外城西南隅有一處高約25米的山崗,自東麓至山頂分布許多寺廟遺址。

內城位於外城中央偏北,平面呈長方形,東西寬2000米,南北長1500米,城牆設有馬面。南牆正中為陽德門遺址,自陽德門至宮城南門阊阖門間,有一條寬約40米的大道,兩側築矮牆,牆外大都是空地,少有固定建築物,按照文獻記載應當是守衛宮城士卒搭設氈帳的地區。在宮城南牆南約85米處,有一條東西向的道路與上述大道相交,各向東西兩方伸延約 180米,向北折轉通入宮城的東、西兩掖門內。