永春東平古街尚存“世德流光”明朝石牌坊

日期:2016/12/14 11:59:01 編輯:古代建築

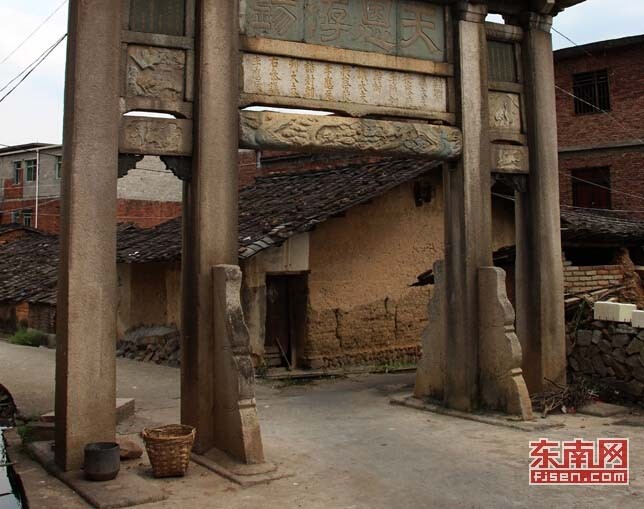

“世德流光”石牌坊坐落在村內一座古廟

有永春市民本報爆料稱,在永春東平鎮鎮區的一條古街上,至今仍保留著當時朝廷旌表李氏家族所立的“恩榮”牌坊。

在村民的指引下,記者在永春東平鎮鎮區的太平街舊街中找到了一座明朝所建“世德流光”牌坊,牌坊邊上有一座當地老百姓供奉幾百年的觀音廟。

“世德流光”坊高約9米,寬7米,坐西朝東。整體牌坊為花崗巖石構造,三間五樓單檐歇山頂加兩坯。正面中間有匾“世德流光”四個隸書大字,下面長條嵌石上分別刻有旌表人:李應元、李開芳、李開芬、李開藻、李曾震、李曾琳等李氏家族6人的功名;中間背面同樣嵌有等大石匾,上書“天恩洊賜”四個大字。匾額下為诰贈、诰封內容。牌坊中間石梁兩端均為形似鸱吻的祥紋,石梁中間一面刻有鳳戲牡丹圖,另一面刻有雙龍戲珠圖;而牌坊兩邊的石匾上也分別刻有飛禽走獸和花草等祥瑞紋圖,整體雕工細膩,相互呼應,構圖巧妙。此外,石坊上還刻有主持建造此坊的省、府、縣官員姓名。

據書載,該石牌坊為為明萬歷三十四年(1606年)建造,目的是為旌表李氏一家,為“恩榮”規制牌坊。據當地年長的村民介紹,該“恩榮”聖旨牌原本嵌立在牌坊頂層,上面還有供祭奉的案桌、香爐等,可惜在上個世紀七八十年代,被立於牌坊十余米處老榕樹枝干頂落,“落下時‘聖旨牌’並無受損,有村名將牌移至牌坊邊的觀音廟外暫放,誰知沒隔幾日便被人偷走”。

碑文依舊清晰煥光

該村民介紹,目前牌坊上的金色字跡仍為當時修建牌坊時候的鎏金,從鎏金的鮮亮便可見當時修建牌樓的用心。村民說:“可惜的是目前牌樓的四個護墩已經斷裂一處,村民對其余三處進行了加固。同時也希望可以得到相關部門的支持和修繕,讓標榜當地名人風光的牌坊樓可以重煥光輝。”

據了解,位於永春東平鎮的東衙大厝占地3.24畝,實建1720平方米,是太平李肇永七世孫,即明萬歷癸未科進士李開藻所建於明萬歷四十三年,為漢宮殿式民宅。東西衙大厝與太平祠堂並肩而立,為懸山式、柱網穿斗式土木結構,三進(三落)大厝,面闊七間,進深十間,左翼護厝,右畔與祠堂接靠,整座32間。厝前石露埕鋪砌細琢石板(古)。闊三間大門檐廓設大門、兩儀門,大門上方的門簪菱形並繪花邊圖案,為古建築門上特有的裝飾。

迄今為止,當地博物館仍保留著一方由明朝書法家張瑞圖手書,贊揚李氏功德的碑記《永春李二道先生合祠功德碑文》。原先,該功德碑便利於大廳之內。據史料記載,《永春李二有道先生合祠功德碑》由李學曾撰文,張瑞圖書丹,為黑灰青石碑質,高約127厘米,寬約68厘米,碑面精研細磨,雕刻細膩,碑文頂部有篆書“明”及“永春李二有道先生合祠功德碑”字樣並搭配祥雲。碑刻正文楷書千余字,字跡清楚,書法奇逸,峻峭勁利,筆勢生動,奇姿橫生。

相傳,書畫家張瑞圖(號二水)和文學家羅屺(號一峰)曾一起到這裡訪問李開芳、李開藻兄弟。當他們信步戶外,見山高奇秀,張瑞圖遂即興作楹句戲之曰:“戶外一峰卓筆”。恰好不遠處兩溪交匯東去,羅屺略加思索答道“門前二水交襟”。兩人均以對方號人聯成句,狀眼前景色,不覺相與鼓掌大笑,留下了聯壇佳話。

碑文依舊清晰煥光

“世德流光”石牌坊

精美石刻

- 上一頁:海昏侯劉賀內棺中新發現牙齒

- 下一頁:國家首次撥款對千山古建築群進行維修