山西105處元代以前古建修繕完畢 再現昔日風雅

日期:2016/12/14 11:57:24 編輯:古代建築

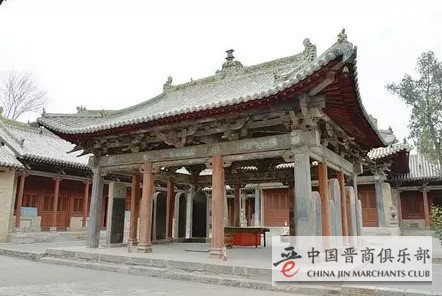

圖為陽城下交湯帝廟獻亭修繕後

8月3日,從省文物局了解到,山西南部早期建築保護工程是我國文化遺產保護史上一項規模空前的重大工程,自2008年7月23日在平順縣九天聖母廟啟動以來,國家先後投入5.95億元,對山西省南部現有元代及元代以前的早期木結構建築中的105處國保單位實施了專項整體修繕保護。截至今年6月底,該工程105處項目的文物本體已基本完工,再現了昔日風雅。

山西省南部的長治、晉城、運城、臨汾等4市所轄的49個縣市區現存300余處元代及元代以前木構建築,山西南部早期建築保護工程就是對這一區域內105處木結構的全國重點文物保護單位進行專項整體保護。在105處國保單位中,保存有157座元代以前木構建築,占全國國保單位中現存同期同類建築311座的50.5%。這些早期木構建築,集中反映了中國古代建築文明的綜合成就,是中國古代木構建築史上重要的實物例證,其原真性彌足珍貴。

山西素有“中國古代建築的寶庫”之美譽,在山西南部早期建築中保存了唐至清各個時期的木構建築,其中唐代建築2座:平順天台庵正殿、芮城廣仁王廟大殿;五代建築2座:平順龍門寺西配殿(建於公元925年)、平順大雲院彌陀殿(建於公元940年);宋代建築29座,如高平開化寺大雄寶殿等;金代建築39座,如陽城開福寺大殿等;元代建築85座,如澤州大陽湯帝廟等。在這些早期建築中,尤以平順龍門寺最為突出,其位於平順縣城北60公裡龍門山腰,北齊初創。現存山門為金建,正殿為宋紹聖五年(公元1098年)建,前檐八角石柱上刻有建造年代的題記;西配殿為五代後唐同光三年(公元925年)建,後殿為元建;其它東配殿、廂房等為明清建築。在一處國保單位中,集六個朝代(五代、宋、金、元、明、清)的建築於一寺,在國內現存寺觀建築中是極其罕見的。

山西南部早期建築,多數地處偏遠山村,交通不便,自然環境比較惡劣。由於歷史久遠,自然損毀嚴重,險情日益加劇。在105處國保早期建築中,有近80%的建築,或牆體坍塌、或基礎下沉、或梁架扭曲、或屋頂漏雨、或排水不暢,依附於文物本體的壁畫、彩塑、彩繪、小木作等附屬文物也都不同程度地存在這樣或那樣的問題,相當數量的早期建築面臨坍塌、損毀的危險,亟待搶救保護。為此,國家文物局在“十一五”期間啟動了山西省南部早期木構建築保護工程,決定集中財力、人力對這個區域內保存有元代以前木構建築的全國重點文物保護單位進行專項整體保護。

為保證這項工程的順利實施,省文物局聘請全國文物保護有關方面的知名專家組成“山西南部早期建築保護工程專家組”,與有關地方文物行政部門共同成立了專門的管理機構——山西南部早期建築保護工程領導組和辦公室。8年多來,在國家文物局和省委、省政府的支持和領導下,南部工程取得了階段性成果。

截至6月底,105處項目都已編制完成維修保護方案並得到批復,有86處編制完成了文物保護規劃(其中國家文物局批復了47處,39處正在審批),其余19處保護規劃正在編制中,105處項目文物本體已基本完工,還安裝了消防、安防、避雷等設施,讓105處國保古建築再現了典雅別致、古樸厚重之美。

- 上一頁:李鴻章公祠等五處古建築將“復活”

- 下一頁:重建五大古建築 濱湖打造“烏鎮”