薩迦古鎮:西藏納入中國版圖的見證

日期:2016/12/16 18:13:38 編輯:古代建築

| |

這座小城有一個好聽而又令人撲朔迷離的名字——薩迦。

薩迦寺坐落於城裡的奔波山上,早在1961年,這座藏傳佛教薩迦派的主寺就被國務院列為全國重點文物保護單位。它是薩迦鎮一道最靚麗的風景,一張獨具魅力的歷史名片。

當我跨進薩迦寺那道古樸而又神聖的大門時,一種歷史的莊重感油然而生,仿佛傾聽和觸摸到了這座有著900余年歷史的古寺的心跳和足音。薩迦寺及薩迦王朝所在地薩迦鎮就是西藏納入中國神聖疆土版圖這一歷史的權威見證。元朝忽必烈建立中央政府後,封薩迦第五代法王八思巴為帝師,賜玉印命統天下釋教,即管理全國佛教事務,並協助中央政府管理西藏。八思巴於1268年在薩迦正式建立起與中國其它行省相同結構的地方政權,他本人也就成為元朝中央政府屬下的一名西藏地方行政長官。薩迦派協助元朝統領西藏時期,西藏結束了400多年的戰亂局面,社會生產得到發展,文化藝術出現了繁榮局面。

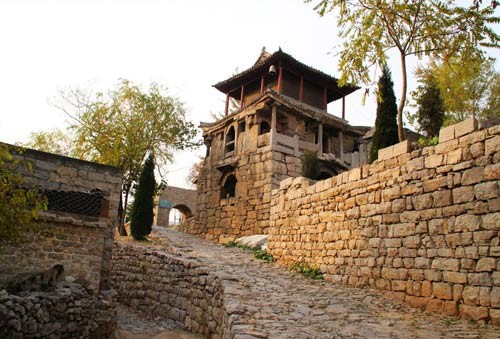

薩迦寺原來分為南北兩座寺廟,現在能看到的只有薩迦南寺,它始建於1268年,面積為14700平方米,平面呈正方形。薩迦南寺基本上仿照漢區古代城池樣式,是具有很好防御性能的堅固城堡,有兩圈城牆,城牆上有垛口。為了利於防守,除修有堅固的寺牆外,還修建了四個城堡和四個角樓,遠遠望去,對稱、壯觀。外面還有護城河,頗有一點戰爭防御的味道。城門為“工”字形,整個平面圖是大“回”字套著小“回”字。

更特別的是城牆的顏色除了紫紅色以外,還間有黑、白兩色,這是薩迦教派的重要標志。紫紅色象征文殊菩薩,黑色象征金剛護法神,白色象征觀世音菩薩。三色成花,因而俗稱“花教”。這在西藏現存的古建築中是獨具一格的。星羅棋布的村捨沿山腳向平原展開,直至與縣城連接起來。那些別致的房屋有秩序地排列著,古樸的街巷也很有規矩,這種形制獨特的村捨在西藏並不多見。西藏地區一般房屋外牆都是白色,可是到了薩迦鎮你卻會發現,這裡的房子外牆卻都是花的。在興建薩迦南寺時,不僅征調了西藏各地的大批民工,而且從內地請來了很多工匠。藏漢勞動人民共同創造的這座宏偉建築,融藏漢建築風格於一體,是藏式平川式寺廟建築的代表,也是各兄弟民族在建築藝術上合作的結晶。

“有人稱薩迦是第二敦煌,應該說是名至實歸的。”寺院住持班點頓玉大喇嘛以自豪的口吻對我說,薩迦南寺內珍藏著的大量具有歷史和藝術價值的文物也印證了這個結論。在大經堂的通壁大經架上,存放著用金汁、朱砂等手抄的《甘珠爾》、《丹珠爾》等經書;二樓藏書室“貝竹康”內,珍藏著許多有關歷史、醫藥、天文、地理、歷算、文學以及名人傳記等書籍;保存了3000多塊上千年的梵文貝葉經。薩迦寺的元代壁畫總計有上萬平方米,以薩迦法王像和曼陀羅最有特色,僅曼陀羅壁畫就有130多幅。薩迦寺的鎮寺之寶是當年忽必烈送給八思巴的一個黑木匣子,匣中有一只碩大的海螺,寺中僧人視其勝於生命,只有宗教吉日才開啟木匣,捧出海螺由高僧吹奏。寺內還保存著眾多的歷史文物:元代中央政權給薩迦地方官員的封诰、印玺、冠戴、服飾,以及宋、元以來的佛像、法器、瓷器等。其中不少都是西藏地方和中央政府關系的歷史見證。

- 上一頁:淮安市領導視察楚州河下古鎮

- 下一頁:四川南部縣發現唐代古鎮遺址

熱門文章

熱門圖文