生活家出游指南:古鎮同裡 五湖環抱的那朵睡蓮

日期:2016/12/16 16:13:43 編輯:古代建築

同裡古鎮隸屬於江蘇省吳江市,位於太湖之濱,京杭大運河之畔。

同裡古鎮四周為五湖環抱。東面是同裡湖,西面是龐山湖,南面是葉澤湖與南星湖,北面是九裡湖面,同裡就象是一朵盛開的睡蓮,在碧水連天的湖蕩中漂臥了一個又一個漫長的歲月。

同裡,舊稱“富土”,唐初,因其名太侈,改為“銅裡”,宋代,又將舊名“富土”兩字相疊,上去點,中橫斷,拆字為“同裡”,沿用至今。

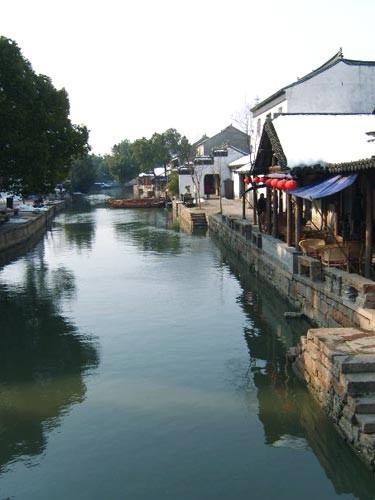

鎮區被川字形的15條小河分隔成七個小島,而49座古橋又將小島串為一個整體。鎮內自成水網,民用水河橋比比皆是,悠悠綠水,水活水清,“家家臨水,戶戶通舟”。形成“水巷小橋多,人家盡枕河”,柳橋通水市,河港入湖田”的獨特景觀,是江南典型的“小橋、流水、人家”的水鄉古鎮。

市鎮布局一切環繞水做文章,因水成街,因水成路,因水成市,因水成園,巧妙而自然地把水、路、橋、民居、園林等融為一體,構成了古鎮同裡特有的水鄉風貌。

同裡人世代勤奮苦讀,知書達理,教育發達,人文荟萃。自南宋淳祐四年(公元1247年)至清末,同裡先後出狀元一人,進士四十二人,文武舉人九十三人。正有如此之人,才會創造出如此厚重的文化。

陳從周教授曾說過:“同裡以水名,無水無同裡。”

退思園

退思園,具晚清江南園林建築風格。退思園布局獨特,亭、台、樓、閣、廊、坊、橋、榭、廳、堂、房、軒一應俱全,並以池為中心,諸建築如浮水上。格局緊湊自然,結合植物配置,點綴四時景色,給人以清澈、幽靜、明朗之感。

退思園因地形所限,更因園主不願露富,建築格局突破常規,改縱向為橫向,自西向東,西為宅,中為庭,東為園。宅分外宅、內宅,外宅有轎廳、花廳、正廳三進。轎廳、花廳為一般接客停轎所用。遇婚嫁喜事、祭祖典禮或貴賓來臨之時,則開正廳,以示隆重。正廳兩側原有“欽賜內閣學士”、“鳳颍六泗兵備道”、“肅靜”、“回避”四塊執事牌,重門洞開,莊重肅穆,令人望而卻步。

退思園集清代園林之長,小巧精致,清淡雅宜,亭台掩映,趣味橫生,堪稱江南古典園林的經典之作。園林學家陳從周稱退思園為“貼水園”,孔子曰:“智者樂水,仁者樂山”。退思園以其深刻的文化內涵,聯接同裡淵源流長的歷史,給人以遐想和啟迪。2001年,退思園被列為世界文化遺產。

同裡三橋

同裡三橋是指太平橋、吉利橋和長慶橋。

三橋呈“品”字型,跨於三河交匯處,自然形成環行街道 。沿河青石駁岸,岸邊和歡、女貞臨波倒映,兩岸築有花石欄,河中船來船去,雙雙對對;橋上人來人往,笑語蕩漾。水木清華,秀色可餐,人在其中至慮盡消,這裡已成為古鎮一道獨特的風景。

同裡人喜歡“走三橋”。每逢婚嫁喜慶,在歡快的鼓樂鞭炮聲中,喜氣洋洋繞行三橋,口中長長念一聲“太平吉利長慶”!沿街居名紛紛出戶觀望,上街道喜祝賀;凡逢老人六十六歲生日,午餐後必定也去“走三橋”,以圖吉利。“走三橋”的習俗,形成何年難以查考,但三橋在同裡人的心中,象征著吉祥和幸福。隨著時代的進步,“走三橋”同樣賦予了新的內涵:

走過太平橋,一年四季身體好; 走過吉利橋,生意興隆步步高;(亦有曰:官運亨通步步高)走過長慶橋,青春長駐永不老。民間還流傳著不同年齡人“走三橋”的諺語:小巴戲,走三橋,讀書聰明,成績年年好; (“小巴戲”即指孩童)小姑娘,走三橋,天生麗質,越長越苗條; 小伙子,走三橋,平步青雲,前程無限好;老年人,走三橋,鶴發童顏,壽比南山高;新郎新娘走三橋,心心相印,白首同偕老。

嘉蔭堂

嘉蔭堂,位於竹行街尤家弄口,建於民國初年,有四進,門窗梁棟皆雕刻精美。房主柳炳南,北厍人,先於蘆墟開設油坊,發跡後遷於同裡營建宅第,共耗白銀貳萬兩。與著名愛國詩人柳亞子先生同宗。

嘉蔭堂主建築系仿明代結構,俗稱“紗帽廳”。因梁頭棹木像明代官帽的帽翅,故名。該庭院高大寬敞,肅穆莊重。

衍慶樓即內宅堂樓。可見門樓上枋刻有“暗八仙”淺浮雕,下枋一塊玉中心刻有“福祿壽”三星的深浮雕,字牌上刻著“厚道傳家”四個大字。移步衍慶樓內,一幅幅惟妙惟肖、栩栩如生的名人轶事木雕,歷歷在目,觀者無不為之傾倒。位於衍慶樓西北隅還有一座“水秀閣”,小閣臨水而築,小巧玲珑。置身其中,近可聞風聲、水聲、鳥叫聲,遠可觀小橋駁岸,老樹蒼翠,是一個修身養性的好去。

羅星洲

羅星洲,是一塊集佛教、道教、儒教三教合一的聖地,位於同裡鎮東,是浮現在湖面上的一個小島,只須乘小船前往只須數分鐘便抵達。沿途可欣賞同裡湖煙波浩渺、魚帆點點的水鄉景色。放眼望去,眼前就是以煙雨景觀聞名的羅星洲寺廟,像是浮在碧波上的仙境。

古時候,[羅星聽雨]是文人最向往的一種享受。當雨點打在湖面、蕉葉、瓦稜或石塊上,輕重疏密有致,仿佛是首天然的圓舞曲;若遇上狂風大雨,雨聲浪聲,又成了一首雄偉的交響樂。

每逢夏秋季節,荷花盛開,同裡人都會來到羅星洲賞荷,熱鬧的很。另外,一年一度農歷初一到初十的羅天大醮,也吸引不少虔誠的善男信女前往祈福膜拜,人聲鼎沸,重現古時的盛況。

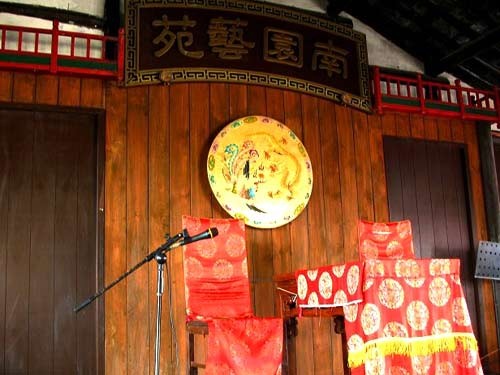

南園茶社

因為有水,同裡人喝茶的習慣也比其他古鎮濃。抗戰前同裡有茶樓20余家,為取水方便一般都建在沿河,河水經礬沉澱後既可沏茶。

南園茶社建於清末初期,已經有130多年的歷史了,四開間門面,全部是傳統的磚木結構,門面是清代風格的木雕裝飾,上下兩層,總面積約400多平方米。茶社別有一番風味,除了在這裡可以品嘗各種檔次的紅茶、綠茶、花茶以外,還供應熏青豆、羅卜干等各種茶點。樓下輔面店堂設有帳房和泡水用的“老虎灶”;樓上還有一個“曲苑班”,茶客可聆聽幾段江南絲竹、宣卷、評彈、戲曲、小調等曲子。

- 上一頁:浙東麗江——前童古鎮

- 下一頁:國慶大假白鹿古鎮重建忙