重慶古鎮“金剛碑”:被遺忘的民國“文化熱城”

日期:2016/12/16 16:04:54 編輯:古代建築

| |

| |

中新網重慶11月12日電 (盧怡) 這些天來,他一直是在船上度過——先是從南京的下關渡口登上了開往陪都重慶的輪船;再從重慶換了小火輪,“突突”地沿嘉陵江逆流而上……船終於在一個峽口靠了岸,幾個操著濃重重慶口音的挑夫立即包圍了這位穿著長衫的人“老板兒,要棒棒兒不?看你這副打頭就曉得你是讀書人。您這是要去金剛碑麼?”

這一幕發生在民國1937年的金剛碑渡口,而這位穿長衫的人正是後來被譽為“文化中國的象征”的大學者梁漱冥先生。

位於長江主要支流——嘉陵江邊的重慶“金剛碑”古鎮,本是一個因運煤而生的水陸碼頭,因為地勢隱秘,抗戰期間,隨著當時國民政府遷至陪都重慶,這裡吸引了中國天南地北而來的眾多商賈名流到此定居設業,以避亂世紛擾和日本敵機無數次的轟炸。

據《北碚地方志》載:當時,由梁漱冥興辦的勉仁中學和勉仁書院,於佑任興辦的草堂國學專科學校,張之江任校長的國立國術體育專科學校,章伯均任經理的利民制革廠,錢自成任所長的滑翔機修造所,正中書局負責制二廠,以及由孫越崎任總經理的中福公司,吳大鈞為局長的國民政府統計局……等一大批學校、工廠和機關單位先後遷入金剛碑,曾任行政院長的翁文灏也曾經寓居在此。除此之外,還有熊十力、陳亞三、周谷城、謝無量、吳宓、陳子展……這些堪稱大師級的名人都曾在金剛碑工作或者寓居過。當時的金剛碑可謂繁盡一時,俨然成為嘉陵江邊的“小北碚”。難怪曾有人笑稱:“莫看那時大家都穿著粗布衣,你在金剛碑茶館頭隨便一坐,碰到的個個都是大腕。”

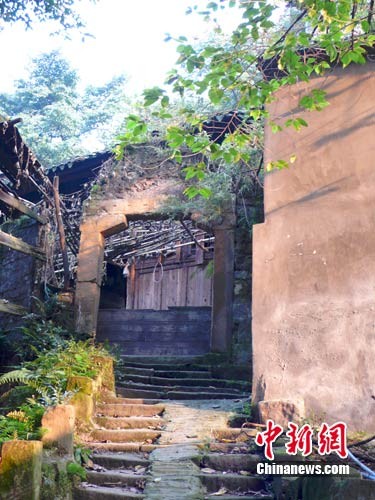

11月的初冬,記者行至“金剛碑”,這紅極一時的民國“文化熱城”隨著時光的流逝退出了人們的視線,甚至連土生土長的老北碚人都忘記了嘉陵江邊上還曾有那樣一個風情的所在。

“金剛碑將建成民俗休閒一條街,老街就要拆了。”重慶市北碚區文廣局工作人員告訴記者。 這讓“金剛碑”這條沉寂多年老街突然“回光返照”般地熱鬧起來。很多人都是帶著相機去,大袛是為那個曾經有過梁漱冥、於佑任的民國“文化熱城”作一幀最後的留存。

背景鏈接:

“金剛碑”的得名,傳說是當年缙雲山有條巨大蘖龍,想到嘉陵江洗澡,便命石龍去截斷嘉陵江,石龍動身,電閃雷鳴,狂風暴雨,驚動了正路過此地的觀音菩薩。於是她叫金剛神擲下寶劍釘住石龍體內的劍柄。由於其右有一石伸入嘉陵江心,有如北碚白魚石,亦稱金剛背,諧金剛碑。

“金剛碑”下有金子。史載:清康熙年間,在缙雲山南坡發現了煤,於是人們便築青石板路,用騾馬馱運至金剛碑側面的大沱口,開埠形成碼頭,並由此裝船外運。當時運煤的苦力為了圖山上運煤方便,便在金剛碑溪河兩岸半山腰建房而居。到清同治年間,金剛碑街上米行、油行、酒坊、茶館、客棧、鐵匠鋪一應俱全,甚至還成立了以煤、鹽、船、馱、牛、馬為首的行業幫會“七幫會”。

熱門文章

熱門圖文