與江海長河抗爭 呂四港成就千年古鎮

日期:2016/12/15 22:31:44 編輯:古代建築“呂四港者,將夾於揚子江北端處,建立漁港也。 ”早在民國初年,孫中山先生在《建國方略》中就提出了呂四建立港口的設想。 如今,中山先生的遺願已經成為現實,呂四港不僅成為了國家六大中心漁港之一,而且正在向“上海北翼第一海港”目標全力沖刺。

傳說呂四因呂洞賓駕鶴四至得名;因海嘯後朝廷抽調的移民而興旺;因抵御倭寇侵犯而築起捍海大堤……呂四的故事,真是說也說不完……

晚清狀元、實業家、教育家張謇在呂四墾區建立的“高等小學”校址,後成為通師僑校、抗大九分校

呂四大洋港停滿漁船

“高等小學”校址

已900多年歷史的集慶庵

呂四進士府後堂

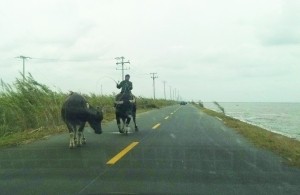

漁民在海堤牧牛

古人事

關鍵詞:呂洞賓、倭寇、貢鹽

因呂洞賓駕鶴四至得名

“呂四,相傳是因為呂洞賓四次到此,才有了這個名稱。”原呂四文化站站長陸志秋表示,清張宗緒撰寫的《慕仙樓志》中傳說呂洞賓曾四至呂四:第一次賣藥治病,第二次煉丹隱居,第三次售糕赈荒,第四次喝酒贈金。

相傳呂洞賓有次到呂四來,在老街開了一家燒餅店,雇用了兩個伙計做燒餅,做出的燒餅像塊缸爿,一個小銅钿買兩個,又香又便宜。有天早上,有位打柴的青年買了燒餅卻捨不得吃,把餅放進口袋。呂洞賓詢問得知,青年買燒餅是給婆婆嘗嘗的。

呂洞賓認為打柴青年是孝子,就從屋裡另外拿出兩塊熱缸爿餅放進了青年的口袋。奇怪的是,婆孫倆吃了呂洞賓給的缸爿餅後,再也不會覺得肚子餓了。“人不吃飯怎了得,不生病了嗎?”婆婆急了,吵著要孫子陪著上街找呂洞賓。呂洞賓用手輕輕地往婆孫倆背上一拍,一團燒餅從嘴裡吐了出來。正巧旁邊有只狗竄上去一口吞了,只見那條狗騰雲駕霧飛上了天。後來那家缸爿餅店不開了,牆壁上留下了兩行打油詩:“狗咬呂洞賓,不識好人心。”

另外,呂四又名鶴城。當地有人認為這也與呂洞賓有關,因為呂洞賓每次來去都是以鶴為駕。陸志秋告訴記者,呂洞賓駕鶴本是神話,然而呂四盛產仙鶴並不是虛言,古籍對此有所記載。明代海門知縣吳宗元詩雲:“自古神仙不可求,誰將小紀傳東游。只今唯有千年鶴,為問當年曾見否。”這是歷史上對呂四仙鶴最早的描述。

沙洲千年演變江海重鎮

呂四的前身是位於長江黃海交匯的沙洲。現在呂四沿海北部,還可以看到以冷家沙為中心的暗沙以扇形列布在呂四沿海,漲潮時隱入海水中,落潮時露出水面。

唐時呂四也稱白水蕩。初唐四傑之一的駱賓王寫了討武檄文傳為名篇,他在揚州隨徐敬業起兵討武,兵敗後遁跡白水蕩,就是現在的呂四。據傳,張謇曾在呂四發現駱賓王墓的殘碑,出於對士大夫精神的欽佩之情,後將其遷葬於南通狼山腳下一塊向陽的風水寶地處。

公元1554年,明世宗嘉靖33年,倭寇入侵,由呂四場廖角嘴登陸,淮揚兵備副使張景與宋軍張恆帶兵聚殲倭寇於呂四場。公元1557年,巡鹽御史崔棟到兩淮地區視察,為防御倭寇奏請朝廷獲准呂四築城,朝廷撥白銀4300兩,由繼任張九功經手築城,經一年零一個月築城成功。鶴城周長452丈,高1.5丈,城上有垛垛矮牆可作軍防,城門四座,水關兩座,建有門樓供看守居住。

登城樓極目眺望,呂四“南襟長江,北負滄海,東望扶桑、西連通泰,氣象萬千”。

清宣統六年,通州直隸志記呂四場為二市區,轄墾牧鄉,宣統二年改稱呂四市。1929年8月,民國政府改呂四市為呂四區。1949年始,呂四區屬啟東縣, 1951年被確立為縣屬鎮。此後,呂四行政區域幾度調整,1993年啟東縣先後撤消呂四區、呂四港委,後呂四鎮與大洋港鄉並為呂四港鎮。

流放之地產出“貢鹽”

呂四形成於沙洲,何時有了人煙?有史料記載,呂四早期的居民,為流放於此從事鹽業生產的各地犯人,當然,也不乏從外洋漂來的各地漁民。其居民究竟源於何地,如今很難考證。

但呂四方言是一種罕見的方言,與“南沙”啟海話“風馬牛不相及”。有學者推斷:當年那些違法的“流人”來自全國各地,在沙洲與大陸有天然間隔、對外交通和交流不便的情況下,各地方言長期相互融合,就形成了一種獨特的方言。

也有資料稱,後周顯德二年,呂四設為鹽場。“呂四鹽業,在中國鹽業史上有重要的地位。”陸志秋告訴記者,犯人被流放到呂四生產鹽做苦力活,一旦做上了鹽工子孫都不能讀書,也要一輩子做鹽工。

在近代,呂四鹽業同樣名揚天下。清光緒二十九年,徐爾彀、徐顯石等人發起集資成立同仁泰鹽公司,推清末狀元張謇為經理。 張謇對管理機構、鹽戶待遇、鹽制作生產等方面進行改革,得到廣大鹽民的擁護。

清光緒末年荷蘭萬國博覽會上,呂四鹽取得一枚金獎;後來又在巴拿馬國際展覽會上,又獲得特等獎。一時間享譽海內外,被譽為“真梁美味甲天下”。

今人說

關鍵詞:文化、港口、小揚州

歷史長河底蘊深厚,留諸多遺珍

牧漁墾荒,滄海桑田,勤勞勇敢的呂四人用雙手將昔日的沙洲變得日益美麗而富饒。在漫長的歷史長河中,呂四漁民號子、民間音樂十番鑼鼓世代傳承源遠流長,洞賓樓、三清殿等美景名勝引諸多文人墨客妙筆生花,李磐碩、陶桂林等救國先驅和建築大師時時激勵後人奮發進取……呂四的文化,凝練成了一個個特殊的符號。

因為常年出海,當地漁民自古以來有著求佛保平安的傳統。漁民們在得子之後,還會將孩子放到廟中寄養,和尚會給孩子戴上長命鎖等吉祥物,以求佛祖保佑他長命百歲。待其成年後,再用笤帚將其“掃地出門”,意為還俗。因此,在當地的漁民名字裡,不難發現“金”“妙”“廟”等字眼。

“呂四人才輩出。” 陸志秋說,呂四曾哺育出很多名人,如東洲探花崔桐、清末名士李磐碩、建築大師陶桂林等。

在大海上撒網,在灘地上耕耘,世世代代勤勞勇敢的呂四人創造了許多可貴的文化財富,千年變遷的呂四漁民號子、民間音樂“十番鑼鼓”、蜚聲海內外的裸眼微雕裸藝術,還有民間工藝點彩版畫、蘆扉花布、蘆花靴等。

其中,《呂四漁民號子》大致可分出海篇、打漁篇、接潮篇、歸港篇等。從目前已整理出的對草、攏繩、接潮、拔蓬、起錨、測水、搖撸、盤車、拉網等40多種長短不一的號子中,可以感覺出其高吭嘹亮、連綿悠長、節奏明快、音節委婉等不同的藝術風格特征。

近年來,呂四漁民號子以及民間音樂十番已成功申報省、市非物質文化遺產保護,成為江海遺珍。目前,具有呂四漁家特色的民居、家居擺設、傳統的捕撈工具乃至服裝服飾等,也在進行重點保護中。

漁船競帆商賈雲集,造就“小揚州”

呂四港是得天獨厚的天然良港,唐宋時就已形成。明朝嘉靖年間,為了抵御倭寇侵犯騷擾,進士崔桐在呂四築城,呂四成為漁船集散之地,商賈雲集,市面繁榮,有“小揚州”之稱。

呂四沿海有三條港口,大洋港、茅家港、秦潭港,它們統稱呂四港。呂四漁場資源豐富,常見的魚類有二三百種,尤其大小黃魚、海蜇、鳓魚、方蟹、鲳魚最為出名。解放前後,大小黃魚、海蜇出口東南亞國家,都指定要呂四的貨。

身為第四代船長的湯金妙是呂四東皇三村村書記,家中曾有七八條漁船,是名副其實的“船老大”。自打他有記憶開始,村裡的男人們常常駕駛著木帆船在附近的沿海淺灘拉網捕魚,時常一去少至十天,多則半月,“繳獲”的海產品成了村裡絕大多數人的經濟來源。

20歲那年,他繼承了祖父輩的“衣缽”,成了一名年輕的船長。

“那時候我開的是120馬力的馬力木船,載重30多噸,比以前木船也跑得遠了。”1994年,隨著漁業技術的發展,東皇三村的捕魚設備也進行了更新換代,馬力木船被鐵船取代,馬力也整整漲了一倍多。1996年,經國家海洋局批准,為了能讓漁船在海裡跑得更遠,湯金妙打造了125噸的鐵質漁船。湯金妙說:“漁民們出海捕撈的海域從祖父輩時的三十海裡延伸到現在的一百多海裡,最遠的能夠到達中日、中韓的公海領域,出海的周期也變得更長了。”

新中國成立後的60年間,呂四港鎮海洋漁業經濟走出了一條直線上升的發展軌跡。

解放初期,呂四漁民用簡單的撈網、絡子等工具在沿海淺灘捕撈小魚、小蝦。1953年至1956年,呂四辦起了10多個漁民高級社,擁有捕撈船200艘。1960年建立國營海洋捕撈公司。1975年,生產漁船發展到503艘,漁業產量達到3.7萬噸,其中出口量達100噸。至1998年底,全市擁有各類漁船2031艘,大多數漁船都配備了衛星導航設備、先進的探魚設備,為科學安全捕撈提供保障。近年來,呂四港鎮海洋捕撈量占了南通的“半壁江山”,占江蘇省的三分之一,形成集海產品加工、交易、冷藏、海洋生物制藥等於一體的現代海洋產業基地。

目前,呂四漁港規劃明確提出,將把呂四建成一個以特有的海洋資源、文化背景為依托,以“海、港、灣、島”為核心元素,融東方文化、漁港風情、休閒美食、旅游景區、水上運動於一體,面向國際、立足一流的多功能綜合性漁港風情區。(□見習記者 陳瑩 快報記者 陳泓江/文 快報記者 陳泓江/攝)